- 配信日:2021.09.24

- 更新日:2024.08.28

オープンイノベーション Open with Linkers

オープンイノベーションとは?意味、課題、事例など

この記事は、リンカーズ株式会社が主催した Webセミナーや、弊社独自の記事からオープンイノベーションに関する話を抜粋し、まとめたものになります。

◆ 目次

・オープンイノベーションとは「定義・意味」

・オープンイノベーションの 3 つの類型

・オープンイノベーションの必要性・役割

・オープンイノベーションにおける問題・課題

・オープンイノベーション成功のポイント

・オープンイノベーションの活用事例

・オープンイノベーションの推進事例

オープンイノベーションとは「定義・意味」

オープンイノベーション(Open innovation)とは、 2003 年に経営学者のヘンリー・チェスブロウ氏が発表した概念であり、「組織内のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイディアなどの資源流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすこと」と定義されています。

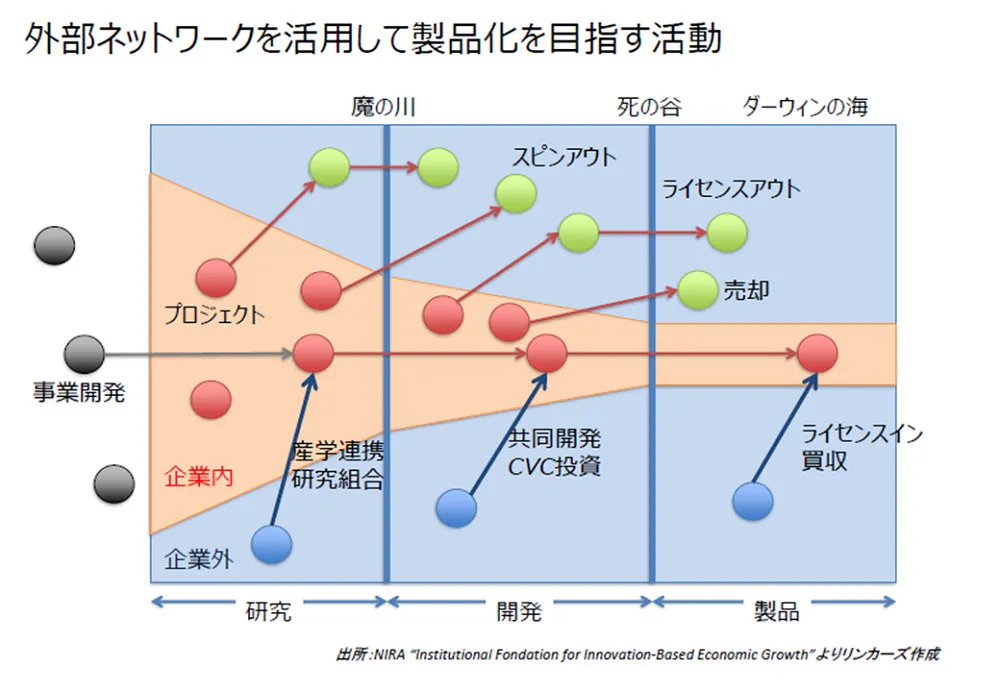

これを図解したものが下の図になります。

例えば、企業内のあるプロジェクトをイメージしてください。

- ・プロジェクトがスタートした時、社内で研究テーマから開発に移行できない

- ・またそれができていても開発から量産に移行できない

このような課題を克服できないと、研究や開発自体が途中で頓挫してしまいます。

そうなる前に自分たちで社外の技術を活用し、マーケットにアプローチして、イノベーションを推進してゆくのです。

オープンイノベーションの 3 つの類型

オープンイノベーションには以下の 3 つの類型があります。

- 「事業開発型」

- 「技術探索型」

- 「シーズアウト型」

事業開発型

外部から事業テーマを探し、スタートアップと協業で新規事業を創るといったアクセラレータ的な活動を行う。

技術探索型

外部から研究開発・技術開発・ 生産委託先などの技術パートナーを見つけ、自分たちの技術開発を行う。

シーズアウト型

自社の R&D で生まれた技術を、自分たちで事業化せず外部に展開する。

技術探索型とシーズアウト型は、既存事業でのスポット的活動を行うという意味で活動内容が似ています。しかし、シーズアウト型は「売上を伸ばす取り組み」であるのに対し、技術探索型は「コストを削減する取り組み」であるという違いがあります。

3 つの類型の中で、現在最も多く取り入れられているのは「外部から技術を取り入れる」という技術探索型のオープンイノベーションです。

外部の技術パートナーを見つけて「自分たちの事業を早く事業化したい」という企業が多いことから、サプライヤーとしては、この潮流にうまく乗ることが重要であるといえます。

この技術探索型のオープンイノベーションの例として「メッセージの入ったプリングルス」が有名ですので、次にご紹介します。

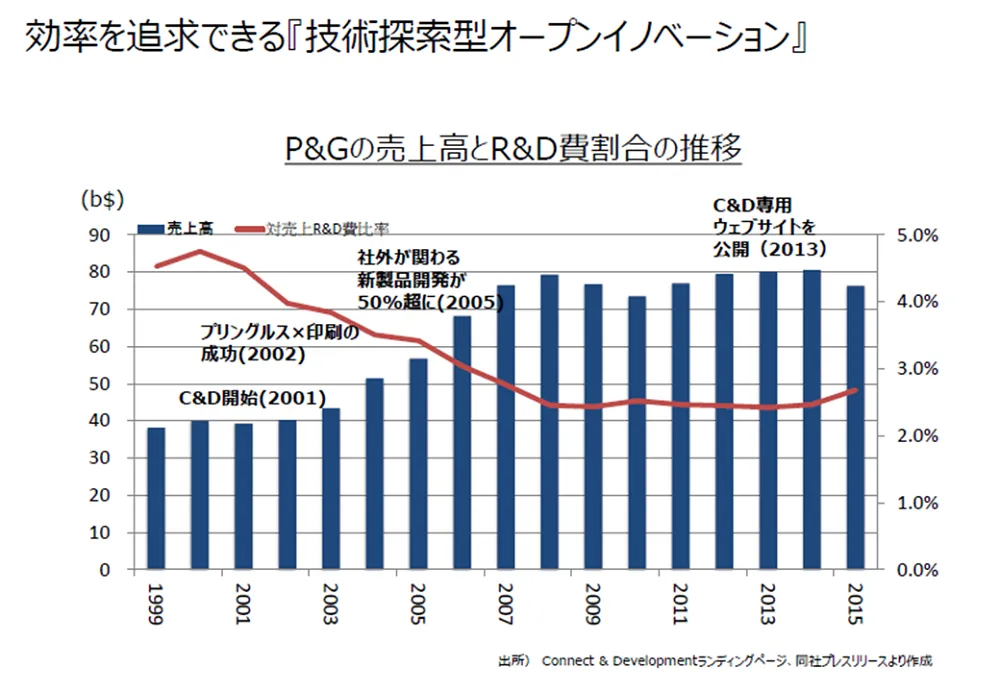

P&G の探索型オープンイノベーション事例

プリングルスを販売している P&G では、イタリアの大学教授が持っていた食用色素や印刷の技術を取得し、製品に応用することを実現しました。

この他にも P&G では、 2001 年に「新製品開発のうち、 50% 以上は社外の技術を取り入れる」という目標を立て、 4 年後の 2005 年に達成しています。これにより研究開発費比率は下がり、費用対効果が上がりました。

オープンイノベーションの必要性・役割

ではなぜ今、オープンイノベーションが求められているのでしょうか。

その理由となる、「製品ライフサイクルの短命化」と「融合領域の拡大」のご説明をしたあとに、リンカーズが実施したセミナーで、オープンイノベーションの必要性や役割についてご紹介したセミナーのレポート記事や、リンカーズのセミナー登壇者や、リンカーズサービスの利用企業の方に実施したインタビュー記事をご紹介します。

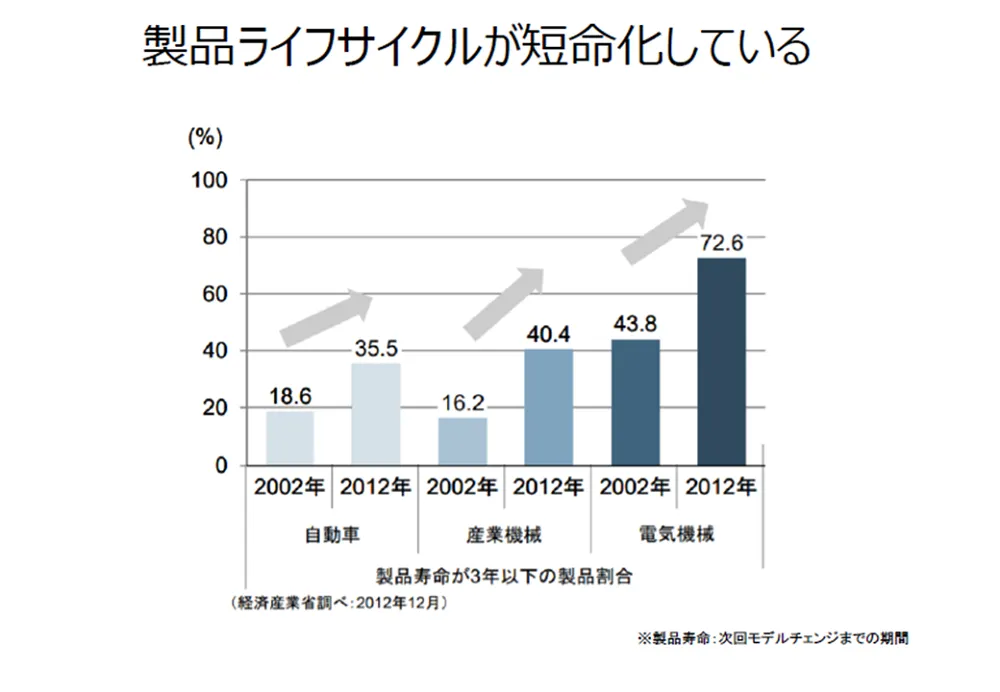

「製品ライフサイクルの短命化」

わかりやすい例を上げると、カセットテープから CD 、そして DVD と移行していくごとに、どんどん競争が激化、製品寿命も短くなり、キャッシュを得られる時間が短くなっています。外部を利用してスピーディーに事業化に結びつける必要性が一層高まっているのです。

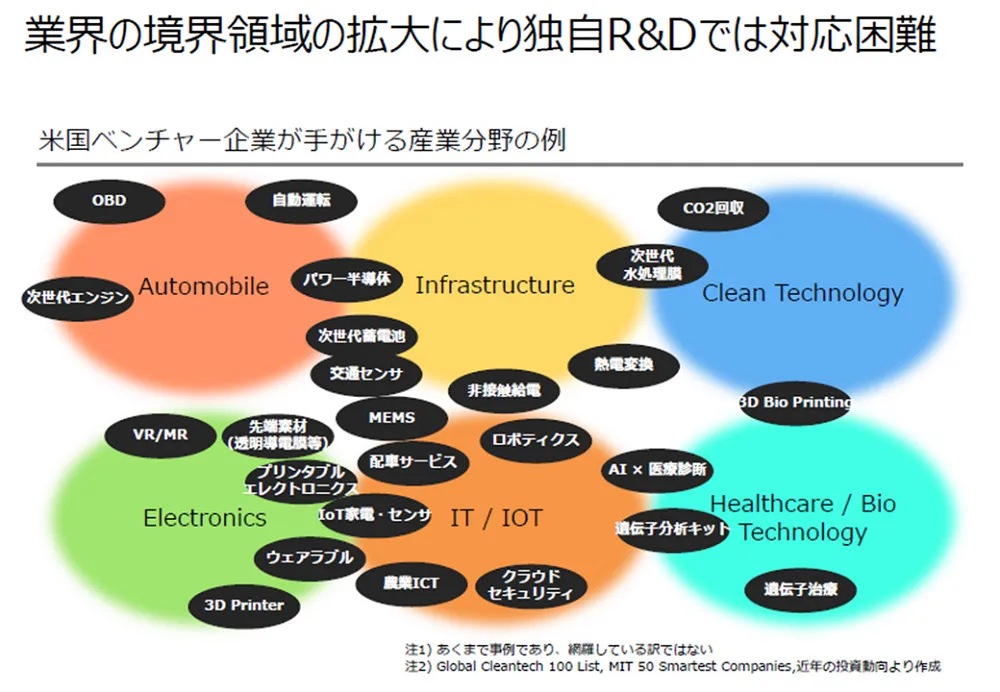

「融合領域の拡大」

これまでは「自動車」「電気」「 IT 」など、業界ごとの境界がはっきりわかれていましたが、現在は様々な領域での DX 化など、「融合領域」で生まれる最新技術が増えてきています。その結果、社内独自の研究・事業開発では市場に対応することが困難になってきています。

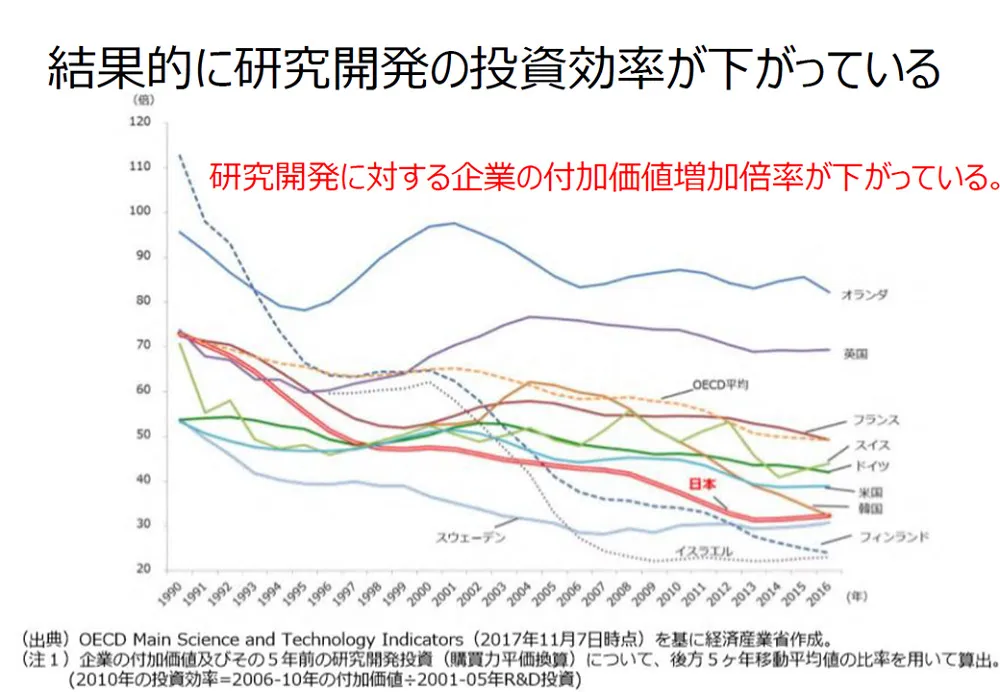

実際、下のグラフのように、1990 年頃から研究開発の投資効率が下がってきています。これは「技術投資をしているのにリターンが得られていない」という結果を示す状況であるといえます。

このような背景があり、” バズワード ” のように扱われたオープンイノベーションではなく、外部を利用しながら研究の効率化、商品化のサイクルの短期化を図ることのできる「本質的なオープンイノベーション」が、より求められる時代になっています。

インタビュー記事:オープンイノベーションの必要性

オープンイノベーションの必要性や役割について、リンカーズのサービス活用企業や、リンカーズの実施する Web セミナー登壇者からお話を伺いました。オープンイノベーションで解決したい社会課題についても伺っているため、要約してご紹介します。詳細は「2022年 オープンイノベーションの必要性」の記事をぜひご覧ください。

お話をいただいたのは、以下の5名の方々です。( 50 音順。在籍と役職は 2022 年1月時点のものを記載。)

- ・ 阿部 剛士 氏(横河電機株式会社 常務執行役員)

- ・ 河原 克己 氏(ダイキン工業株式会社 執行役員)

- ・ 竹林 一 氏(オムロン株式会社 イノベーション推進本部 インキュベーションセンタ長)

- ・ 西口 仁視 氏(日立建機株式会社 研究・開発本部 先行開発センタ 研究企画グループ 主任技師)

- ・ 松本 毅 氏(リンカーズ株式会社 オープンイノベーション・エバンジェリスト)

オープンイノベーションの役割

5名の方のお話の共通点は、” オープンイノベーションの役割は急速に変化し、その重要性が高まっている ” ということです。各人言葉は違えど、新たなコアコンピタンスの創生を目指したオープンイノベーションへのシフトの可能性を示唆されています。

- ・ VUCA の時代と言われる今日、社会経済環境が極めて予測困難な状況において、一社単独では複雑化する課題を解決することは困難。

- ・課題解決型の技術シーズ開発型のオープンイノベーションに加えて、さらに DX、GX など、大きな価値の転換が求められている状況では、問いから考える、課題設定型のオープンイノベーションの重要性が増している。

また、変化のスピードにも注目されています。

・変化のスピードは顕著であり、企業は「何を自社で行い、何を行わないか?」をさらに強く推し進める必要性が高まっている

オープンイノベーションで解決を目指したい社会課題

5名の方からは DX 、GX 、SDGs などの社会課題の解決を目指す声が挙げられました。

- ・エネルギー産業のみならず、カーボンニュートラル領域の課題解決に貢献していく。

- ・これまでの経済活動による環境や健康等様々な問題の解決を目的とし、SDGs を推進していく。

- ・今後、社会課題をもとに新規事業の戦略を構築する時代が本格化すると考えている。

- ・大きな社会変化、業界再編など、自社のみに留まらない広範囲での情報分析と、知識、知恵が必要となる。

- ・様々な社会課題に対してオープンイノベーションによって解決にチャレンジしたい。

社会課題の解決を「機会に関する意図」としてイノベーションに取り組む際に、最初からオープンイノベーションを組み込んだ考えであることが伺えるお話でした。

戦略的なオープンイノベーションの考え方〜学術視点からのイノベーション(2022年11月24日追記)

イノベーション研究で最も権威のある賞の一つ「シュンペーター賞」受賞の、早稲田大学商学学術院の清水 洋(しみず ひろし)教授に、「競争戦略としてのオープンイノベーション」というテーマでお話しいただきました。

本記事では、オープンイノベーションの必要性や考え方を、アカデミックな視点で解説しています。

経営資源を内部化する日本において、ビジネスの新陳代謝を改善するためにオープンイノベーションは重要、と述べています。

また、オープンイノベーションは補完財に対して行うことが重要であるとして、参入障壁を下げて補完財を充実させた、GE アビエーションのオープンイノベーション事例を紹介しています。

記事リンク:「戦略的なオープンイノベーションの考え方〜学術視点からのイノベーション」

新規事業で異業種の化粧品に挑戦した富士フイルムの戦略~オープンイノベーションの重要性(2023年3月27日追記)

一般社団法人イノベーションアーキテクト 代表理事 中村 善貞(なかむら よしさだ)さまに、富士フイルム株式会社(以下、富士フイルム)時代に取り組んだ化粧品事業のご経験と、オープンイノベーションの重要性についてお話しいただきました。

本記事は、富士フイルムが異業種の化粧品領域に進出した背景など、異業種進出や新規事業開発についてのお話が主なテーマではございますが、記事の最後の方で新規事業開発におけるオープンイノベーションの重要性について言及されているため、こちらでもご紹介いたします。

当該記事の主な構成は次の通りです。

- ・デジカメ(デジタルカメラ)の台頭による写真フィルムの終焉

- ・富士フイルムが化粧品領域へと進出した背景/理由

- ・新しい事業を始めるときに大切な要素

- ・化粧品事業を始めた後のお話(いかに顧客の価値創造に繋がったのか)

- ・新規事業におけるオープンイノベーションの重要性

中村様は新規事業の創出とオープンイノベーションの関わりについて、次のように話しています。

- ・新規事業を一社単独で創出するのは非常に困難であり、オープンイノベーションが欠かせない

- ・自社のどの強み(技術など)を使うべきか見極める必要があり、不足している部分は提携相手の強みを生かしながら、新規事業を生み出していくことが求められる

- ・提携相手と連携することで、当初の想定を超えたより幅広く、価値のある商品/事業を創出できるようになる

記事リンク:「新規事業で異業種の化粧品に挑戦した富士フイルムの戦略~オープンイノベーションの重要性」

(下に続く)

【 PR 】

上の記事で中村様が述べている、新規事業成功のポイントについて、それぞれリンカーズサービスでご支援が可能です。

1. 提携相手と連携することで、当初の想定を超えたより幅広く、価値のある商品・事業を創出できるようになる

⇒ Linkers Sourcing (リンカーズソーシング)サービス で解決する

2. 自社内の技術を異分野・異業種で生かすには、類似技術が他業界・他社でどのように活用されているか探すことが発想のヒント

⇒ Linkers Research (リンカーズリサーチ)サービス で解決する

3. 商品・製品開発における仮説検証の重要性

⇒ Linkers Marketing (リンカーズマーケティング)サービス で解決する

リンカーズのオープンイノベーション支援サービス資料は以下からダウンロードいただけます。

⇒次のページでは、オープンイノベーションにおける課題、成功のポイント、活用事例を紹介します。