- 配信日:2022.11.22

- 更新日:2024.09.27

オープンイノベーション Open with Linkers

戦略的なオープンイノベーションの考え方〜学術視点からのイノベーション

この記事は、リンカーズ株式会社が主催した Web セミナー「イノベーションの本質を学ぼう 〜 オープンイノベーション徹底解剖アカデミア編 〜 」のお話を編集したものです。

イノベーション研究で最も権威のある賞の一つ「シュンペーター賞」を受賞された、早稲田大学商学学術院の清水 洋(しみず ひろし)教授に、「競争戦略としてのオープンイノベーション」というテーマでお話しいただきました。

イノベーション、オープンイノベーションに興味のある方は、ぜひご覧ください。

◆目次

・日本企業とアメリカ企業の稼ぐ力の違い

・オープンイノベーションの必要性~日本企業とアメリカ企業のビジネスの新陳代謝の違い

・「ボトルネックでこそ価値が生まれる」という考え方

・オープンイノベーション事例~参入障壁を下げて補完財を充実させた GE アビエーション

・補完財のレベルアップにオープンイノベーションを活用する

日本企業とアメリカ企業の稼ぐ力の違い

今回の内容のポイントは次の3つです。

- ・オープンイノベーションは日本企業にとって本質的に重要である

- ・オープンイノベーションを戦略的に考える(オープンイノベーション自体は目的ではない)

- ・経済的な価値が生まれるのはボトルネック(オープンイノベーションは補完財で、自社の経営資源の価値を高めるために行う)

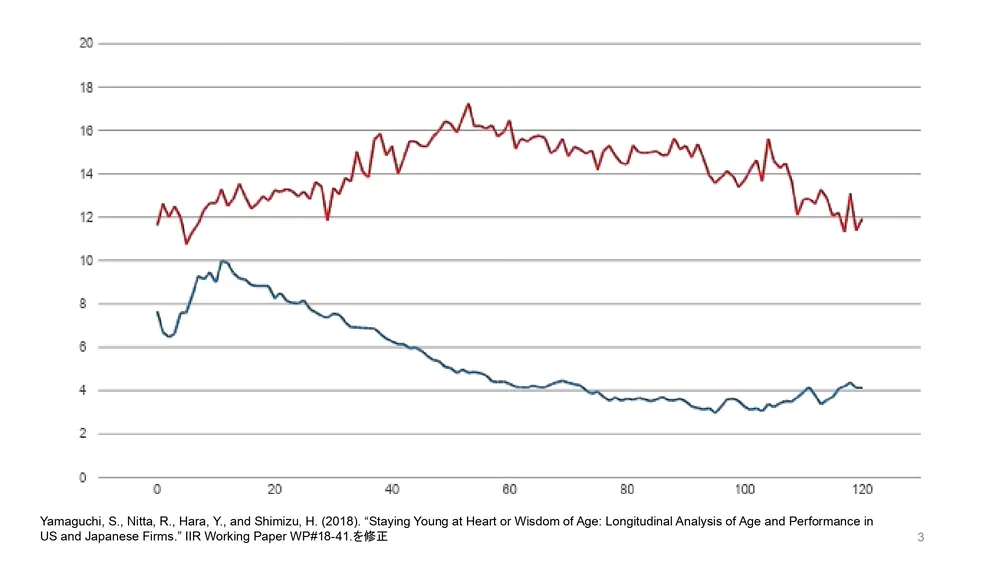

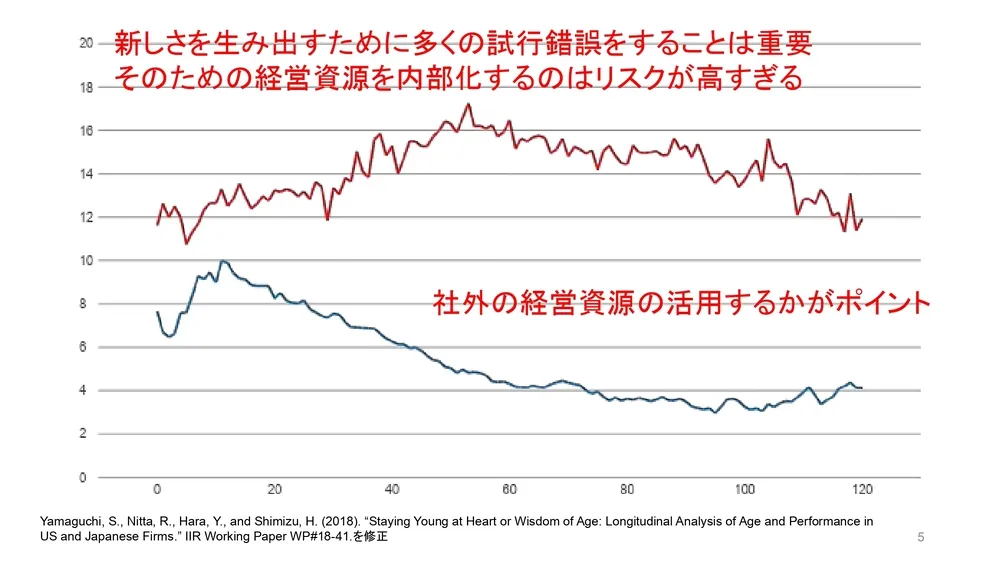

上の図は横軸が企業の設立年数(企業の年齢)で、縦軸が ROA (総資産利益率)を示しています。

青い線は金融機関を除いた東京証券取引所の一部企業の設立年数ごとの ROA をプロットしたもので、いわゆる日本の大企業のデータです。図を見ると設立から 12 〜 13 年ごろをピークに稼ぐ力は年々落ちる傾向にあると分かります。

一方、赤い線はニューヨークストックチェンジに上場している、アメリカに本社がある事業会社の ROA を設立年数ごとにプロットしたものです。すなわちアメリカの大企業のデータといえます。

アメリカの大企業の稼ぐ力は設立から約 50 年後がピークとなり、そこからは下降傾向になるものの、設立 10 年代くらいの稼ぐ力を維持し続けることが分かります。別の表現をするなら、アメリカの大企業は加齢が収益性に与える影響が少ないように見えるということです。

なぜ日本企業とアメリカ企業に稼ぐ力の差が出るのかというと、理由の1つにガバナンスの違いがあります。 2000 年代頃まで日本の大企業の株式は主に銀行が保有していました。そのため日本の大企業は短期的な収益性をあまり求めなくても資本市場で生き残れるという特質がありました。

アメリカには日本の銀行のような株主がいなかったため、株主からの圧力が大きく、 ROE (自己資本利益率)を高く保てなければ市場から撤退せざるを得ないという背景があります。

このような要因があったとしても、日本企業も儲けが出ることが理想的なはずなのに、収益性が下がっている点が大きな問題なのです。「長期的な経営をしている」と発信する企業もありますが、先程のデータを見る限りでは収益性は年々下がる傾向にあります。

ではなぜ日本企業はこのような状態になってしまったのでしょうか。個別の企業の事例をもとに比較します。

アメリカのデュポンと日本の東洋紡の比較

アメリカのデュポンは 1802 年に設立された老舗企業で、爆薬事業からスタートして化学、石油化学、繊維、医薬品などさまざまな事業へと移り変わり、現在最も大きな売上を占めているのはバイオの分野です。ディポンという企業自体は古くからありますが、ビジネスモデルは進化し、新陳代謝していることが分かります。

対して日本企業の東洋紡は 1882 年に設立された、こちらも老舗企業です。繊維事業からスタートし、現在ではハイテク素材で利益率の高い企業に生まれ変わっています。この生まれ変わるまでのプロセスに特徴があります。

1980 年代初頭、日本国内の工場を閉めないと経営ができない状況になった東洋紡は、工場の閉鎖を決めました。実際に工場を閉め終わったのが 2000 年代に入ってからで、約 30 年かかっています。

なぜこれほど時間がかかったのかというと、東洋紡は工場閉鎖までの間に失業者を出さないと決めたことが理由の1つです。東洋紡では、まず社内の配置転換で工場勤務の従業員を別部署に移動できないかを考えました。どうしても配属先が見つからない従業員については再就職先を提供し、さらに工場が撤退することで雇用や売上を失う地域に状況説明を行った結果、 30 年という時間がかかってしまったのです。

当時の東洋紡にとってデュポンはライバル企業であり、東洋紡が工場を閉鎖している間に繊維事業が儲からないと判断したデュポンは、すぐに別の事業への移行を開始しました。デュポンの事業移行は 30 年もかかっていません。

日本の大企業が事業の移行に時間がかかる背景には、アメリカと比較した整理解雇の難しさがあります。日本は解雇にかかるコストが高いため、既存の儲からなくなった事業も継続しながら新規事業に取り組まなければなりません。

オープンイノベーションの必要性~日本企業とアメリカ企業のビジネスの新陳代謝の違い

日本とアメリカでは、ビジネスの新陳代謝にどのくらい差があるのか計測してみました。

企業が研究開発をする場合、特許を取るのが一般的です。その特許の5年前のポートフォリオと現在のポートフォリオがどれくらい違うのかを計算した結果、以下の画像のようなデータが出ました。

横軸が企業の年齢で、縦軸がポートフォリオの変化を表す数値です。縦軸の数値は、5年前と現在とのポートフォリオを比べて、全く同じ研究をしている場合1になり、全く異なる場合は0になります。青い線が日本企業で、赤い線がアメリカ企業です。

日本企業もアメリカ企業も、年齢が進むにつれて事業が硬直化する傾向が見られます。しかし、日本企業においては問題点が2つあります。

1つは、設立から 30 年程度の日本企業が、アメリカの設立 100 年の企業と同じくらいの硬直さであることです。日本企業の方が早い段階で事業が硬直化しているといえます。

もう1つの問題が深刻で、日本企業は加齢とともに儲からなくなっています。事業が硬直化しても儲けが出ているのであれば問題ありません。しかし日本企業は儲からないのに同じ研究開発をし続けている傾向が見られます。

この状況を改善するには、新しさを生み出すために多くの試行錯誤をすることが重要です。しかし、そのための経営資源を内部化するのは日本という土壌においてとてもリスクが高い行動となります。

例えば、人工知能の開発チームを社内に作るために技術者を雇ったとしましょう。せっかく雇った技術者ですが、彼らが持つスキルが 10 〜 20 年後も最先端のものとは限りません。将来性を考えたときに、最先端ではないスキルを持つ技術者を雇い続けることはコストになってしまいます。そのため、日本企業においては社外の経営資源を活用して新規ビジネスを立ち上げることが本質的に重要だといえるのです。

アメリカ企業なら、社内で抱えている技術者のスキルが活用できないとなれば新しいメンバーに変えることができます。それが難しい日本という環境で企業を経営するには、オープンイノベーションが非常に重要となるでしょう。