- 配信日:2022.11.25

- 更新日:2025.03.19

オープンイノベーション Open with Linkers

カーボンニュートラルWebセミナーレポート

カーボンニュートラル・サステナブル2022注目技術

この記事は、リンカーズ株式会社が 2022 年 11 月 2 日に主催した Web セミナー、『カーボンニュートラル・サステナブル技術 2022 年注目技術 20 選』を書き起こしたものです。

セミナーでは、カーボンニュートラルや SDGs の実現に向けた、世界各国の低環境負荷でサステナブルな先端技術 20 選を紹介しました。

セミナーで使用した講演資料を記事の最後の方で無料ダウンロードいただけますので、ぜひ本文と合わせてご覧ください。

講演資料のダウンロードは 2025 年 3 月 19 日に終了しました。

◆目次

・カーボンニュートラル/サステナブル技術の紹介

・1:カーボンニュートラル技術「CO2 の回収 / 貯蔵 / 再利用 技術」

・2:カーボンニュートラル技術「発電 / 蓄電 / エネルギーマネジメントに関する技術」

・a:水素製造技術

・b:アンモニア技術

・3:カーボンニュートラル技術「低炭素材料 / 素材 / リサイクル技術」

・サステナブル社会の実現に向けた事例紹介

・1:サステナブル関連技術「空気の清浄化」

・2:サステナブル関連技術「排水の処理」

・カーボンニュートラル最新技術動向マルチクライアント調査レポートのご案内(より詳しく知りたい方にオススメ)

カーボンニュートラル・サステナブル技術の紹介

カーボンニュートラル技術「CO2 の回収 / 貯蔵 / 再利用 技術」

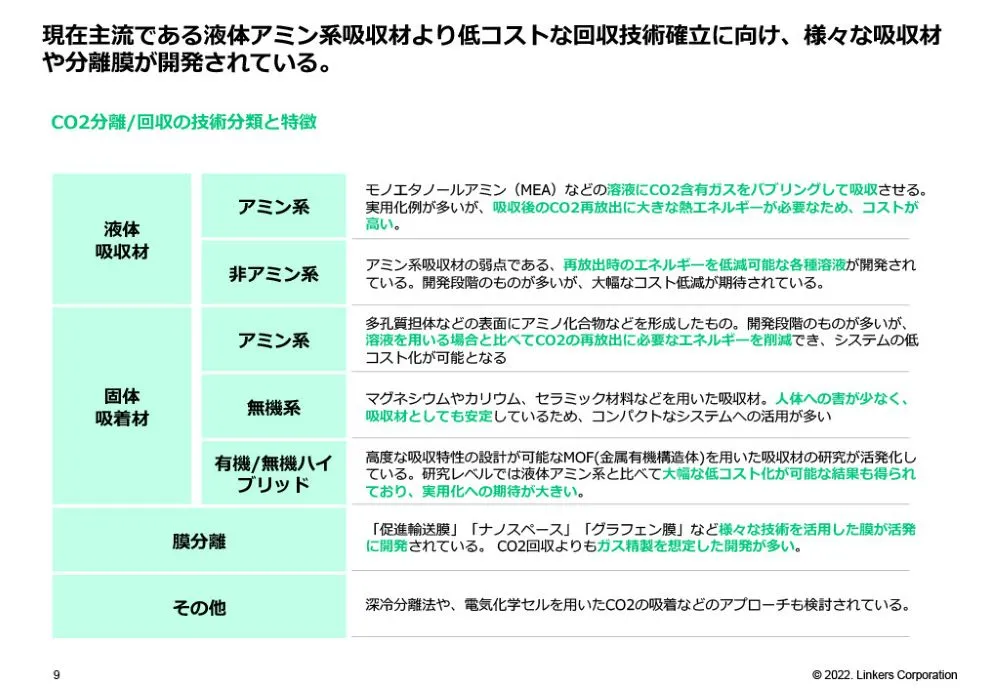

空気中や産業排気物から CO2 を回収する技術は、吸収 / 吸着材を用いたものとフィルタを用いたものに大きく分類できますが、現在は液体系の吸収材を用いたものが主流となっています。次世代技術として固体吸着材やフィルタ技術が注目されているという状況です。

液体系の吸収材としてはアミン系の液を用いたものが一番多く用いられています。アミン系の液体吸収剤を用いて、産業排気物から CO2 を回収する技術は、既に実用化段階にきており、大手企業のプラントでも実用化事例が多く見られます。

ただ、アミン系の液体吸収剤は、CO2 を回収した後に CO2 を取り出すプロセスにおいて、120℃ ほどに加熱する必要があるため、そこで多くのエネルギーが必要になり、エネルギー消費量もコストも大きいといった課題があります。

こうした課題に対して、いくつかの改善の方向性があります。その一つは、CO2 の再放出を低い温度で実現可能なアミン系溶液を開発するというものです。液の構成を工夫することで、80℃ 程度でも再放出が可能な液が開発されており、エネルギー消費量の大幅な削減が可能となっています。また、アミン系溶液は腐食性が高く、設備に使用できる素材に制約があるという課題もあるのですが、液の腐食性を低減する開発も進められています。

さらに、アミン系以外の溶液を使って CO2 を回収する技術も開発が進められています。主な材料としては、水酸化カリウムや炭酸カリウムを用いたものが見られます。

また、アンモニアは CO2 の再放出温度を劇的に下げることができる材料として大きく注目されています。例えばアメリカの Innovator Energy 社は、68℃ で CO2 の再放出が可能なアンモニア液系溶液を用いたプロセスを開発しています。これが実用化されれば、CO2 回収のオペレーションコストがアミン系材料に比べて最大 1/10 程度まで下げられるのではないかと期待されています。

他にも、CO2 回収コストを下げる方向性として期待されているのが、固体系の吸着材を用いた技術です。固体系吸着材は、液体系の吸収材に比べて再放出時のエネルギーを低減しやすく、また、システムも比較的シンプルに構築できるため、中小型のCO2 回収装置に向いていると考えられます。

固体系の吸着材のなかでも、特に MOF(金属有機構造体)は、高度な吸着特性の設計が可能であり、吸着性能やコストを劇的に改善できる可能性があるため、期待が大きい材料系です。まだ基礎研究段階のものが多く、恐らくコストの面でも改善が必要ですが、今後研究開発が進展するにつれて実用化事例も増えてくるのではないかと考えられます。

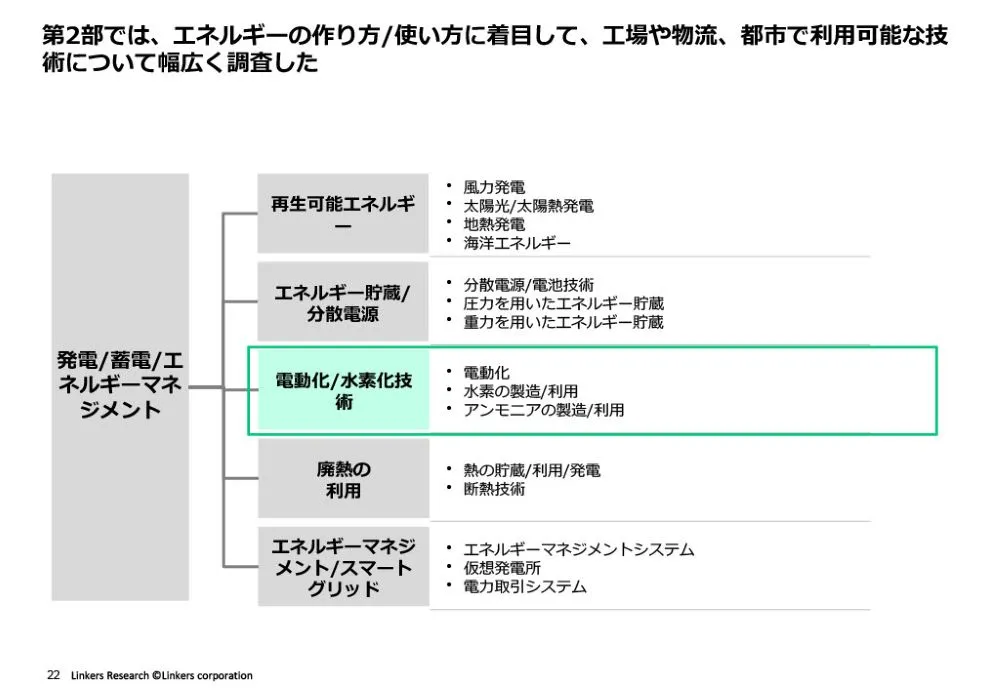

カーボンニュートラル技術「発電 /蓄電/エネルギーマネジメントに関する技術」

発電 / 蓄電 / エネルギーマネジメントに関しても多くの技術があるのですが、今回は水素化技術とアンモニア技術について紹介します。

水素製造技術

水素を液体に取り込ませて運搬できるようにする LOHC(液体有機水素担体)について紹介します。

LOHC は液体として水素を運搬できるため、大量に輸送する際に既存のタンカーなどを利用できるというメリットがあります。ベンジルトルエン系などの有機材料に水素を取り込ませ、利用時には触媒を用いて水素を取り出す方法が一般的であり、より低コストで効率の良い溶液や触媒の開発が活発に進められています。

アンモニア技術

アンモニアも水素運搬用のキャリアとして期待されている材料です。また、アンモニアは直接燃料として燃やしても CO2 を発生しないため、クリーンな燃料としての実用化も期待されています。

アンモニアは従来、肥料の原料として工業的に生産されていますが、近年では再生可能エネルギーを用いたグリーンアンモニアの生産技術や、プラントなどで地産地消できる小型のアンモニア製造設備を開発する企業が注目されています。

また、アンモニアの製造には、窒素と水素を原料として高温・高圧で合成するハーバーボッシュ法と呼ばれる手法が用いられることが多いですが、多くのエネルギーや化石燃料が必要となるため、より低温、低圧でアンモニアの製造が可能な新規触媒の研究がアカデミアを中心に活発に進められています。

こうした触媒の開発は日本も非常に競争力を持っている分野です。

【関連記事】

カーボンニュートラル関連技術の中でも注目度の高い「水素/アンモニア燃料の最新技術」について、弊社注目技術 20 選をセミナーで紹介しました。こちらの記事でも講演資料を無料ダウンロードいただけます。