- 配信日:2022.09.28

- 更新日:2024.08.07

オープンイノベーション Open with Linkers

イノベーション事例~ IHI の取り組みを徹底解説(後編)

この記事は、リンカーズ株式会社が主催した Web セミナー「 ~ IHI から学ぶ ~ オープンイノベーション徹底解剖」を書き起こしたものです。

本セミナーでは、株式会社 IHI (以下「 IHI 」と表記)技術開発本部 技術企画部 企画推進グループ長の岩本 浩祐 様に「新たな事業を創出する IHI の取り組み」というテーマでお話しいただきました。

イノベーション、オープンイノベーションに興味のある方は、ぜひご覧ください。

(本記事は前後編にわかれた記事の後編です。前編を未読の方はこちらを先にご覧ください。)

◆目次

・課題解決型イノベーションから踏み出すための取り組み

・イノベーション活動に関する情報発信を強化

・イノベーションを生み出すための機能と体制の強化

IHI がイノベーション活動を進める中で見えてきた3つの課題

ここまでに紹介してきたような取り組みをしているものの、うまく仕組み作りを進められていない部分もあります。

現状、見えてきた課題を3つ紹介します。

イノベーションの知識と失敗経験の蓄積が必要

新たな事業アイデアを社内公募するにしても、事業部と一緒に考えるにしても、新たな事業提案に取り組む人は「イノベーションにはこう取り組むべきだ」という、ベースとなる知識を持つ必要があります。

また、書籍の知識だけで新たな事業を生み出せるわけではありません。「こうするとうまくいかない」「これはだめだった」という失敗経験が大切であり、失敗を反省し、仕組みを見直していくことが必要でした。

私たちはプロジェクトブースで取り組んだプロセスを記録し、特にうまくいかなかったものについては、どこに原因があったのか、チームのメンバーだけが見られる形で残しています。

このような記録は公開すべきという声もありますが、公開することを前提とすると、どうしても忖度(そんたく)して綺麗なことしか書かなくなってしまいがちです。そのため私たちは、知識・経験の蓄積を組織にとどめることで、活動経験を本音で蓄積できるように取り組んでいます。

「短期的な課題解決」と「中長期的なイノベーション」それぞれの評価が必要

イノベーションの話をすると短期的な課題解決の話と、大きな社会問題に取り組む中長期的なイノベーションの話が出てきます。初期段階で仮説・検証やマーケティングの話をすると、短期的な課題解決なら具体的な数字が出てくるのですが、中長期的なイノベーションについては数字がなかなか出てこない、もしくは曖昧な数字しか出てきません。

短期的な課題解決と長期的なイノベーションを同じ評価制度、または同じ感覚で捉えてしまうと、定量さに欠ける長期的なイノベーションは潰されてしまう傾向があります。タイプの違うイノベーションは明確に分けて扱う必要があると考えています。

課題解決型イノベーションの限界

デザイン思考をベースとした課題解決型のイノベーションスタイルだけでは、大きな社会問題の解決に取り組むには限界があると感じています。

社会やユーザーに新たな意味を提供する取り組みや、お客さまと一緒にビジョンを創っていくようなイノベーションの仕組みが必要ではないかと考えています。

課題解決型イノベーションから踏み出すための取り組み

私たちは、課題解決型イノベーションから踏み出す取り組みを進めていますが、決してデザイン思考の課題解決型イノベーションを否定しているわけではありません。

課題解決型のイノベーションだけでは足りないので、2本目の剣を準備しようと考えています。

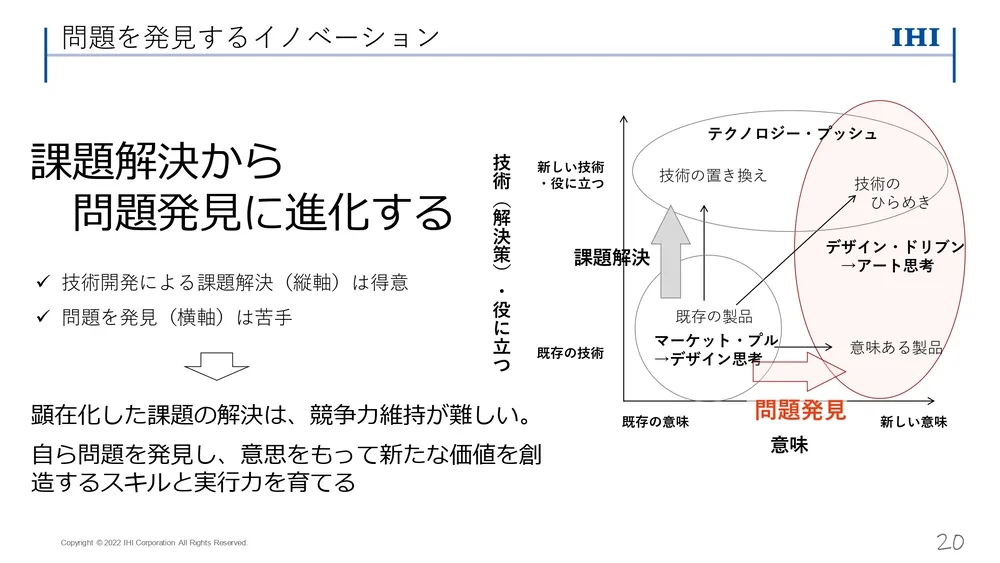

「課題解決」から「問題発見」への進化

上の図は、アート思考や意味のイノベーションで使われるものですが、横軸は「意味(既存の意味と新しい意味)」、縦軸は「技術(既存の技術と新しい技術もしくは役に立つ技術)」を表しています。

左下のマーケット・プル(既存の技術・既存の意味)で課題解決するというデザイン思考だけだと競争力を長期にわたって維持するのが難しい傾向にあります。

そこで、右側の軸の「社会に対して技術をどう意味付けしていくのか」という問題発見を自ら行い、各自が意思をもって新しい価値を創造していくようなスキル・実行力を持つ人材を育てていく必要があると考えています。

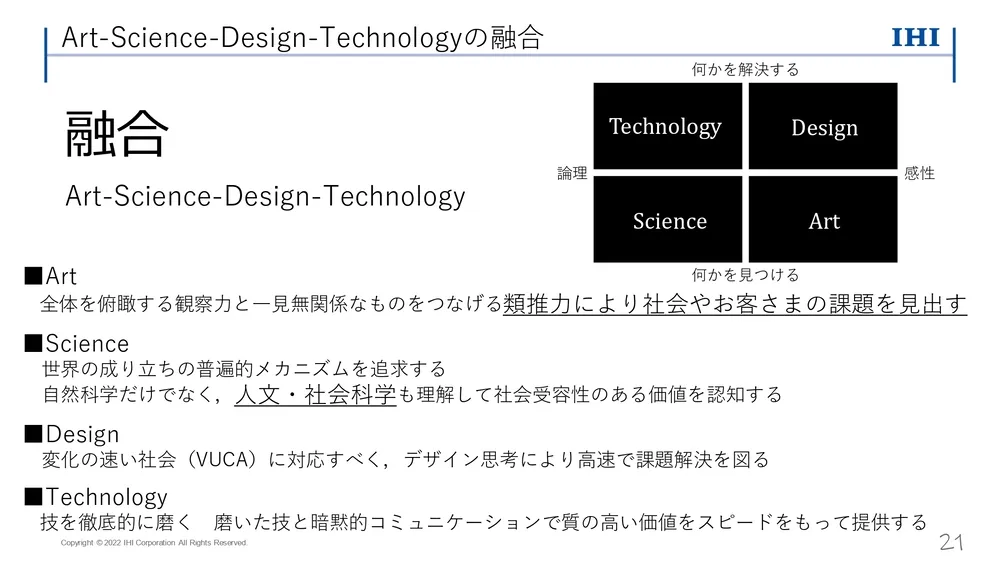

「 Technology 」「 Design 」「 Science 」「 Art 」の融合

私たちが思っていることは、「 Technology 」「 Design 」「 Science 」「 Art 」を融合しなければならないということです。

私たちは今、新しい意味を付け加えていこうとするとき、機械や電気、建築、情報など、いわゆる理系のエンジニアリング的なセンスだけでは足りなくなっていることを感じています。

「新たな意味」を見出し、社会やユーザーに共感していただくためには、「 Science 」という意味での人文的なところや類推力など、人に関わる部分も私たちのイノベーションテクノロジーとして取り入れていかないと、社会に新たな価値を提供することは難しく、イノベーションも頭打ちになってしまうのではないかと思っています。

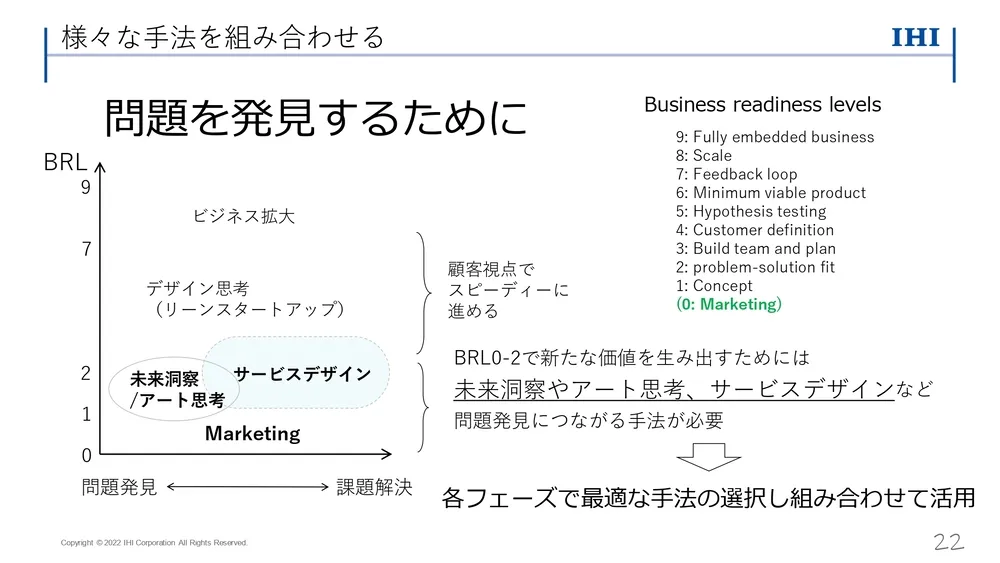

問題を発見するためにさまざまな手法を組み合わせる

では問題を発見するためにどうすればいいのか、人文というけれども具体的に何をするのか、という話が出てくると思います。

上のグラフの縦軸は「 BRL: Business readiness levels(ビジネス成熟度) 」と呼ばれるもので、一番下の「 Concept 」から上のレベルに上がっていくほど事業化されていきます。このベースとして「 Maketing 」は必須だと考えています。

「 Maketing 」には何がほしいかだけではなく、「社会がどう変わっているか」や「人の価値観がどう変わっているか」という意味合いも含めています。「未来はどう変わろうとしているのか」「社会の変化に合わせて人々が何を求めてるのか」を見出していくために、「未来洞察」や「アート思考」、お客さまやステークホルダーたちと一緒にビジョンを創っていく、どういう意味付けをすればいいのか一緒にディスカッションしていく「サービスデザイン」のような取り組みがより重要になってくると感じています。

デザイン思考だけでなく「未来洞察」や「アート思考」、「サービスデザイン」も含めて、ビジネスレベルを上げるタイミングで必要なフレームワークを入れていくということが必要ではないか、というのが私たちの考えです。

IHI Shared Value Innovation (外部の知を取り入れる)

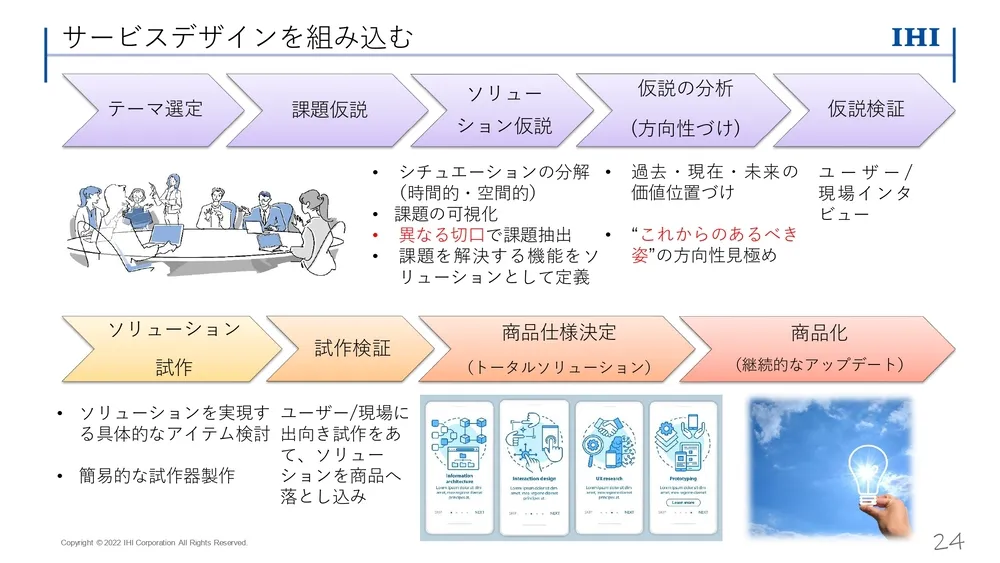

私たちは、「 IHI Shared Value Innovation 」として、「デザイン思考」「未来洞察」「サービスデザイン」「意味のイノベーション」など、さまざまなイノベーションの考え方を組み合わせてアレンジし、 IHIの事業に合った オリジナルのイノベーションのスタイルや仕組み、考え方を構築する取り組みを進めています。

お客さまとのイノベーションの議論にサービスデザインを取り入れることで、ソリューションを提案するのではなく、「一緒にどういうものを作っていくのか、社会にどういう価値を提供していくのか」に立ち戻り、お客さまと議論を進めています。その結果、キックオフから3ヶ月ほどの間にお客さまとソリューションの試作やアイデアを固めるところまできている事例がでてきました。

「そもそも社会にどのような価値を提供するのか」というビジョンからお客さまと一緒に考えるのは、一見時間がかかりそうに思えますが、お客さまとビジョンを共感することによってイノベーションの議論が加速していくこともあります。そのため、お客さまや取り組む社会課題によって、さまざまな取り組みができるオプションを増やしておくべきではないかと考えています。