- 配信日:2022.11.15

- 更新日:2024.08.06

オープンイノベーション Open with Linkers

ステージゲート法で考えるオープンイノベーションの可能性~三菱ケミカル株式会社

この記事は、リンカーズ株式会社が主催した Web セミナー「研究開発および新規事業推進における外部連携の考え方 〜 これまでの実践経験を元に 〜 」のお話を編集したものです。

ウェビナーでは、三菱ケミカル株式会社 R & D 変革本部 大阪研究所所長の宗像 基浩 様に、ご自身の経験を踏まえた外部連携、すなわちオープンイノベーションの考え方についてお話しいただきました。

研究開発や外部パートナー・技術導入について取り組まれている方は、ぜひご覧ください。

◆目次

・三菱ケミカル株式会社について

・三菱ケミカル株式会社の R & D

・企業における研究開発と進め方のポイント

・ステージゲート法と外部連携(オープンイノベーション)の関係性

・各ステージにおける外部連携(オープンイノベーション)の可能性

・外部連携(オープンイノベーション)で客観的に評価し事業の成功率を高める

三菱ケミカル株式会社について

弊社は経営理念(ビジョン)として「 KAITEKI 実現」を掲げています。「 KAITEKI 」とは環境・社会問題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に取り組むことを提案した弊社オリジナルのコンセプトです。

企業理念としては、人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくことを目指し、 Sustainability 、 Health 、 Comfort を価値基準として、グローバルにイノベーション力を結集し、ソリューションを提供することを掲げています。

また弊社の事業(ソリューション)は主に以下の4つに分かれています。

- ・機能商品(さまざまな高分子、コーディング材料、アクリル系の材料など)

- ・ケミカルズ(石油化学製品)

- ・産業ガス

- ・ヘルスケア(療養医薬品、一般医薬品、再生医療など)

三菱ケミカル株式会社の R & D

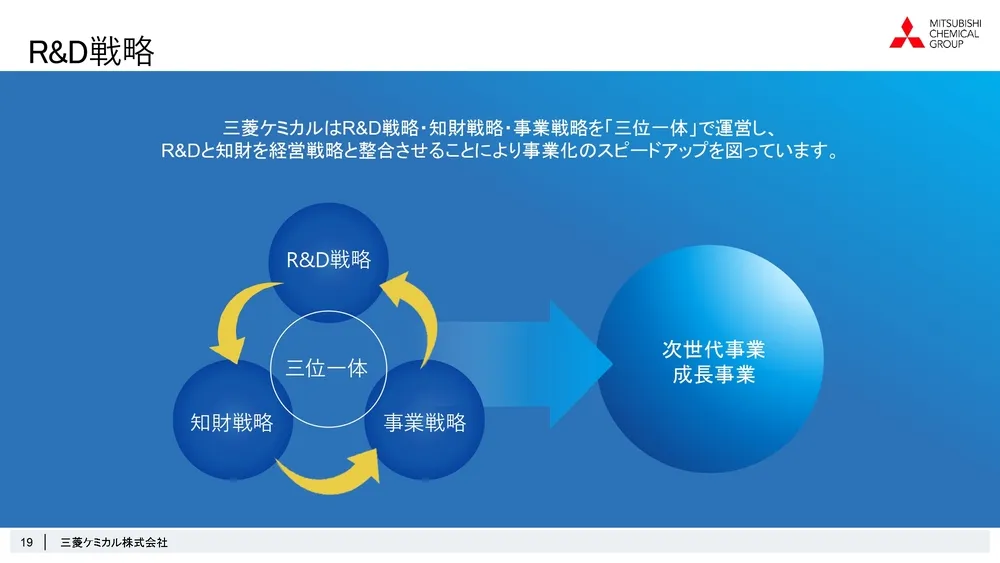

弊社では R & D 戦略・知財戦略・事業戦略を「三位一体」で運営しています。これはどの企業でも共通していることだと思われます。

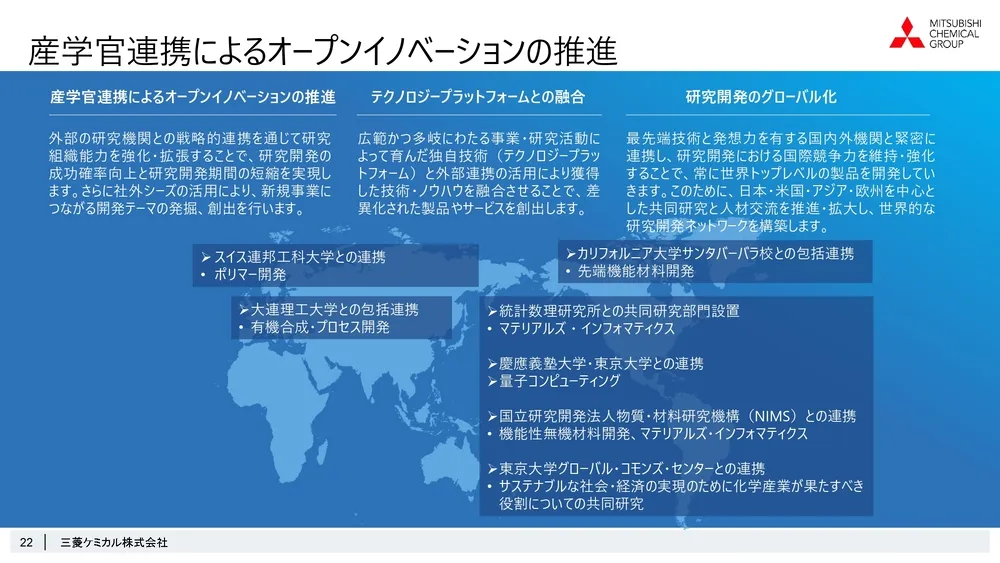

さらに弊社では、快適な社会を実現するにあたって、例えば東京大学グローバル・コモンズ・センターと「どのような社会を目指すべきなのか、その際に化学産業が果たすべき役割は何か」などを共同で研究します。これも1つの外部連携になるのではないでしょうか。

現在、弊社の研究開発拠点は日本国内に9カ所あり、三菱ケミカルという会社が三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨン、日本合成化学などと合併した結果、それぞれが保有していた研究所が開発拠点になりました。

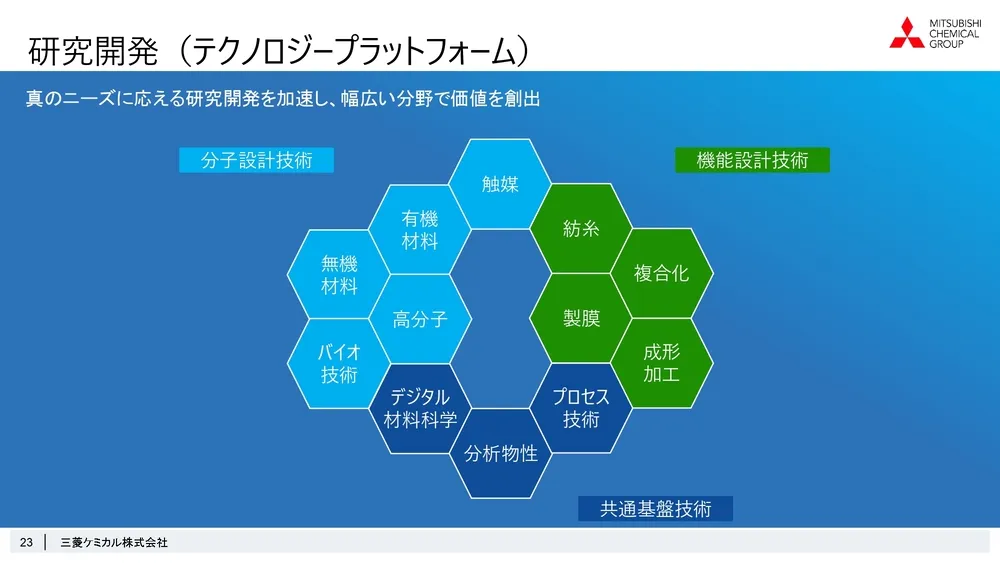

このような環境下で各研究所に横串を通すという意味でも、やはり技術は研究開発の資産の1つになると思います。私たちは技術を大きな括り(くくり)にまとめて、テクノロジープラットフォームと称し、このプラットフォームを使いながら幅広い分野で価値を創出しようと考えています。

私たちは技術を以下の3種類に分けています。

- ・分子設計技術(触媒、有機材料、無機材料、高分子、バイオ技術)

- ・機能設計技術(紡糸、複合化、製膜、成形加工)

- ・共通基盤技術(デジタル材料科学、分析物性、プロセス技術)

こういった技術を束ねることを、各研究所に横串を通して行っています。

そして何らかの商品を開発するときに、束ねた技術をベースとして使っています。

また、例えば最近の DX に代表されるデジタル材料科学などの研究は、1つの研究所だけで行うわけではありません。このように、このプラットフォームを通じて研究所間の連携を図っているのです。

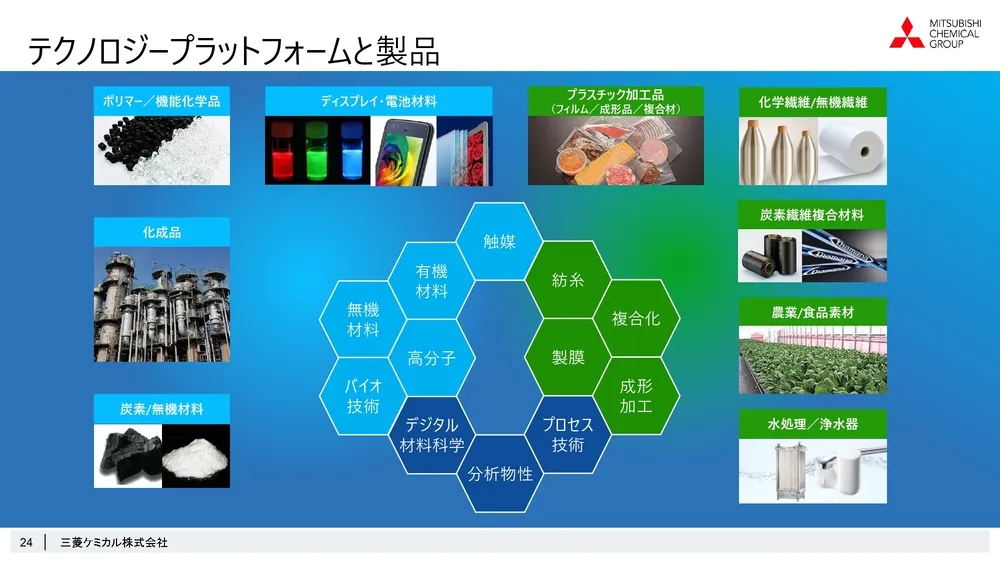

三菱ケミカルが製造している実際の商品の例として、プラスチック加工品があります。プラスチック加工品を作る場合、ポリマー1つを作ったからといってフィルムができるわけではありません。高分子を製膜することで初めてフィルムになります。つまりフィルムを作る場合、少なくとも高分子と製膜という2つの技術の連携が必要になるということです。

企業における研究開発と進め方のポイント

ここからは私自身の経験をもとに話を進めていきます。

「研究開発」と聞くと、何らかの調査をして商品を作り上げるというイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。私の中には「研究開発」の明確な定義があります。

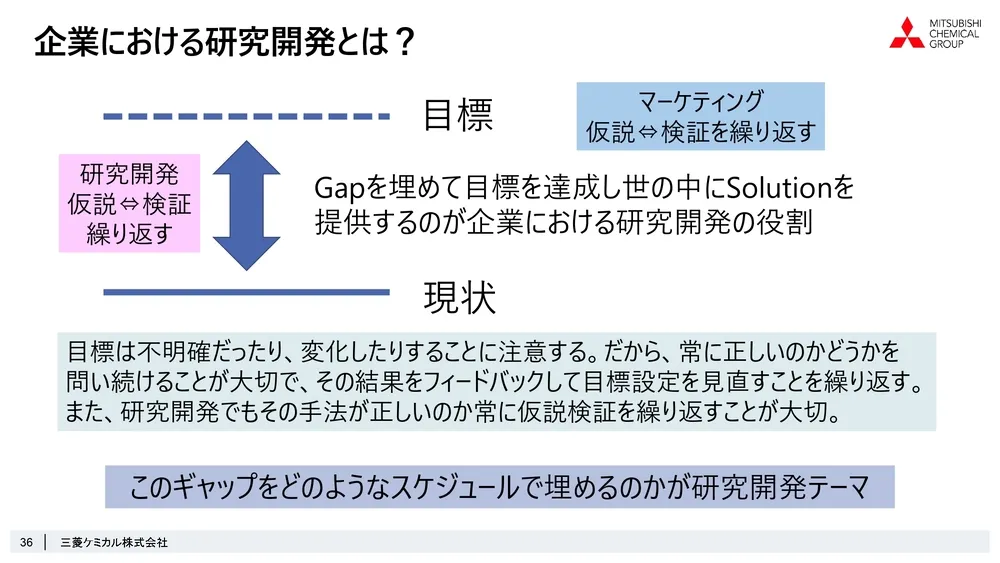

目標と現状のギャップを埋め、世の中にソリューションを提供することが企業における研究開発の役割だと私は考えています。

この目標を設定するにあたってマーケティングを繰り返しても、目標は不明確なままである場合も多いと思います。そのため、常に「目標とは何か」を問いかけて可能な限り明確化し、現状との差を認識して埋めていくことこそが研究開発なのではないでしょうか。

このギャップをどのようなスケジュールで埋めるかが企業で研究開発のテーマとして設定されるものだと、私は認識しています。

研究開発を定義したところで、どのように進めていくのかをお伝えします。

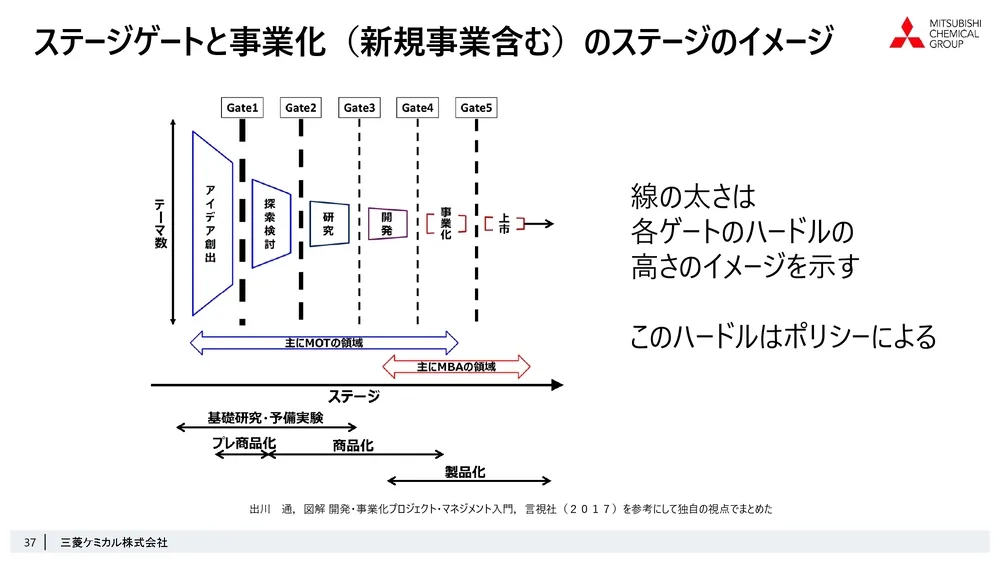

目標と現状のギャップを埋めて世の中にソリューションを提供することが、上市や事業化となります。このプロセスをコントロールするために、ステージゲート(プロセスを複数のステージとゲートに分割して管理する手法)というものが使われます。

上記の図の全ての段階を研究開発と呼ぶ企業もあれば、アイデア創出から開発までを研究開発と呼ぶ企業もあると思いますが、基本的にはアイデア創出から上市まで進めていき、商品・ソリューションを作ることが研究開発に該当すると思われます。

このステージゲートでは、線の太さは各ゲートのハードルの高さをイメージしています。

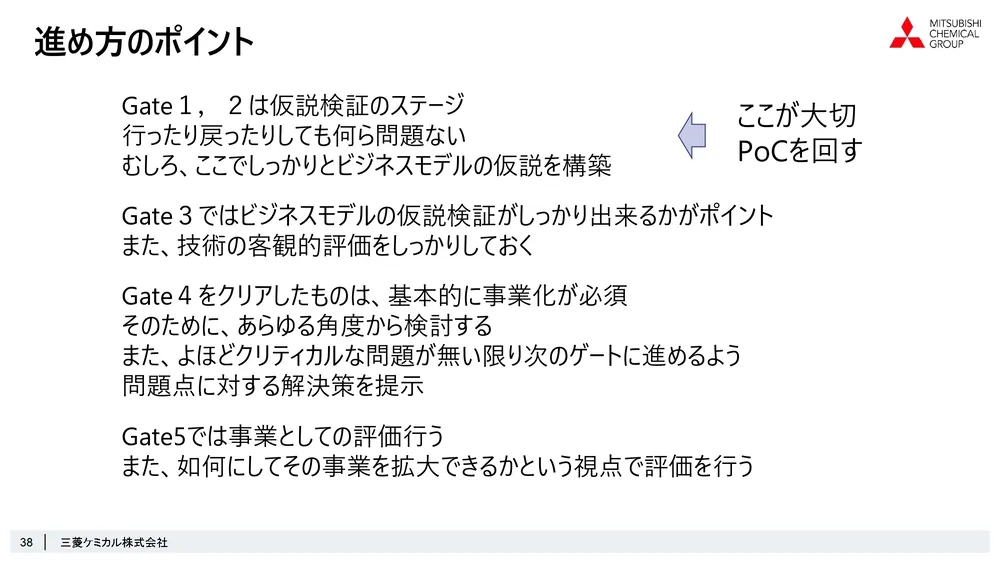

私自身、 Gate 1、2の段階は素早く PoC ( Proof of Concept :概念実証)を回すことが重要だと考えています。後段に進むほど事業化に近づくので、クリティカルな問題が無いようにすることが大切です。

商品設計の重要性

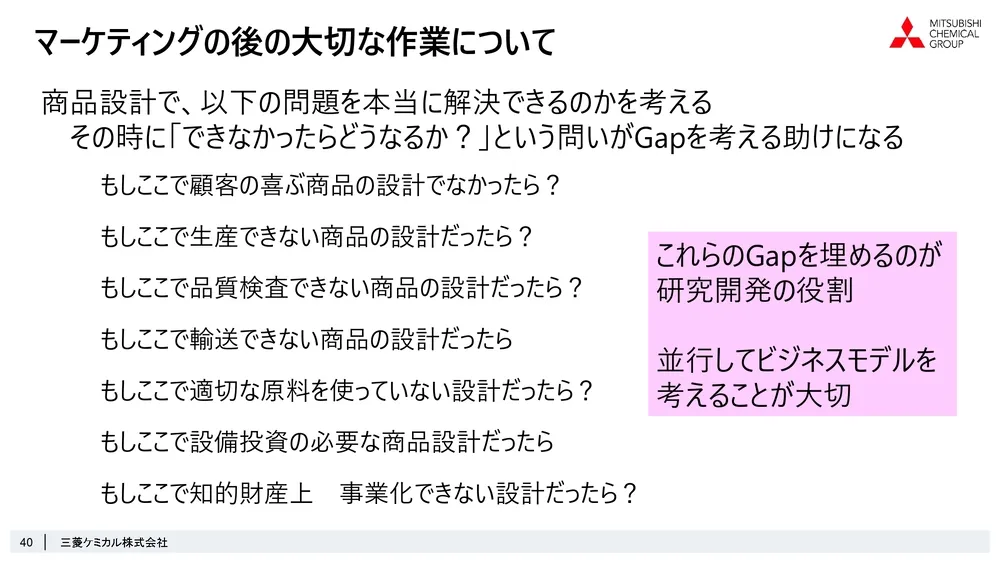

研究開発の目標を決めるためにマーケティングを行った後の商品設計が非常に重要だと、私は考えています。すなわち、目標と現状のギャップをどのように捉えるかが大切で、私の場合「できなかったらどうなるか」という問いかけを行います。

例えば「商品設計を行ったけれど、実際の商品を生産できなかったらどうなるか」を考え、そのギャップを埋めることが研究開発の役割です。

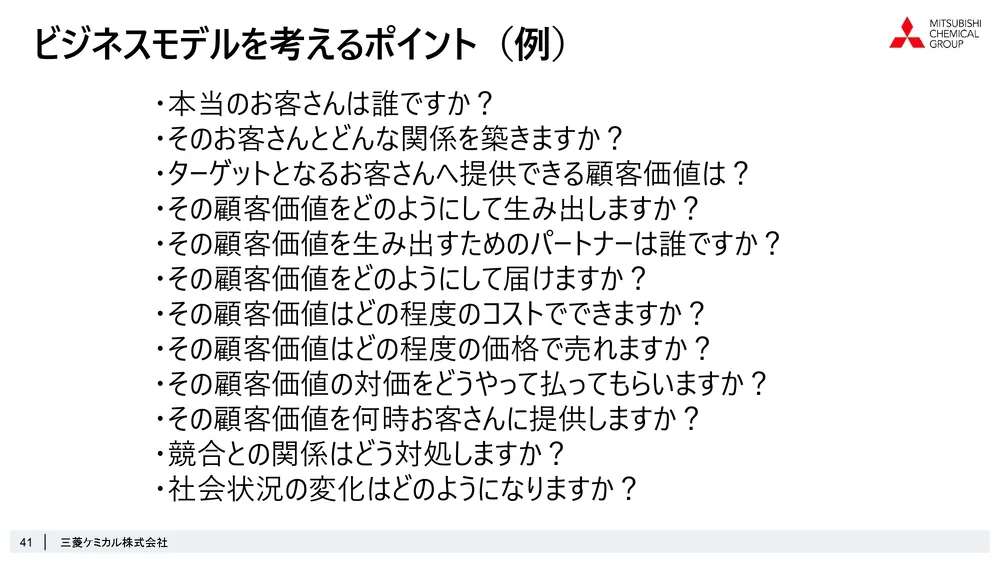

それと同時に、以下の画像にある 12 個のポイントを元にビジネスモデルについて考えています。

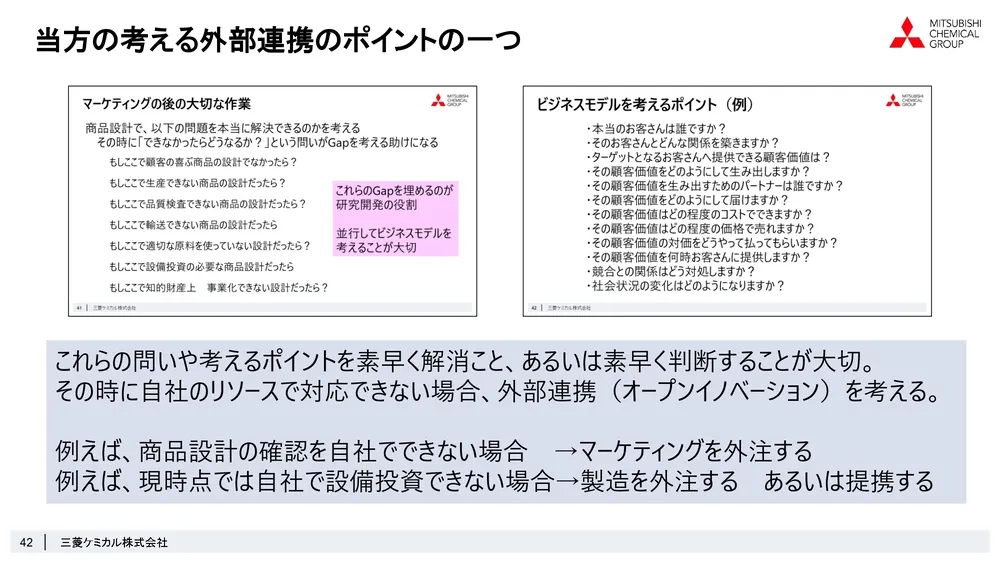

特に現在、研究開発にかけられる時間が短くなってきている中で、いかにしてギャップを素早く埋めるかを考えることも大切です。

またギャップを埋められるかどうかを判断するスピードも求められます。その際に、自社のリソースだけで対応できそうでなければ、選択肢の1つとして外部連携(オープンイノベーション)を検討すれば良いのではないかと思います。

昔は自社のアセットを使って対応するのが基本でした。しかしそれだと競合に負けてしまったり、お客様がそのソリューションを欲しいと感じている時期を逃してしまったりする可能性があります。そのために素早く判断を下し、自社以外のリソースが必要であればオープンイノベーションを行えば良いのではないかと感じています。

例えば、商品設計の確認を自社でできない場合(自社で持っていないルートでのマーケティングが必要な場合)、マーケティングを外注することもできると思います。また自社で設備投資ができない場合、製造を外注したり、提携できる企業を探したりなどを検討します。

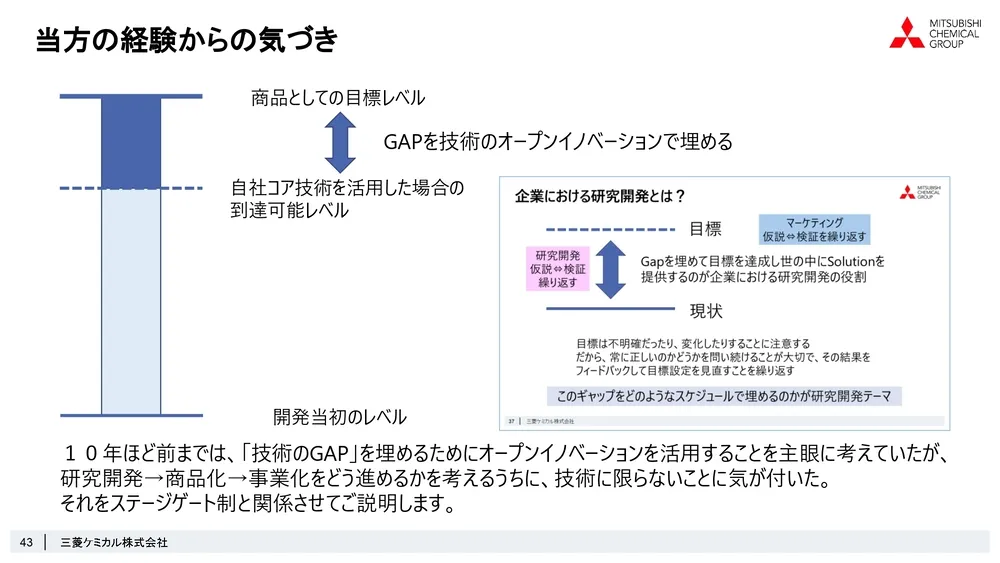

私も 10 年ほど前、開発当初のレベルと自社のコア技術を活用した場合の到達可能レベルと、商品としての目標レベルを設定した場合、自社のコア技術に足りないもの(ギャップ)をオープンイノベーションで補おうと考えていました。

研究開発は単純に技術開発をするだけではありません。ステージが上がるにつれて、技術だけでなく事業化するためのギャップについても考える必要があります。

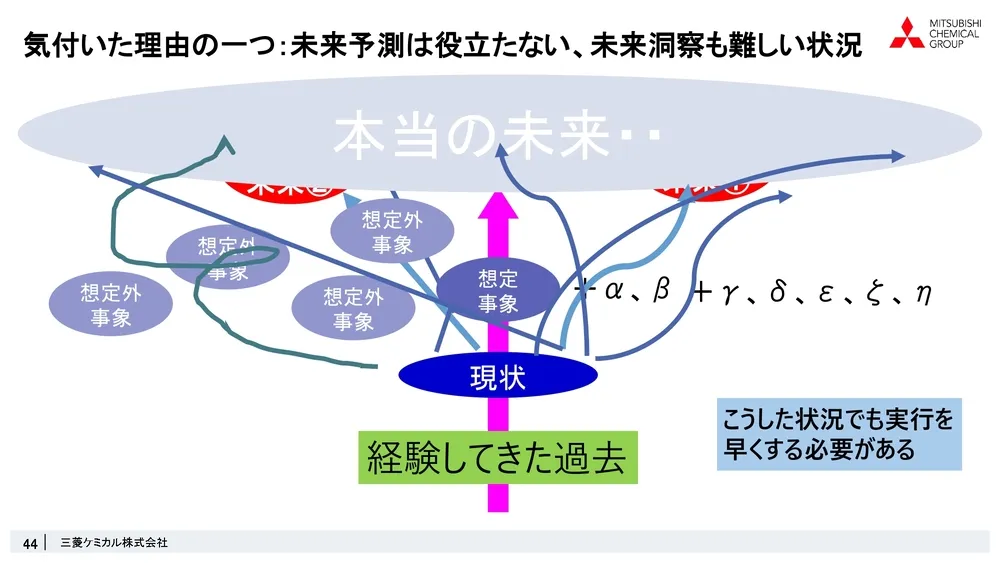

私自身が研究開発を担当していた 20 年ほど前までは、未来の線形予測を立てることが、まだ辛うじて可能でした。現在はそうではありません。例えば画像の「想定事象」に + α の要素が追加されたり、想定外の事象が次々起きてしまったりします。その結果、私たちの予測していたものと異なる未来が出来上がってしまうのです。

このように未来の予測が困難な状況で研究開発を進め、開発スピードを上げる必要があるとなると、自社だけの取り組みでは難しくなってきていると気づいたのがきっかけでした。

そのために、線形予測ではなくさまざまな可能性を考えてオープンイノベーションを行っていく必要があると考えています。