- 配信日:2022.02.08

- 更新日:2024.08.07

オープンイノベーション Open with Linkers

イノベーションが生まれる組織~価値を創造する「変革のリーダーシップ」~

イノベーションとは

経済学者のシュンペーター( Joseph Alois Schumpeter )は、代表作『経済発展の理論(Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung )』の中で「新結合」という言葉を使い、イノベーションの概念を提唱しています。

シュンペーターによれば「イノベーション」とは、企業者が生産を拡大するため、生産方法や組織といった生産要素の組合せを組み替えたり、新たな生産要素を導入したりする行為を指します。

つまり、革新的な技術や製品を開発し、新たな市場を開拓することだけでなく、組織そのものを改革し、新たな価値を生み出すことも「イノベーション」と呼ぶことができるということです。

リンカーズは、元・ソニー株式会社 執行役副社長の鈴木 智行 氏をお招きし、「価値を創造する『変革のリーダーシップ』」という Web セミナーを開催いたしました。

鈴木氏は 1979 年にソニー株式会社に入社後、2018 年に退社するまでの間、執行役員、副社長などの重要なポジションを歴任し、現在のソニーの礎を築いたキーパーソンの一人です。

半導体、ディスプレイ、バッテリーなど、様々な事業分野において研究開発やイノベーション推進に取り組まれました。特に「 CMOS イメージセンサ事業」は、鈴木氏主導の下、大成功を収め、今や同社の柱の一つとなっています。

本セミナーでは、鈴木氏がソニーにおいて変革を成し遂げるベースとなった、リーダーシップ、組織、マネジメントに焦点を当てて講演いただきました。

新規事業を担う方はもちろん、成果を生み出す組織を構築したいと考える管理職やリーダーの方にとって、実践者の考え方や価値観に触れることができる内容と考えております。ぜひご覧ください。

関連記事:エグゼクティブ対談 ~ ソニーのイメージセンサ事業を成功に導いた鈴木智行氏 ~

◆目次

・はじめに~リーダーとは何か~

・イノベーションを創造するリーダーに必要な2つの要素

・失敗から見えるイノベーション成功のポイント

・イノベーションを創造するリーダーたるもの「魅力的な人間」であれ

・イノベーションが生まれる組織に必要な3つの要素

・イノベーションが生まれる組織を実現した事例

・イノベーションを創造するマネジメント

・「いつまでに」「なにを」「どうやって」

・「設計図」の活用で明確になる企業の未来

・マネジメントに必要な「ロジカルシンキング」

・まとめ~未来は前途洋洋か~

はじめに~リーダーとはなにか~

最初にご紹介するのは、米国大統領ジョー・バイデン氏による、就任 100 日目のスピーチの一部です。

演説の中で、バイデン大統領は「コロナ・パンデミック」と「経済格差への対応」、そして、「世界のリーダーになること」などについて触れていました。このスピーチの中で私が注目したポイントは2点あります。

1点目は、「かつてアメリカは GDP の 2% を研究開発費に投資していましたが、現在は( GDP に対する研究開発費の割合が)1% になっている」という指摘です。

このままでは、アメリカは世界の中でリーダーシップを取ることができない。

これからアメリカは国として研究開発を推進し、世界のリーダーとして復活する、ということを述べています。

2点目は、「民主主義が危機的状況になっている」という指摘です。

民主主義に対する人々の信頼を取り戻す、という意思が伝わります。

そして、この演説からはバイデン氏の「強いリーダーシップを発揮する」という意気込みが感じられます。

私たちも、日本の産業界を復活させるために、企業人としてリーダーシップを発揮しなければならない時にあるのです。

リーダーシップについてお話しする前に、リーダーについて少しお話しましょう。

リーダーシップを発揮できる人(リーダー)をある側面から見てみると、「内省的実践家」であると私は考えています。つまり、自分自身が実践していることを、他者との対話やフィードバックなどを経て、次の「実践」につなげる「内省と実践を繰り返す人」だということです。

優れたリーダーを目指すのであれば、みなさんも内省的実践家を目指してほしいと思います。

また、リーダーの心得、それは「行動しろ」( by Tom Perters )ということです。

私が経営を学んだ時、最初に言われたのもこの言葉でした。

イノベーションを創造するリーダーに必要な2つの要素

では、本題の「リーダーシップとはなにか」について考えていきます。

私が考えるリーダーシップの定義は、「大きな画を描いて人を巻き込む」です。

これは「大きな画を描く」と「人を巻き込む」の2つに分けて考えることができます。

- ・大きな画を描く = ビジョンを描く

- ・人を巻き込む =(描いたビジョンを実行するために)周囲を巻き込み変革行動をおこす

この2つを実行してはじめて、リーダーシップを発揮したといえるでしょう。

「ビジョンを描く」

リーダーシップの定義の1つ、「ビジョンを描く」について詳しくお話します。

人類最高傑作のビジョンの1つと言われているのが、1962 年、アメリカの J・F・ケネディ大統領による “ We choose to go to the moon in this decade !(人類は月に行きます!)”と示されたビジョンです。

これが人類最高傑作のビジョンの1つと言われる理由が2つあります。

1つ目は、「時期が明確である」こと。

企業のトップがビジョンを発するときに、「いつまでにやる」と期限を切っていることは稀です。

しかし、ケネディ大統領は「 1960 年代中に人間を月に到達させる」と明言し、実際に 1969 年、アポロ 11 号による月面着陸によって達成しています。

2つ目は、「達成イメージが共有できる」こと。

このスライドのように、(月面着陸を)達成した時のイメージが具体的に想像できるか。そして、それを他者と共有できるか。

この2点を心に留めて、ビジョンを描くようにしてみてください。

イノベーションの成功の鍵は「現状把握」と「未来予測」

次に、リーダーはビジョン達成のための行動を起こします。

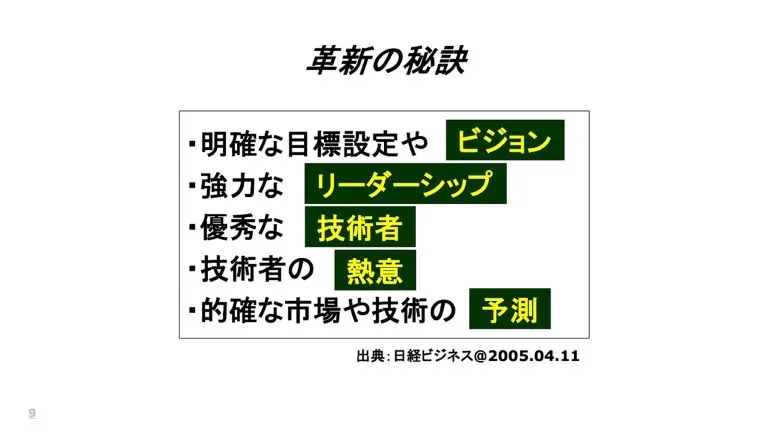

ビジョンを達成するための行動、すなわち「変革行動」「革新行動」を成功に導くにはどうすればよいでしょうか。秘訣は以下の5つです。

- ・明確な目標設定やビジョン

- ・強力なリーダーシップ

- ・優秀な技術者

- ・技術者の熱意

- ・的確な市場や技術の予測

最後の「的確な市場や技術の予測」では、数年後の市場のトレンドを読み取ることが重要になります。

しかし、日本企業の経営者の中で予測が重要といった人はいません。

1990 年代初頭のバブル崩壊後、20 年以上にわたって経済の停滞が続いたことについて、

「失われた 20 年」と言われますが、この間日本企業の経営スタイルは、目先の利益最優先の近視眼的経営になっています。

今こそ3年後、5年後、10 年後の未来を予測し、ヒト・カネ・モノに投資をすることが重要なのです。

ビジョン達成のための変革行動

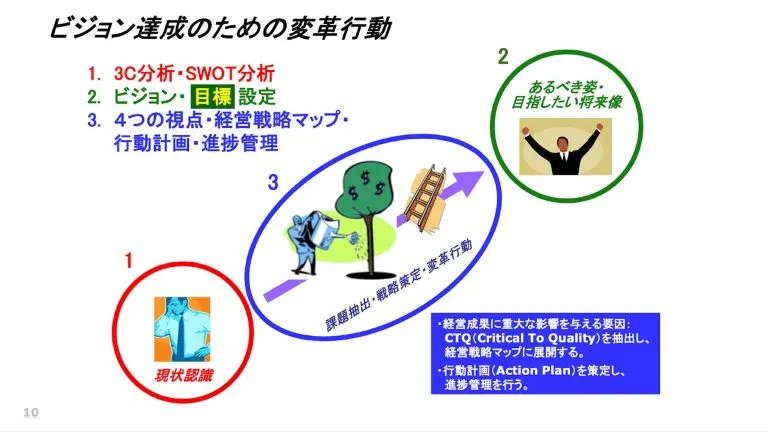

ビジョン達成のための変革行動について、まとめた図式は以下のとおりです。

まず、自分たちの企業が置かれている現状を認識します。ここでは「 3C 分析」「 SWOT 分析」を用います。この 3C 分析とは、「顧客( Customer )」「競合( Competitor )」「自社( Company )」の3要素を組み合わせて分析することで、戦略を練るためのフレームワーク。

SWOT 分析とは、「強み( Strength )」「弱み( Weakness )」「機会( Opportunity )」「脅威( Thread )」の内外環境を俯瞰(ふかん)して見ることで、マーケティングに生かすフレームワークです。

現状認識した後は、企業として将来のビジョンと目標、例えば3年後、5年後、10 年後に目指したい姿を設定します。

現状とビジョンが設定できたら、それら現状と目指す未来のギャップを分析し、いま何をしなければならないかという課題抽出、戦略策定、変革行動を起こします。

この課題抽出の際には、みなさんもシックス・シグマの品質管理のためのフレームワーク手法をご自身で学び、CTQ ( Critical To Quality /重要品質特性)を抽出し、経営戦略マップに展開してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、ソニーでは、1997 年、出井伸之氏が社長の時代に GE ( General Electric )社に学んで、全社的にシックス・シグマを導入しています。半導体部門は今でもシックス・シグマに基づいて業務を遂行しています。

失敗から見えるイノベーション成功のポイント

今度は視点を変えて、企業が変革に失敗する理由についても考えてみましょう。

以下のような理由が考えられるのではないでしょうか。

- 1. 現状のままでいいと思ってしまう。危機感がない。

- 2. 現状のままではダメだと思う人が繋がっていない。

- 3. せっかく繋がったけれど、不平・不満だけでビジョンがない。

- 4. ビジョンを創っても、それを皆に伝えていないので絵モチ。

- 5. ビジョンを伝えると障害物がどんどん出てくるのにへこたれる。

- 6. やっと一里塚に来たのに、そこまでの歩みを認めてあげない。

- 7. 一里塚を越えただけなのに、間違って最終勝利宣言をしてしまう。

- 8. せっかくの変革経験から学習せずに、ハドメしない。

1から4までの理由は会社に危機感がない、つまり、会社が変革の必要性を感じていない、変革が起きない企業の実態をあらわしています。まずは会社自体に危機感があるか、そして全社一丸となってその危機に立ち向かっているか、ということが大事です。

5から8までの理由は、実際に変革への業務を遂行するにあたり、従来とは全く異なる行動が必要で、障害が多くなり、途中で諦めてしまうこと。または小さな成功だけで満足してしまうような実態をあらわしています。

変革への行動は、それを企業文化にまで浸透させてはじめて、成功できるのです。

上記、失敗する理由を踏まえると、変革に成功する8つのポイントは下記になります。

これが有名な『変革の8段階プロセス』( ジョン・コッター)です。

- 1. 変革の必要性

- 2. 変革のネットワーク

- 3. 変革のビジョン作り

- 4. コミュニケーション

- 5. トラブル・シューティング

- 6. マイルストーン・マネジメント

- 7. しつこさ、とことんやり抜く

- 8. 人事、組織文化、学習する組織

イノベーションを創造するリーダーたるもの「魅力的な人間」であれ

次に、リーダーシップを発揮する上で、リーダーに必要なピープルスキルについてお話しします。

ピープルスキルは、ヒューマンスキルとほぼ同じ概念で、日本語でいうところの人間力です。

ちなみに GAFA の入社試験では、専門的な知識を有しているのは当然のことで、さらにこのピープルスキルがチェックされるそうです。

ピープルスキルについては、こんな言葉があります。

“ People skills are what being a great leader is all about.(人を扱う能力が、優れたリーダーであることのすべてである)”

つまり、優れたリーダーはピープルスキルを持っていて当然、ということです。

では、ピープルスキルとはなんでしょうか。

ピープルスキルを分解すると、以下の3つに分けられます。

- ・クリティカルシンキング

- ・コミュニケーション

- ・コラボレーション

そのうちコミュニケーション能力やコラボレーション(周囲との協力)の有無についてはわかりやすいですが、クリティカルシンキングは、他2つと比べると日本ではあまり馴染みがなく、考えられていない視点です。

クリティカルシンキングは日本語の直訳が「批判的思考」であるため、ネガティブな意味に捉えられることもあります。しかし、むやみに批判する思考というわけではなく、自分の考えに対して健全な批判的視点を持つこと、主観的ではなく客観的に捉えること、という意味であり、ピープルスキルの根幹を成す重要なものです。

このクリティカルシンキングはさらに 3 つのアイテムに分かれています

- ・問題解決能力

- ・常識へのチャレンジ精神(固定観念にとらわれない/過去の常識にとらわれない)

- ・失敗を恐れない/失敗から学ぶ

このようなピープルスキルを身につけ、行動できる人がリーダーシップを発揮できるのだと思います。

私はリーダーは魅力的である必要があると思っています。

そして、魅力的なリーダーになるためには、センスをみがくことが必要です。

仕事ができるのは当然のこととして、それに加えてセンスも備えた上司は、部下にとっても魅力的に映ります。

芸術作品に触れたり、映画を見たりして、美しいものを美しいと感じる力を身につけることを大事にしてください。