- 配信日:2025.07.25

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

ISO56001徹底解説!イノベーション・マネジメントシステム(IMS)で成果を出す

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の導入プロセス

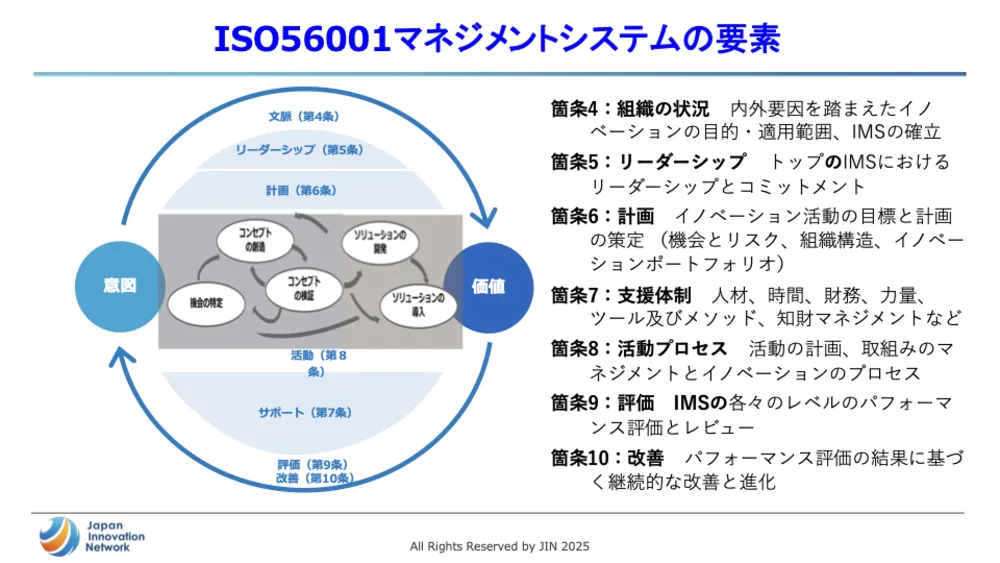

ISO 56001 には、イノベーション・マネジメントシステムの要素(4章〜 10 章)をどのように導入していくか記載されております。この手順に沿うことで、イノベーション・マネジメントシステムの要素を組織の状況および成熟度に応じて、部門単位から徐々に導入することが可能です。そして究極的には全社的に導入することができます。

ISO 56000シリーズ に沿ったイノベーション・マネジメントシステムの要素の導入を目指して「日立グループ価値創造マネジメント部会」を設立して部会長として活動されているのが、日立グループの松山義宗さんです。松山さんにご講演いただいたセミナーのレポート記事がありますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。

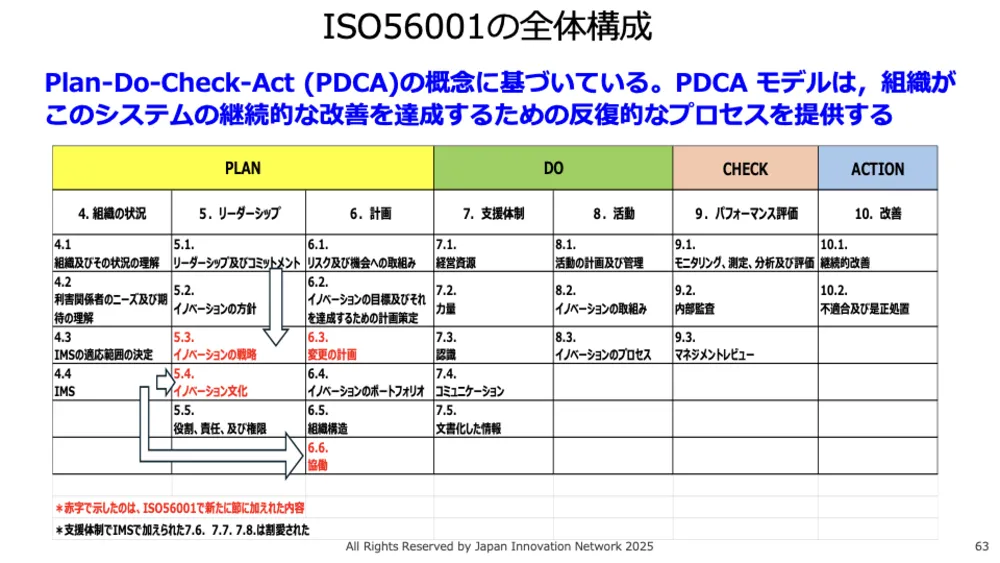

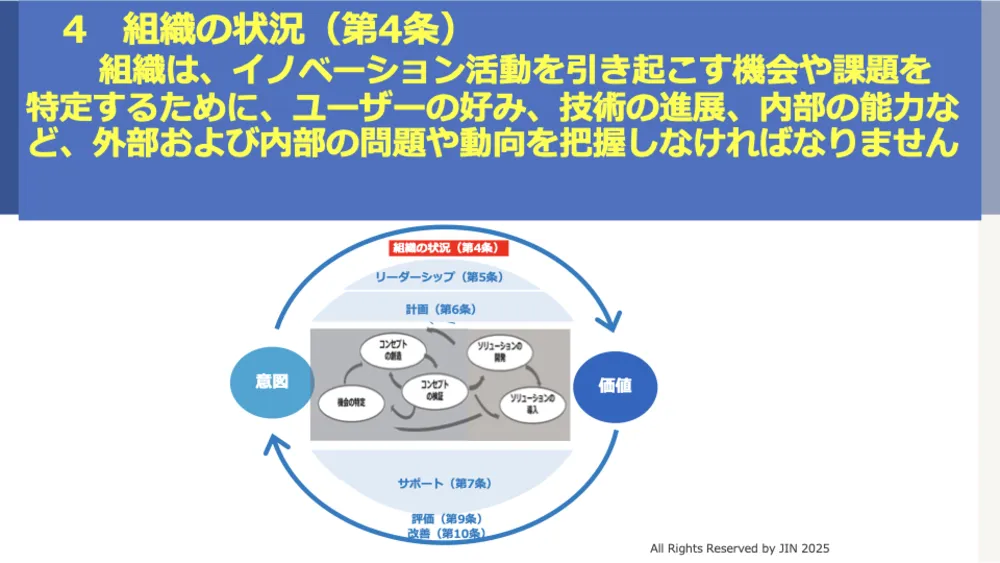

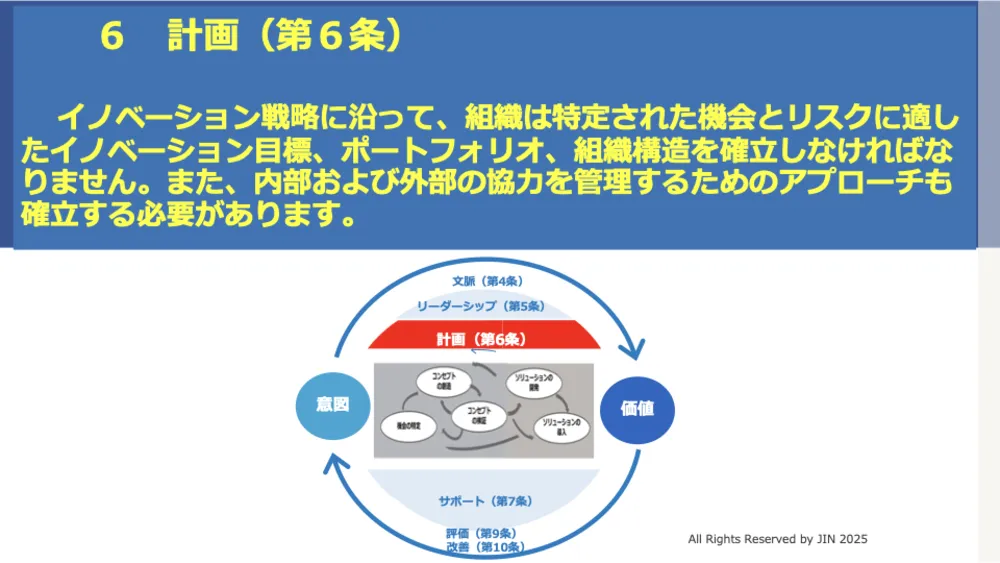

PDCAに基づいたISO56001の構成

こちらの画像は、 ISO56001 の4章〜 10 章を PDCA に沿って整理したものです。ISO56001 は PDCA の概念に基づいて構成されていますが、重要な事は反復的なプロセスであり、継続的な改善を達成することです。赤字で記載したものは、 ISO 56002にはない、 ISO 56001 にて追加された重要な項目です。

ISO 56001 の序文と前半の章には「不確実性のマネジメント」について詳しく記載されています。この点について見ていきましょう。

不確実性およびリスクのマネジメント

イノベーションの取り組みには、様々な程度の変動性および不確実性が伴います。したがって、イノベーションのプロセスは、実験および学習によって特徴づけられ、新たな知識と洞察を得られることによって不確実性を低減することが可能です。これをやりましょうということが記載されています。さらに、イノベーションの種類に対して柔軟性および適用性を持って対応することも重要です。

そして、イノベーションの取り組みにはリスクが伴うため中止する場合も考えられます。この中止された取り組みはイノベーションのプロセスの不可欠な一部であり、将来のイノベーション活動のインプットとして学習の材料になるのです。つまり「失敗は学びの機会である」ということが明記されています。

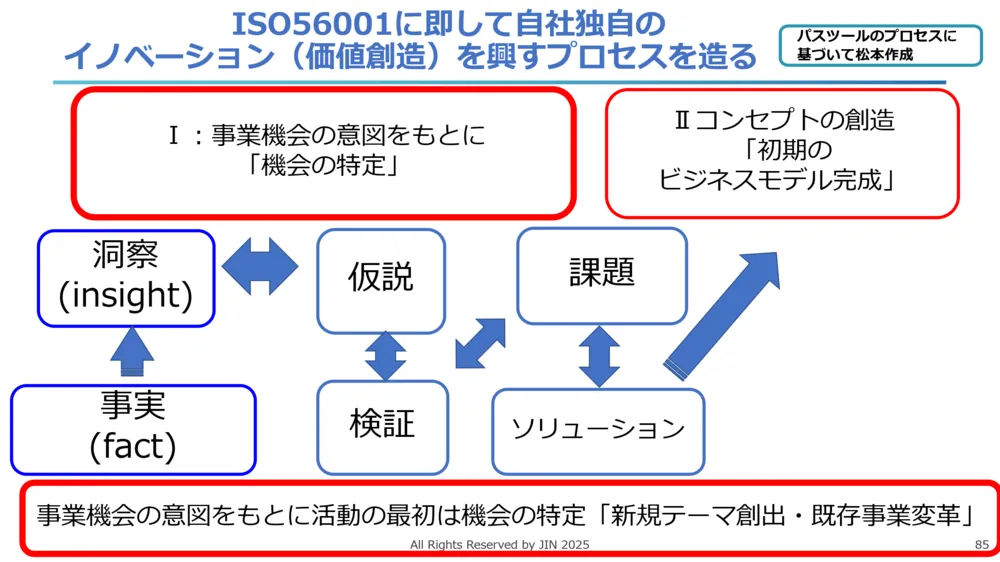

自社独自のイノベーションプロセスを構築することの重要性

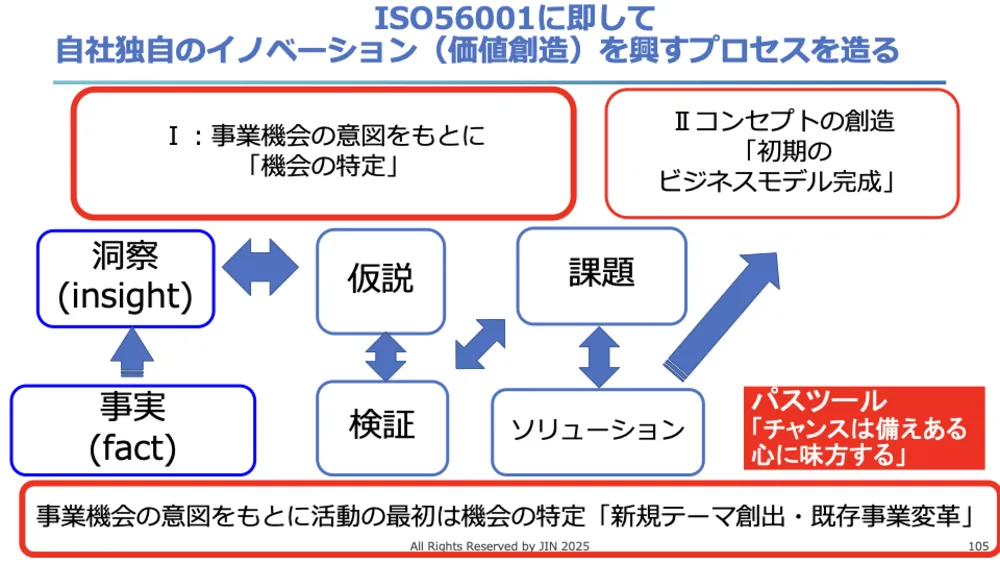

イノベーションプロセスの構築についても、軽く触れておきます。プロセス構築にあたって事業機会の意図を基に「機会の特定」をするときには、ファクトを集め、ファクトに対して洞察する。その洞察の中から仮説を立てて検証を繰り返しながら課題をより明確にし、ソリューションを探す。そして次のステージであるコンセプトの創造、つまり「初期のビジネスモデル」の完成につなげていきます。

このプロセスがベストというわけではなく、あくまで例の1つです。このような自社独自のイノベーションのプロセスを作るということが重要になります。

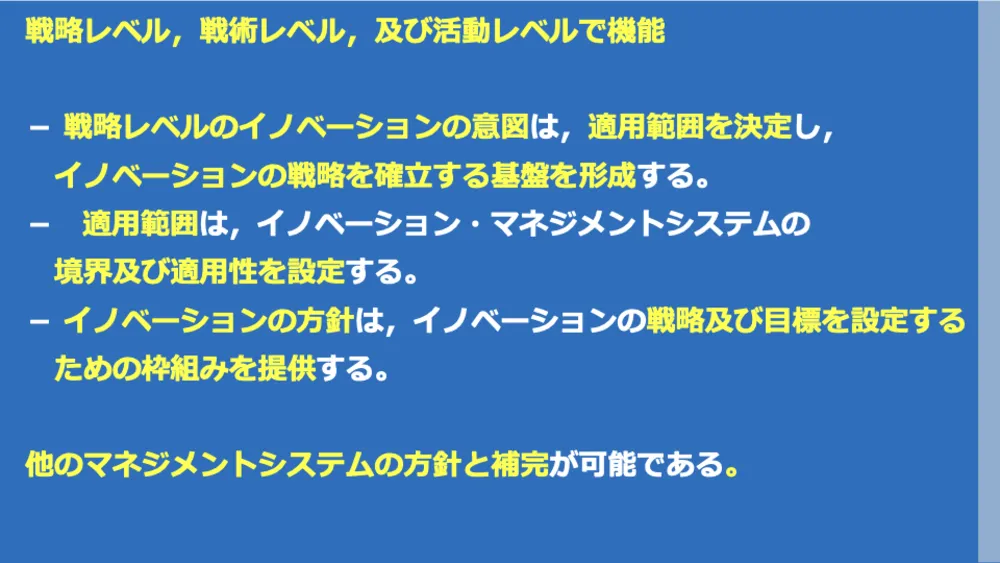

マネジメントの3つのレベル

マネジメントのレベルは、画像のように3段階に分かれます。1つは戦略レベル。戦略レベルのイノベーションの意図は適用範囲を決定し、イノベーションの戦略を確立する基盤を形成することです。

適用範囲とは、イノベーション・マネジメントシステムの境界および適用性を設定すること。つまり分野や領域を設定することです。

イノベーションの方針は、戦略および目標を設定するための枠組みを提供します。他のマネジメントシステムとの方針との補完が可能です。

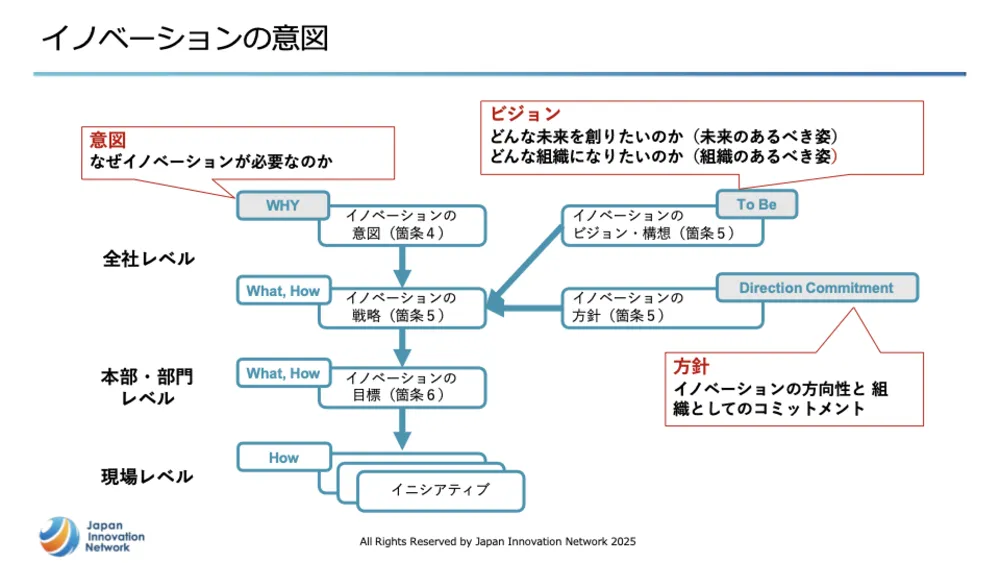

戦略レベルの説明を図にしました。戦略レベルでは適用範囲を決め、イノベーションの意図に基づいて適用範囲を決める。イノベーションの意図に基づいてイノベーション戦略を作り、イノベーションのポリシーを戦略に織り込む。これが上位概念になります。

次に戦術レベル。戦術レベルでは、イノベーションのポートフォリオとイノベーションの目的を相互補完しながらより良いものにしていき、現場レベルでは、イノベーション活動を行います。

「なぜイノベーションが必要なのか」というイノベーションの意図、イノベーションの戦略、それらに対してイノベーションのビジョン・構想を織り込んだうえで目標を掲げ、現場レベルでのイニシアティブを考えていきます。

ISO56001(IMS)と他マネジメントシステム規格(品質管理システム規格)の関係

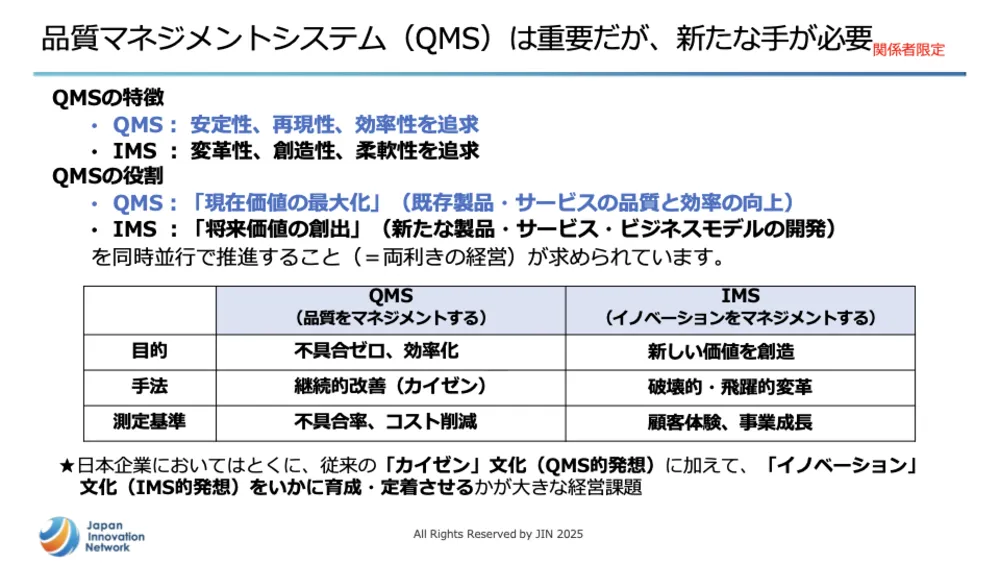

イノベーション・マネジメントシステムと他のマネジメントシステム規格との関係性についても見ていきます。特に多くの方が気になるのが品質管理システム( QMS )との関係でしょう。

まず、品質管理システムは安定性・再現性・効率性を追求し、イノベーション・マネジメントシステムは変革性・創造性・柔軟性を追求するという点で異なります。

それから、品質管理システムの役割は現在価値の最大化で、イノベーション・マネジメントシステムの役割は将来価値の創出です。品質管理システムは非常に大事ですが、これだけではイノベーションを興すことはできません。JINが主張してきた、2階建て経営が必要になります。

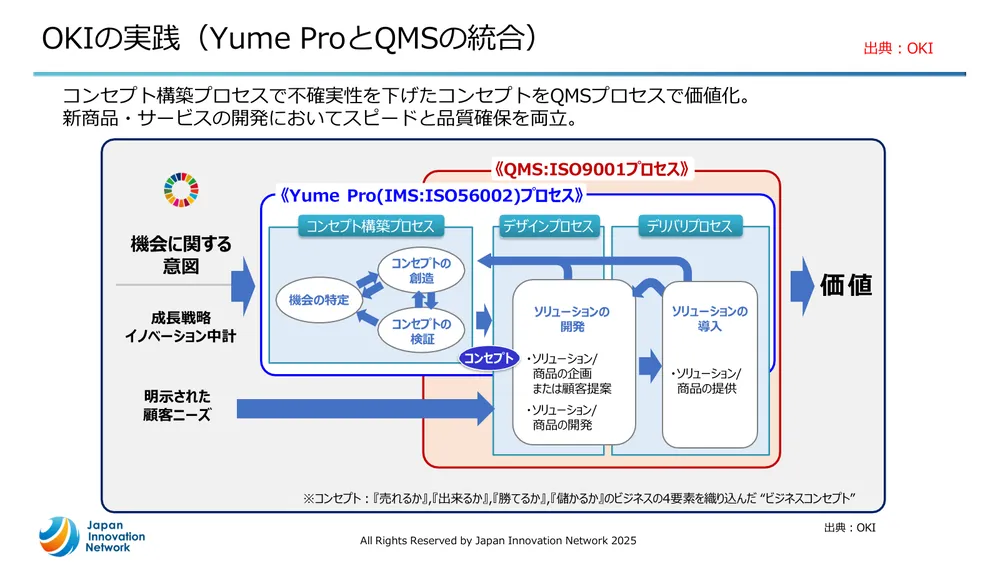

1階が既存事業部門、2階を新事業部門とするとイノベーションプロセスの前半が2階で新たなコンセプトを構築する(価値の創造)。後半が1階で価値を創出する(価値の深化)。しかも全体がイノベーション・マネジメントシステムです。これを、沖電気工業(OKI)は上手く図式化しています。画像のような考え方になります。すなわち、品質管理システムはイノベーション・マネジメントシステムの中に組み込まれているという考え方をしましょう。

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の要求事項

ここではイノベーション・マネジメントシステムの要求事項について、簡単に触れていきます。

適用範囲

イノベーション・マネジメントシステムの規格は、汎用性があり、あらゆる組織に適用可能であるということがうたわれています。つまり、研究機関や大手企業だけではなくて中小企業、ベンチャーにも適用可能であるということです。

イノベーションの定義

繰り返しになりますが、イノベーションの定義は「価値を実現する又は再配分する、新しい又は変更された存在物」です。そしてイノベーションは「成果」であり、イノベーションという言葉を用いる場合には「イノベーション活動」や「イノベーション推進」といった修飾語を付けることが望ましいとされています。

ISO56001の内容(4章〜10章)

ISO 56001 の内容について、4章から10章まで見ていきます。まずは4章のポイントを紹介します。

4章「組織の状況」

4章は「組織の状況」について記載された部分です。組織はイノベーション活動を引き出す機会や課題を特定するために、ユーザーの好み、技術の進展、内部の能力など、外部および内部の問題や動向を把握しなければなりません。

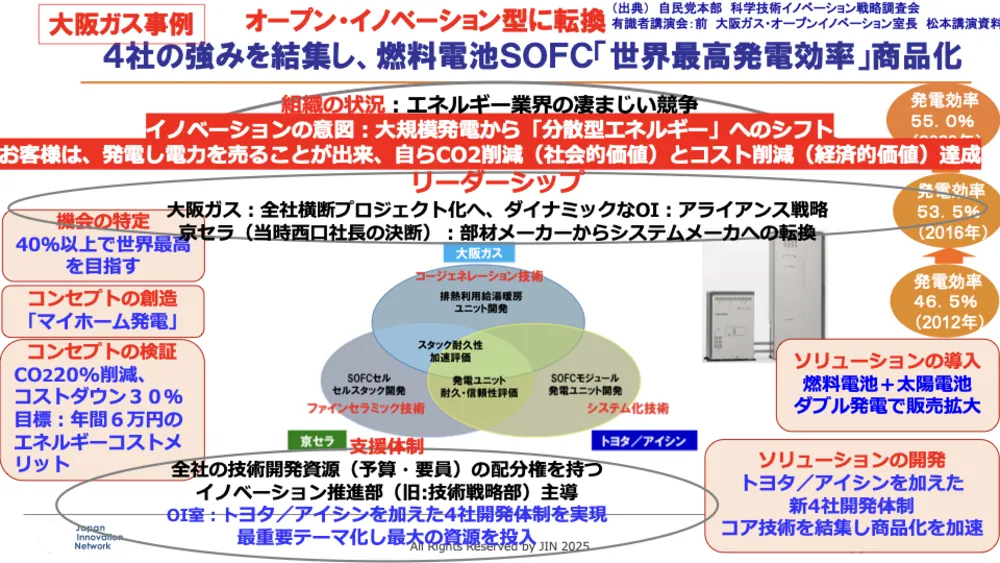

私が大阪ガスに入社したとき、社外の状況として、世界ではエネルギーの自由化・規制緩和が起きました。当時の大西社長は、日本でもエネルギーの自由化・規制緩和が起きたら関西でのガス事業だけでは生き残れないと考え、新規事業に積極的に取り組み始めたのです。この流れにより、新規事業を興す人材が社内から多く発掘されました。この取り組みは、 ISO 56001 の4章に記載されている「組織の状況」とイコールだったと思います。

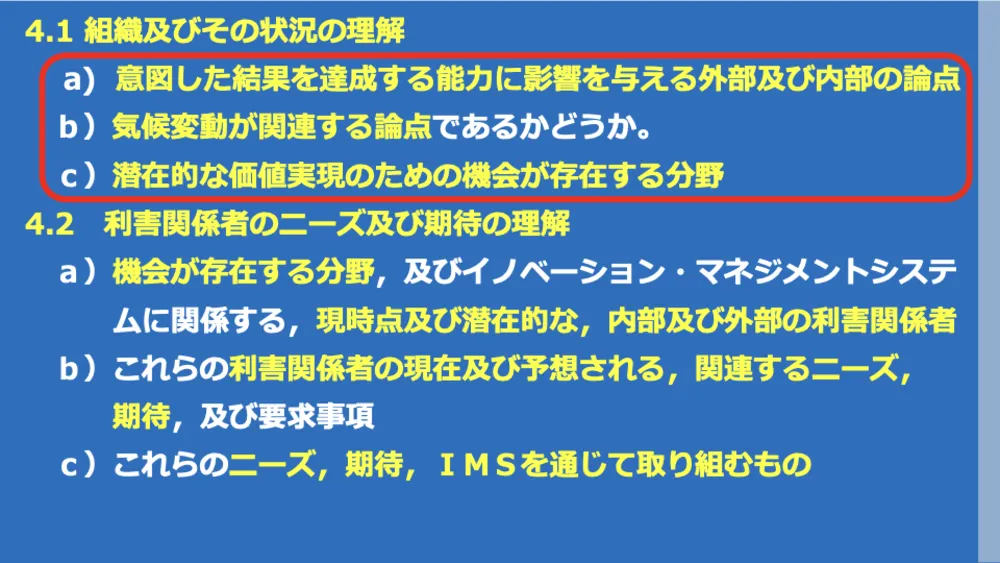

4章の詳細な内容が上記の画像です。意図した結果を達成する能力に影響を与える外部・内部の論点と、気候変動が関連する論点というのが今の時代を反映しています。

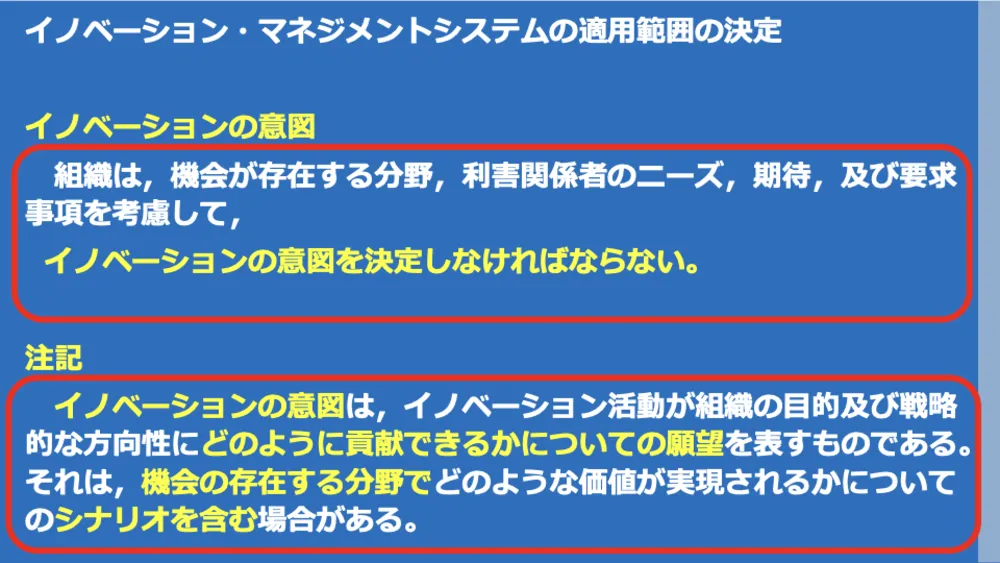

4章に関連するワードである「イノベーションの意図」について「わかりにくい」と感じる方が多いようです。簡単に解説すると、組織は機会が存在する分野や利害関係者のニーズ・期待および要求事項を考慮して意図を決定しなければなりません。意図はイノベーションが組織の目的および戦略的な方向性にどのように貢献できるかについての願望を示します。イノベーションの意図には、機会が存在する分野でどのような価値が実現されるかというシナリオも含まれます。

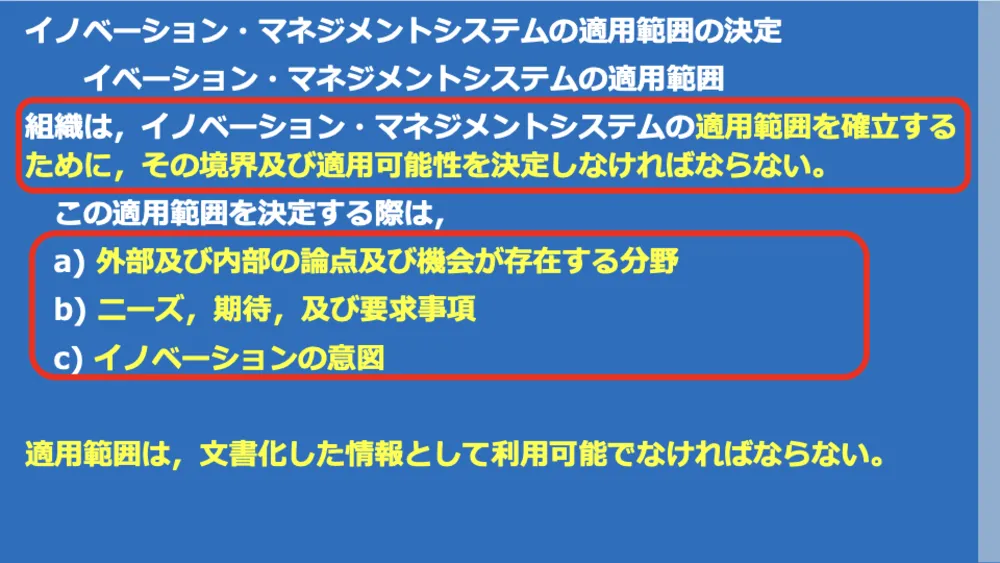

また4章には、組織は適用範囲を確立しましょうということが明記されています。適用範囲を確定するときに大切なのは、以下の3つです。

- ・外部/内部の論点および機会が存在する分野

- ・利害関係者のニーズ/期待および要求事項

- ・イノベーションの意図

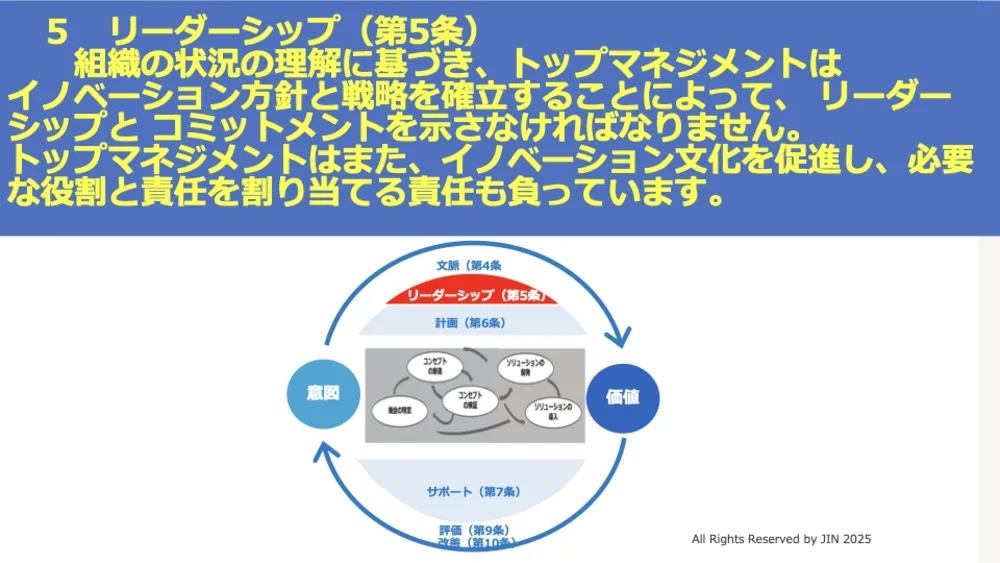

5章「リーダーシップ」

続いて5章「リーダーシップ」について見ていきます。

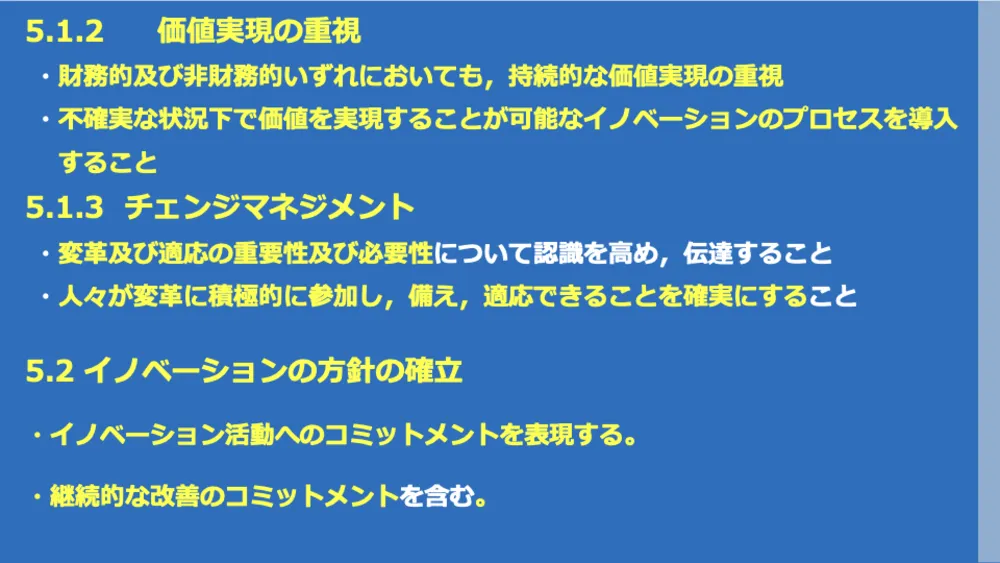

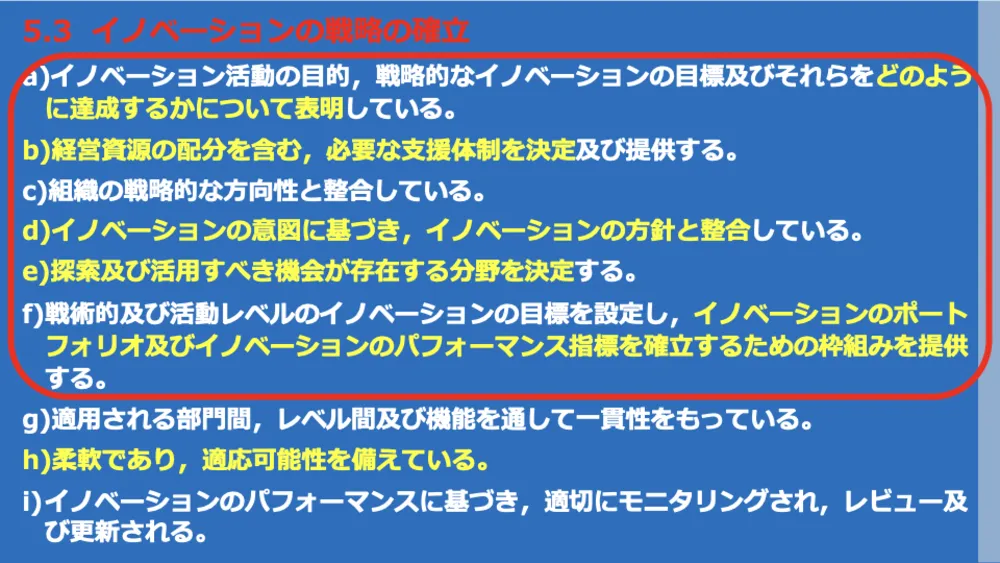

トップマネジメントは組織の状況に基づいてイノベーション方針と戦略を確立することによってリーダーシップとコミットメントを示さなければなりせん。また、トップマネジメントはイノベーション文化を促進し、部下に必要な役割と責任を割り当てることも求められます。

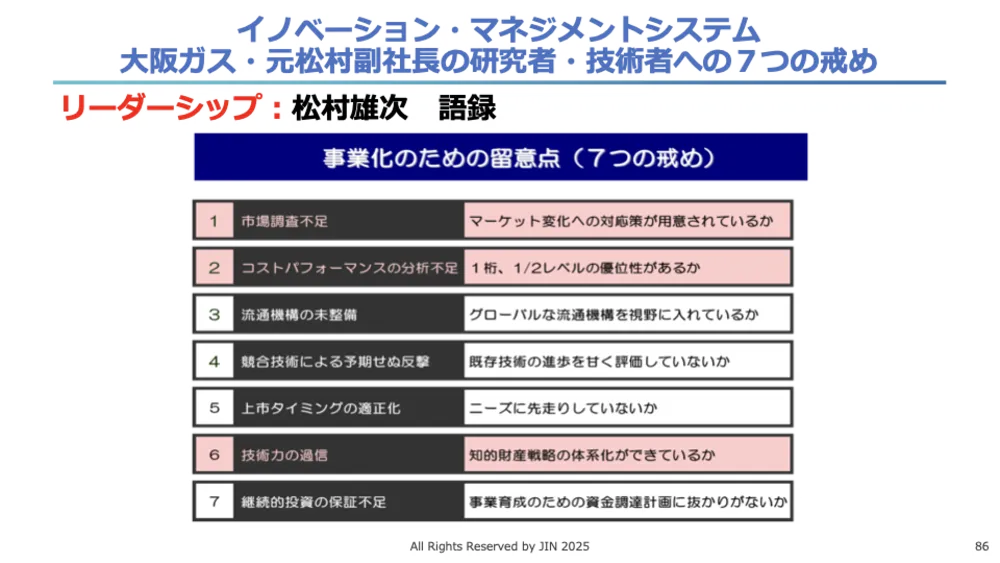

大阪ガスの元松村副社長は、研究者・技術者の7つの戒めを作りました。これはまさに、トップマネジメントによるリーダーシップの好例でしょう。

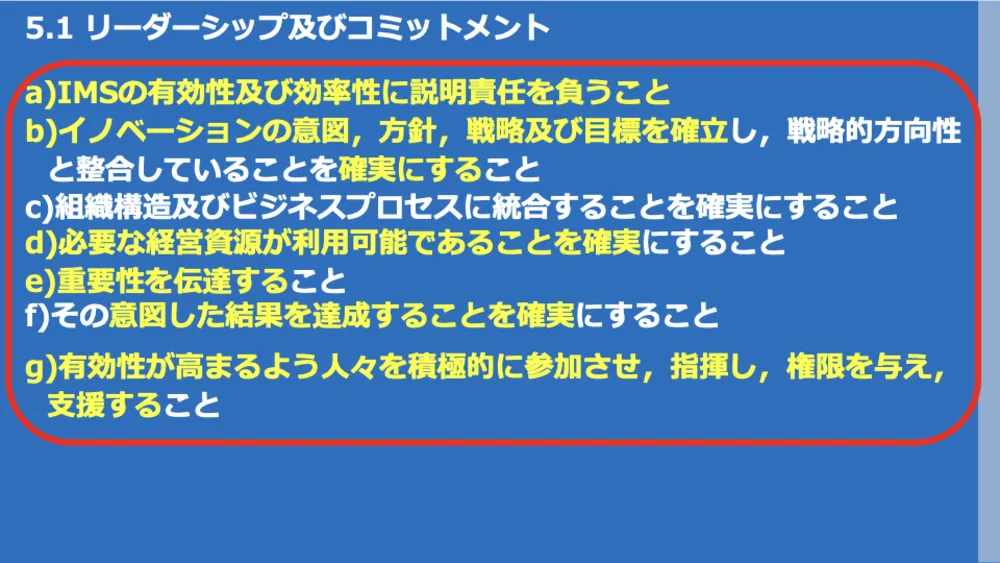

5章にはリーダーがやるべきことも記載されています。

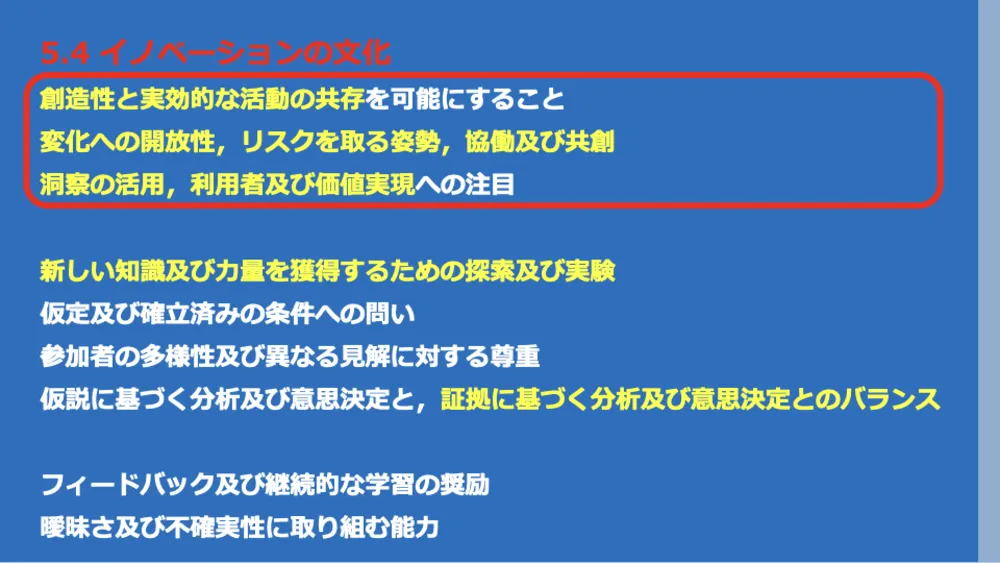

さらに「イノベーションの文化」に関する記載が ISO 56001 で追加されました。例を挙げます。大阪ガスの元尾崎社長は、「プロセスを評価して挑戦する風土をもっと高めたい」とおっしゃっていました。失敗してもチャレンジしたこと自体を賞賛し、失敗を学びにする。このようなイノベーション文化を作ったことで、褒められた若手社員が奮起し、新しいプロジェクトを成功させるという流れが生まれました。

6章「計画」

次に6章の「計画」について

計画は、経営資源を巻き込む人々・責任者・達成時期・結果の評価および結果の保護・価値の実現方法を決定しなければなりません。それに加えて、変更の計画・変更策定が新たに記載されております。

さらに、「ポートフォリオを作りましょう」ということが6章に記載されています。そして組織構造として、イノベーション活動に貢献する独立した組織の重要性を考慮する。つまりイノベーション活動する組織を独立させるということ、その必要性も考慮しましょうということが明記されています。

それから、協働(コラボレーション)の項目も新たに加わりました。内部および外部とのコラボレーションをマネジメントするための手段を確立することも求められます。

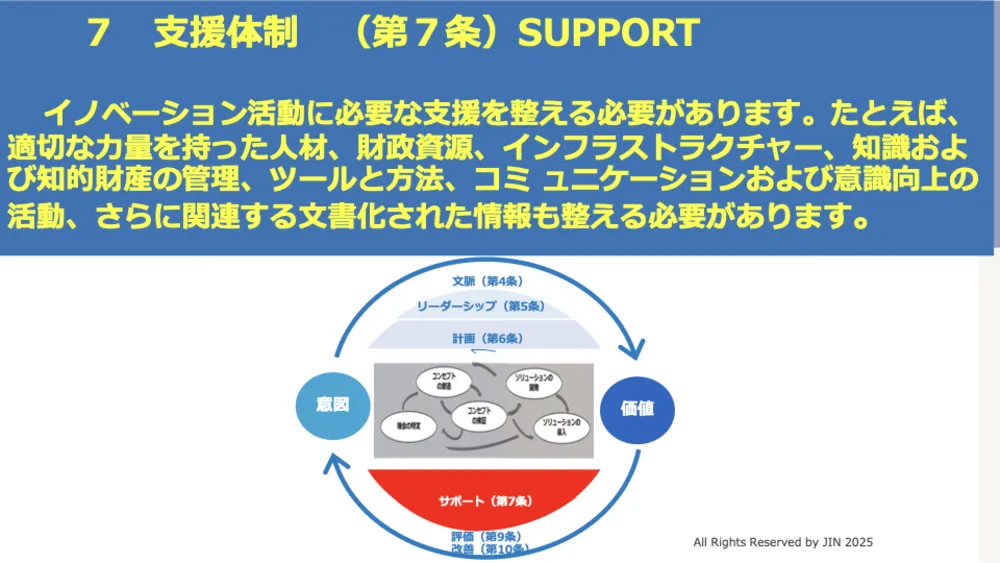

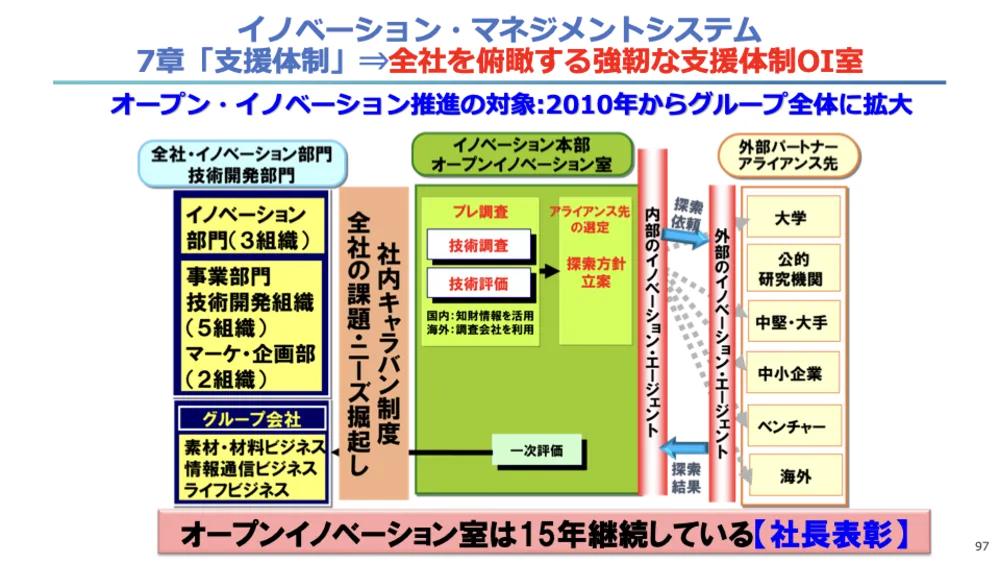

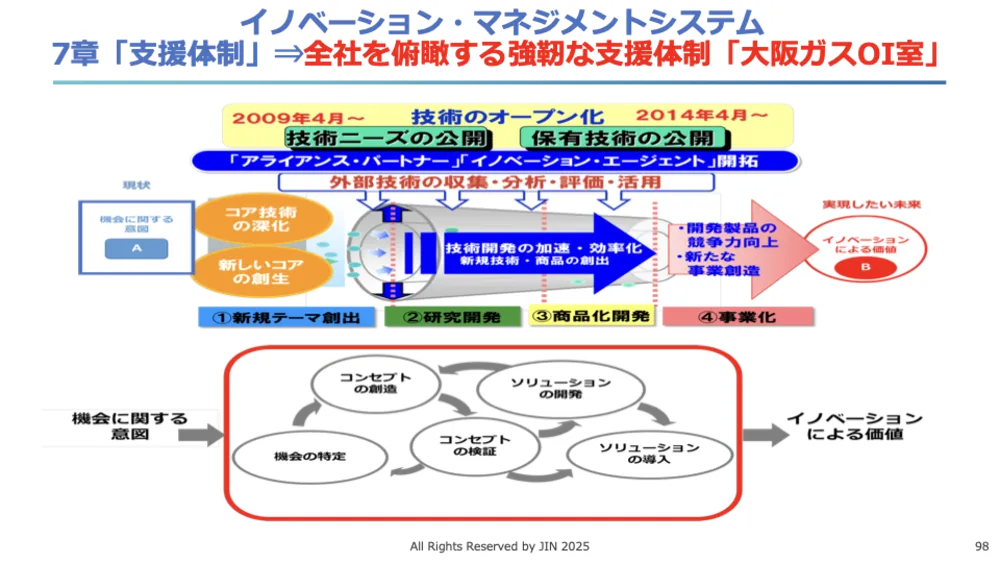

7章「支援体制」

7章の「支援体制」について。

全社を俯瞰する支援体制が重要になります。

事例として、大阪ガスのオープンイノベーション室は、世界最高発電効率を達成するためにイノベーターを支援・加速する取り組みを実施。見事、目標を達成しました。

他にも大阪ガスの医療分野での事例として、新たなバイオ材料の元になる新物質をオープンイノベーション室が見つけてくることにより、世界初の 3HB という画期的なバイオ材料の実用化に成功。天然由来のケトン体を、世界で唯一量産できるようになりました。多様な用途が期待でき、事業化を推進しています。

8章「活動」

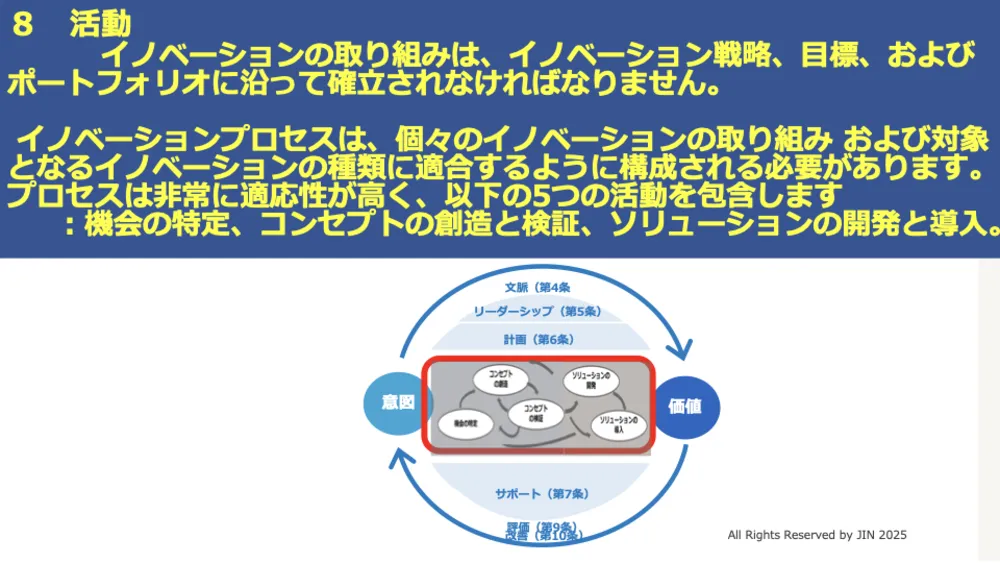

そして8章の「活動」について。

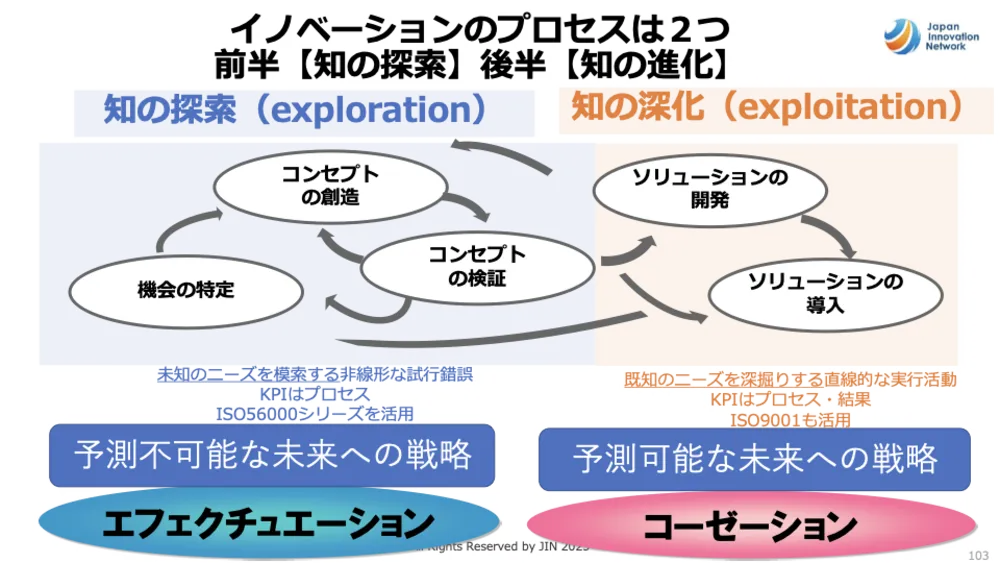

イノベーションプロセスの前半と後半を行ったり来たりする試行錯誤(ピボット)が重要です。

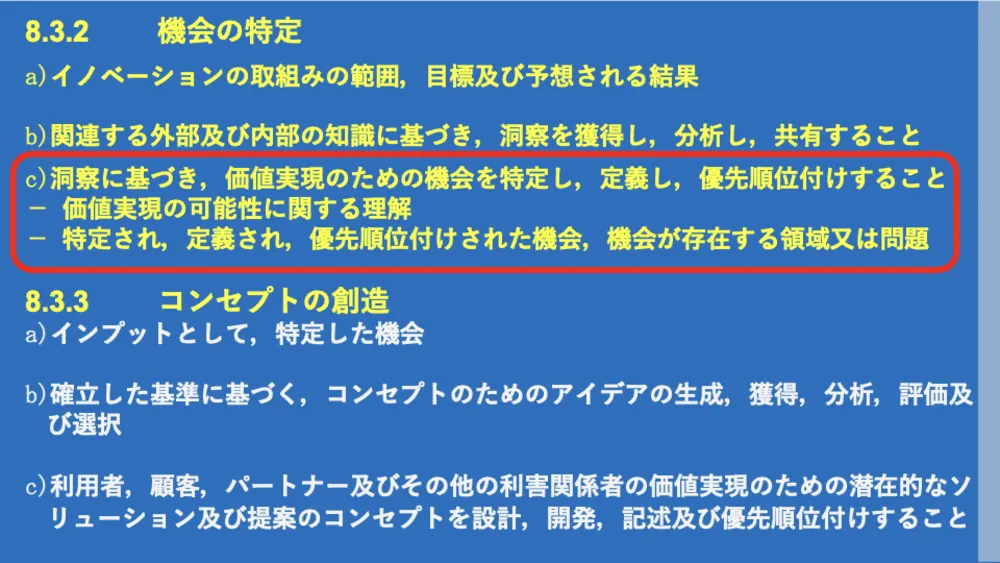

先述のとおり、イノベーションのプロセスは自社独自のものを作ることが求められます。そのためには、洞察に基づき、価値実現のための機会を特定し、定義し、優先順位付けすることが必要です。

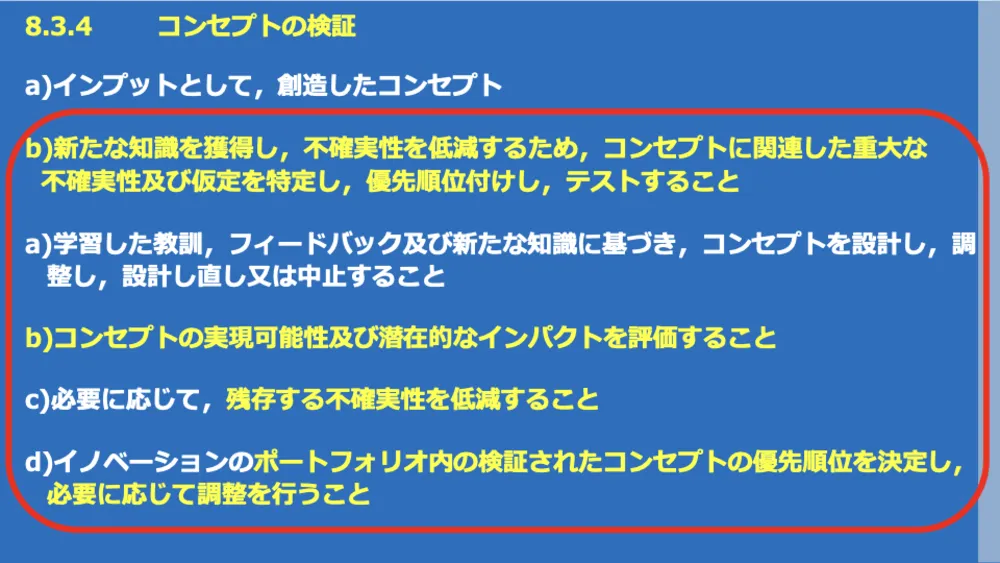

さらにコンセプトを創造し、検証することも重要になります。コンセプトの検証において大切なのは、コンセプトの実現可能性および潜在的なインパクトを評価し、残存する不確実性を低減すること。それからポートフォリオ内の検証されたコンセプトの優先順位を決定し、必要に応じて調整を行うことです。

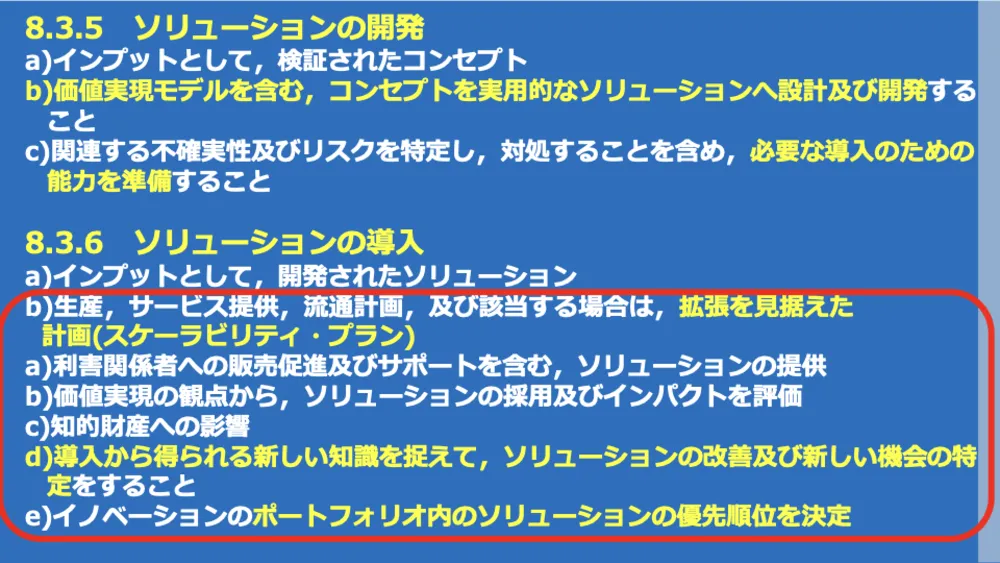

また、8章には「ソリューションの開発」と「ソリューションの導入」についても記載されています。「ソリューションの導入」に関して注目すべきポイントは、拡張を見据えた計画(スケーラビリティプラン)を作りましょうということと、導入から得られる新しい知識によってソリューションの改善および新しい機会の特定をすることです。ソリューションの導入を行う段階で、また新たな機会の特定を行います。

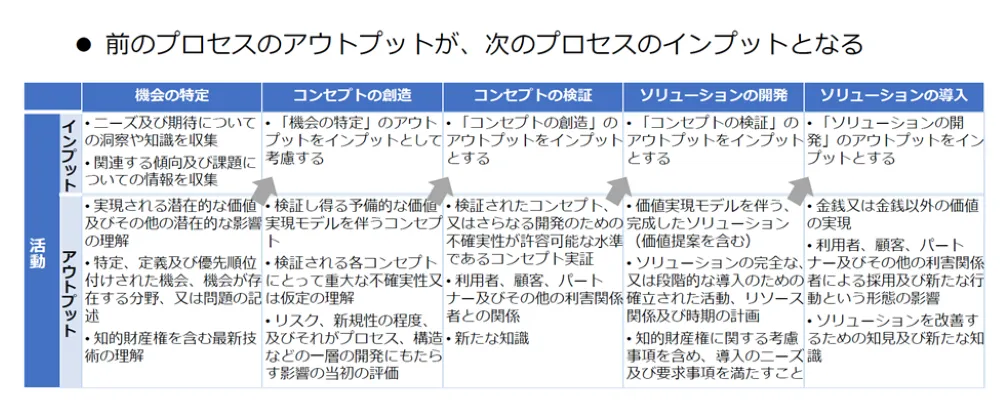

8章イノベーション活動のポイントをまとめたのが上記の画像です。つまり、前のプロセスのアウトプットが次のプロセスのインプットになるということを示しています。

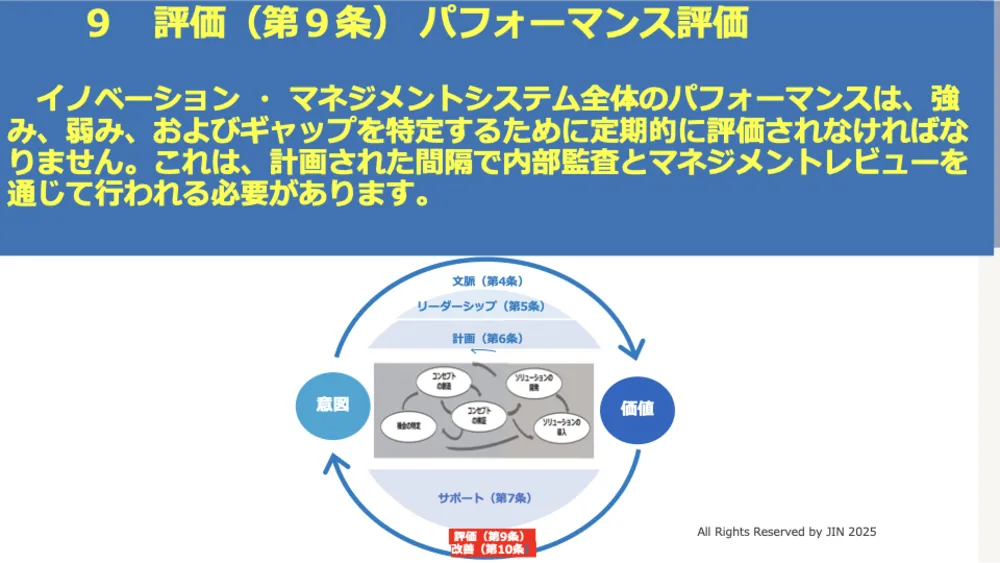

9章「評価(パフォーマンス評価)」

続いて9章の「評価」について。

内部監査のプロセスを作ることの重要性が説かれています。監査プログラムを計画し、確実に実践し維持しなければなりません。また、監査プロセスの客観性および公平性を確保できるよう、監査員を選定・教育することが求められます。

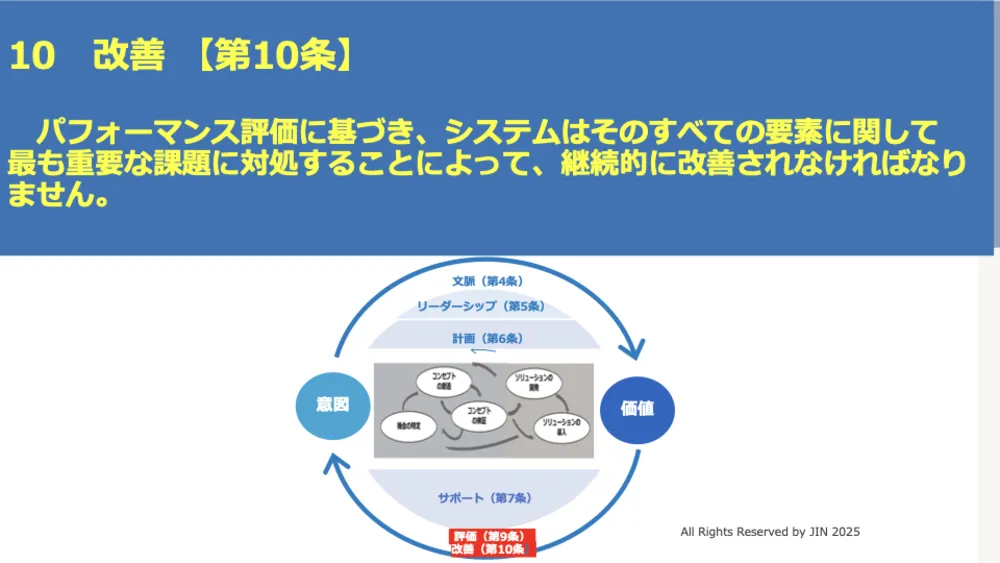

10章「改善」

最後は 10 章の「改善」。

イノベーション・マネジメントシステムを改善するためには、継続的な改善と、不適合および是正の処置が必要です。

どうすればイノベーション・マネジメントシステム(IMS)を構築できるか?

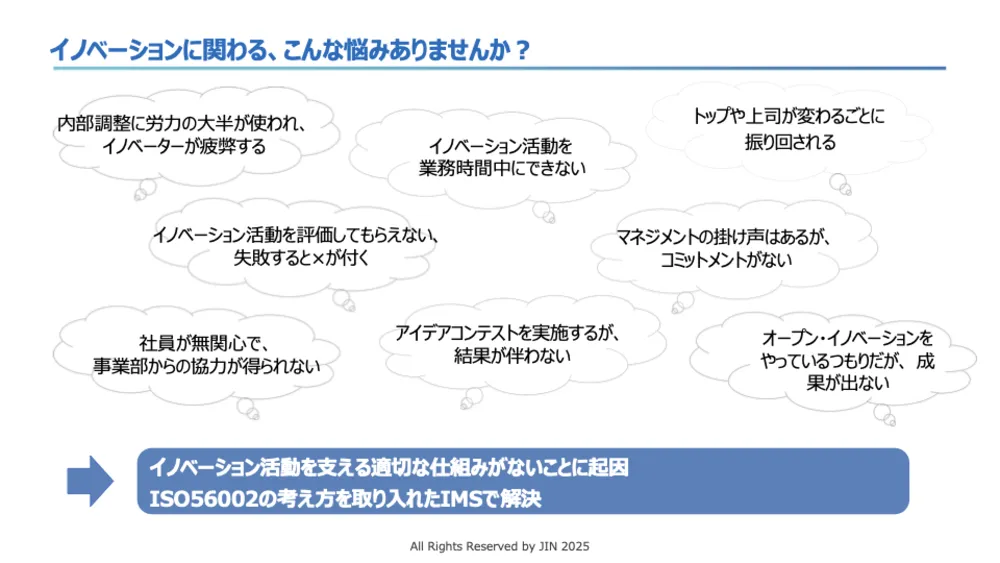

ここまで読んでいただき、「効果的なイノベーション・マネジメントシステムを構築できるのか不安」と感じた方は多いかもしれません。

企業は、継続的なイノベーションを興すための仕組みを必要としています。つまりイノベーションは一度興して終わりではなく、再現性が必要になるのです。

イノベーションはアイデアから始まりますが、何でもいいからアイデアをたくさん出せば良いかというと、その認識は誤っています。イノベーションは素晴らしいアイデアからはじまります。イノベーションを興す、成功するためには「トップダウン」「ボトムアップ」「協創」「パートナーシップ」という4つの視点を持ち、イノベーションのタイプによってやり方を変えることが求められます。タイプ、イノベーションの型によってやり方を変える。加えて「学習すること」「コネクションを作ること」「適切なリーダーシップをとること」も、イノベーションの成功に大きく関わります。

つまり、イノベーションを推し進めるためには、人の動きを見据えた仕組み作りが不可欠なのです。人的要因というのを洞察しながら、それに合った仕組みを作ります。

リーダーはビジョンを示し、それを実現する手順・指針を策定する。そして人々を喚起し動機づけを行う。さらに、ビジョンの実現に必要な仕組みを構築し、時代に応じて改善していくことも求められます。リーダーシップはイノベーションを興すうえで欠かせない要素です。

他に、やる気や情熱を持った人材との連携を深め、具体的な行動につなげていくことも重要です。「協創」の考え方ですね。多様な企業・人材と連携を行うために、 ISO 56001 の内容に準拠したイノベーション・マネジメントシステムを構築・運用する。これにより自社のブランディングができ、パートナーを獲得しやすくなり、オープンイノベーション戦略が進めやすくなります。

松本氏がセミナーでお話しした内容は以上となります。

リンカーズでは、独自のスタートアップ動向調査や、長年培ってきた幅広いネットワークを活かして、貴社が持つ潜在的なニーズや市場の期待を具体化する、イノベーションのお手伝いをいたします。

貴社の事業アイデア創出やイノベーション推進に関する具体的なご相談、

または本記事の内容についてさらに深掘りしたい点がございましたら、以下からお気軽にお問い合わせください。

(ご相談内容によっては、本記事でお話しいただいた松本毅氏も同席でディスカッションさせていただきます)

【関連記事】

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)を解説~ISO56002/56000シリーズ~

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の重要性を解説!ISO 56002に基づく体系的なアプローチや、イノベーション成功のための具体的なプロセスと8つの原則を紹介しています。

講演者紹介

松本 毅 氏

リンカーズ株式会社 Open Innovation Evangelist

(一般社団法人 Japan Innovation Network 常務理事・IMS エバンジェリスト)

【略歴】

1981 年に大阪ガス株式会社入社後、数々の新規事業創出に成功(冷熱利用技術開発、凍結粉砕機開発、受託粉砕ビジネス立ち上げ、薄膜型ガスセンサーの研究開発・事業化)、また技術開発国家プロジェクトの立ち上げにも従事(燃料電池プロジェクト、水素エネルギー製造・貯蔵プロジェクト、 GTL・DME プロジェクトなどの立ち上げ等)その後、技術企画室にて全社技術戦略の企画立案。海外との技術アライアンス戦略などを推進。2002年に人事部に異動後、日本発のMOT(技術経営)スクールを設立し、グループ会社にて教育事業を推進。2008 年 9 月、技術戦略部 オープン・イノベーション担当部長、 2009 年 4 月、初代オープン・イノベーション室長。

2016年4月以降、ナインシグマ・ジャパン ヴァイスプレジデント、ナインシグマ・アジアパシフィック顧問。2019 年 3 月より一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事に就任しIMSエバンジェリストとして活動。大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻 客員教授を兼任。

2020 年 11 月よりリンカーズ株式会社 オープンイノベーション・エバンジェリスト就任。

オープンイノベーションを支援するリンカーズの各種サービス

リンカーズ株式会社は、ものづくり企業向けにイノベーション・オープンイノベーションを支援している会社です。技術パートナー探索やユーザー開拓など、ものづくり企業の様々な課題に対してビジネスマッチングを軸にしたソリューションをご提供しています。またあらゆる技術テーマでのグローバル先端技術調査も承っております。

◆技術パートナーの探索には「 Linkers Sourcing(リンカーズソーシング)」

Linkers Sourcing は、全国の産業コーディネーター・中小企業ネットワークやリンカーズの独自データベースを活用して、貴社の技術課題を解決できる最適な技術パートナーを探索するサービスです。ものづくり業界の皆様が抱える、共同研究・共同開発、試作設計、プロセス改善、生産委託・量産委託、事業連携など様々なお悩みを、スピーディに解決へと導きます。

◆技術の販路開拓/ユーザー開拓には「 Linkers Marketing(リンカーズマーケティング)」

Linkers Marketing は、貴社の技術・製品・サービスを、弊社独自の企業ネットワークに向けて紹介し、関心を持っていただいた企業様との面談機会を提供するサービスです。面談に至らなかった企業についても、フィードバックコメントが可視化されることにより、今後の営業・マーケティング活動の改善に繋げていただけます。

◆技術情報の収集には「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」

Linkers Research は、貴社の業務目的に合わせたグローバル先端技術調査サービスです。各分野の専門家、構築したリサーチャネットワーク、独自技術データベースを活用することで先端技術を「広く」かつ「深く」調査することが可能です。研究・技術パートナー探し、新規事業検討や R&D のテーマ検討のための技術ベンチマーク調査、出資先や提携先検討のための有力企業発掘など様々な目的でご利用いただけます。

オープンイノベーションの推進についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まだ方向性が決まっていない」

「今は情報収集段階で、将来的には検討したい」

など、具体的な相談でなくても構いません。

リンカーズが皆さまのお悩みや課題を伺い、今後の進め方を具体化するご支援をさせていただきます。

リンカーズはものづくり企業の方向けにさまざまな Web セミナーを開催しています。

最新のセミナー情報やセミナーのレポート記事など、お役立ち情報を公式 Facebookでご案内しています。ぜひフォローをお願いします。