- 配信日:2022.11.01

- 更新日:2024.08.06

オープンイノベーション Open with Linkers

イノベーション事例~ハウス食品の取り組みを徹底解説

この記事は、リンカーズ株式会社が主催した Web セミナー「~ ハウス食品 から学ぶ ~ オープンイノベーション徹底解剖」のお話を編集したものです。

ウェビナーでは、ハウス食品グループ本社株式会社 研究開発本部 イノベーション企画部 グループ長の上野 正一 様に「ハウス食品グループ R & D の新価値創出に向けた取り組み」というテーマでお話しいただきました。

イノベーションに興味のある方は、ぜひご覧ください。

食品業界の動向

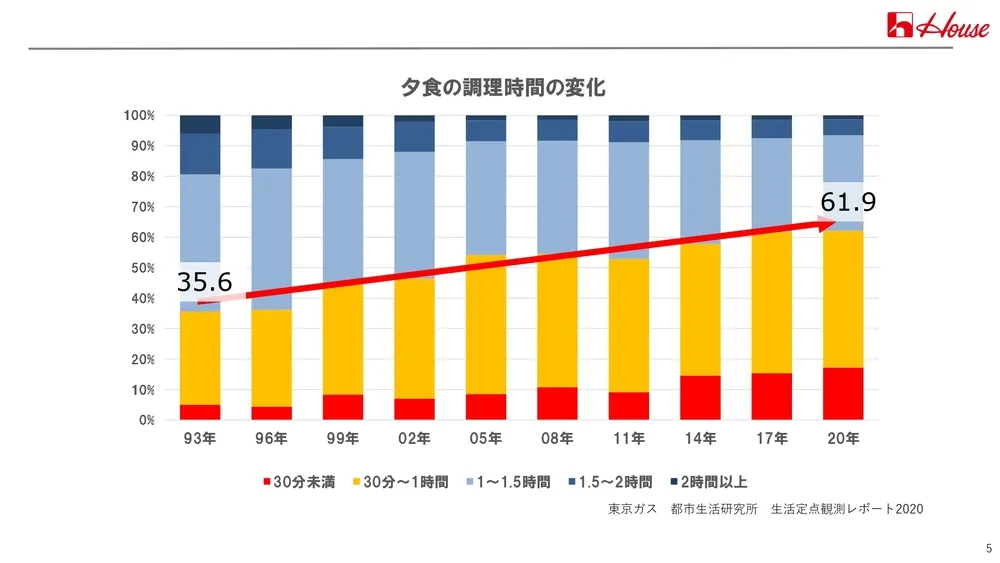

夕食の調理時間が1時間未満だった人の割合は、1993 年では 35.6 % だったのが、 2020 年には 61.9 % と倍近く増えています。つまり、人々の夕食の調理時間が短くなってきているということです。

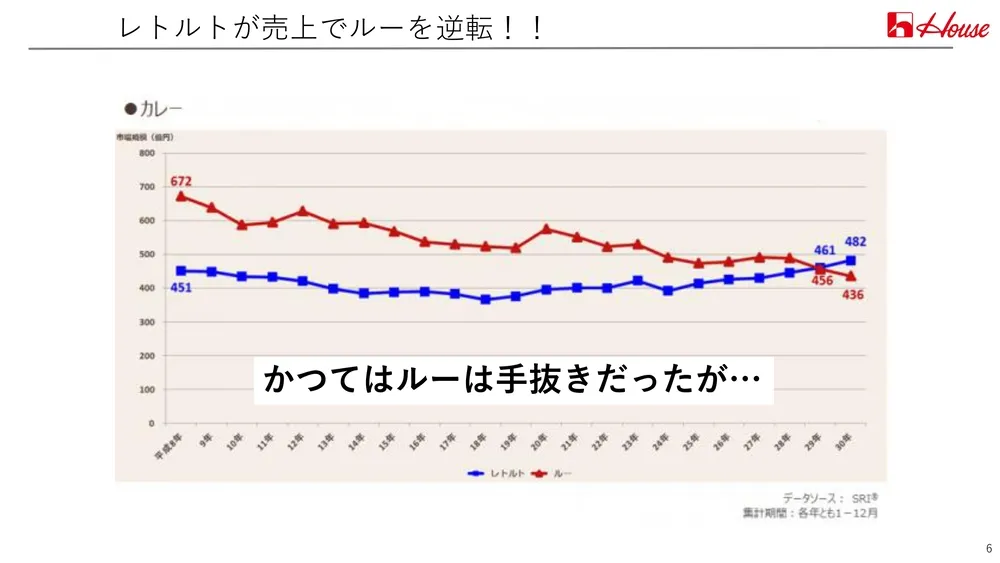

画像のグラフは赤がルーカレー、青がレトルトカレーの売上推移です。ルーカレーの売上は平成8年ごろからどんどん下がってきており、平成 30 年にはレトルトカレーの売上がルーカレーを追い越しました。

最近はルーカレーを使ってカレーを作ることさえも面倒に感じる人が増えているようで、調理時間も減少し、加工食品を使って調理をする機会自体も減ってきていることが伺えます。

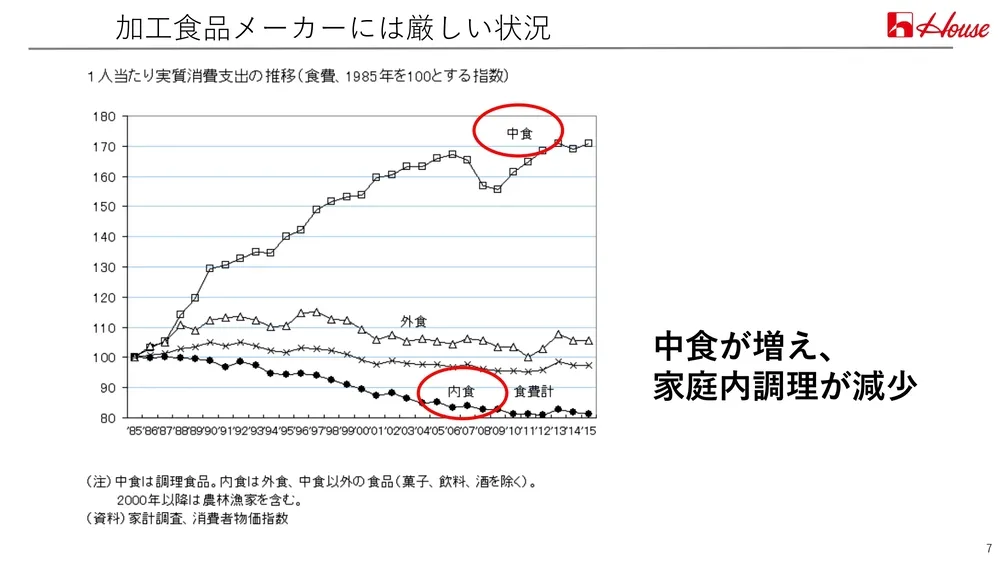

家庭内調理の機会が減っている一方で「中食(なかしょく:惣菜やお弁当など)」の売上が増えてきています。

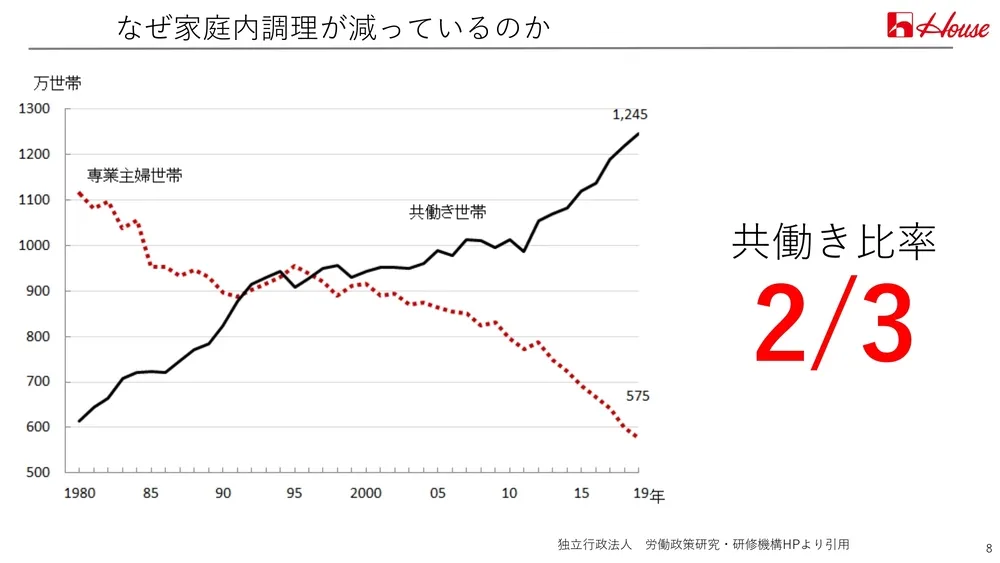

なぜ家庭内調理の機会が減っているかというと、その一因には共働き家庭の増加が影響していると考えられます。

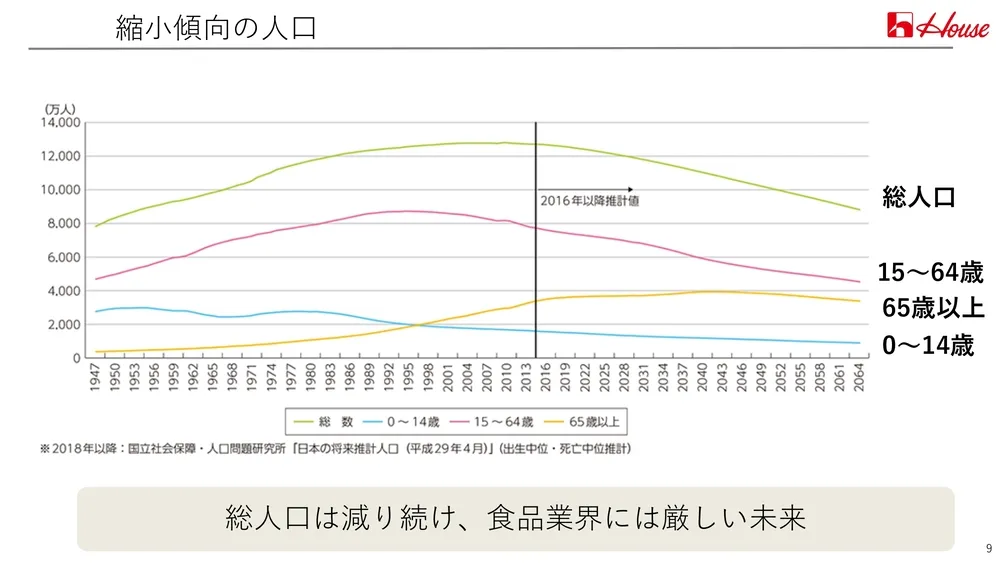

1980 年代は専業主婦の割合が多かったのですが、昨今は2/3 が共働き世帯となってきています。また日本の人口減少も背景にあるでしょう。食品業界にとって厳しい状況であるといえます。

EC サイトが食品業界に及ぼす影響

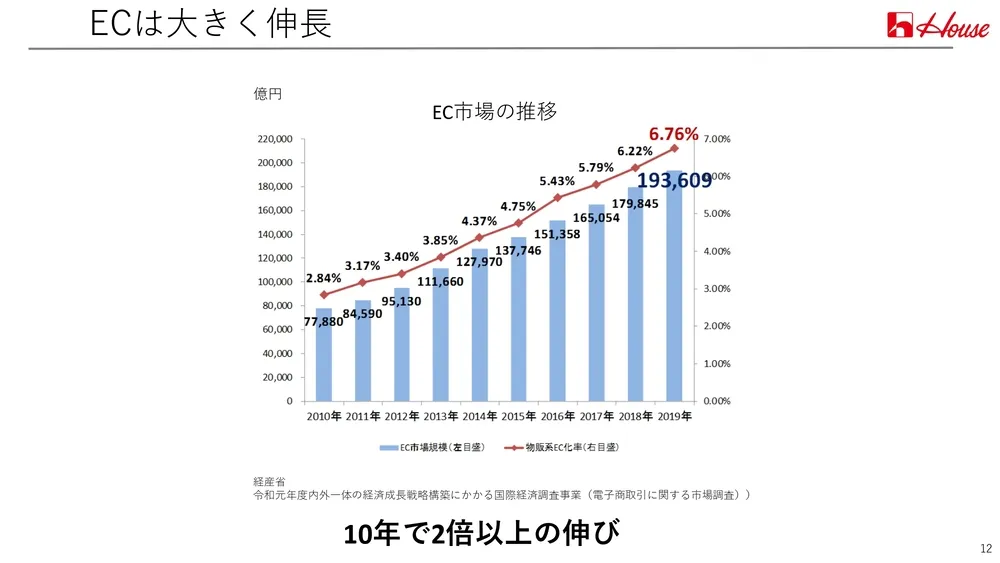

ここ 10 年で EC サイトの市場規模は2倍以上に拡大しました。EC サイトの市場拡大は、スーパーマーケットの今後に関わります。

2017 年に 米国のEC企業がスーパーを買収したニュースがありました。これにより ECサイトで野菜などのスーパーの商品が買えるようになってきています。今後は生鮮食品もECサイトで買う時代になるかもしれません。

日本国内でも その動きは進んでおり、今後スーパーは倉庫になってしまう日が来るかもしれません。

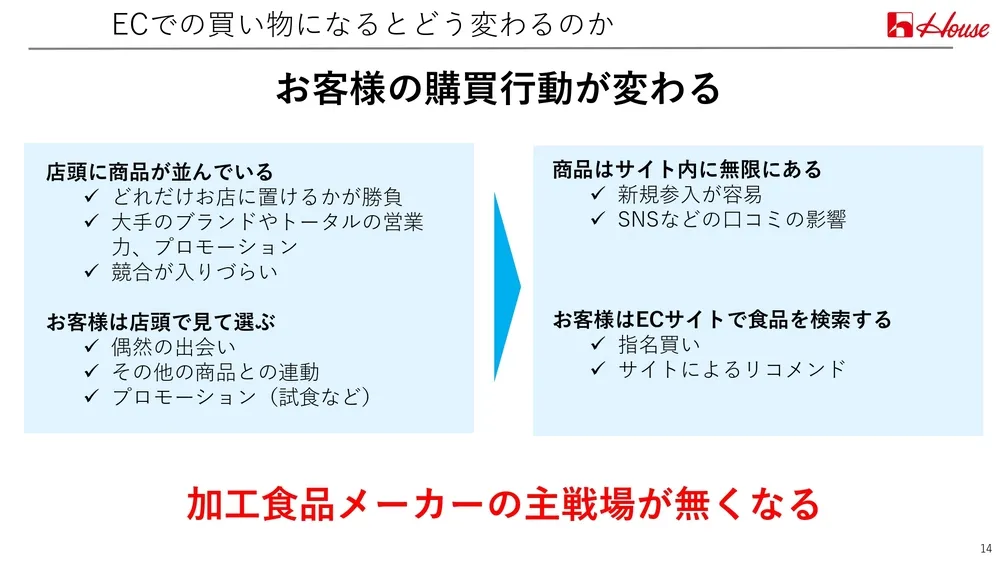

EC サイトでの買い物が主流になると、さまざまな変化が生まれます。

例えば、お客様の購買行動の変化です。スーパーでは店頭に商品が並んでいて、お客様は並んでいる商品を見て何を買うか決めます。このような購買行動において食品メーカーは以下の点を重視します。

- ・商品をどれだけお店に置けるか

- ・大手のブランド力や営業力、プロモーション戦略

これらの要素をそろえることで、競合他社が参入しにくい状態を作り出しています。

また、お客様が店頭で買うつもりのなかったものを偶然見つけて購入したり、試食などのプロモーションによって購買を決定したりすることも重要です。

しかし EC サイトの場合、サイト上に商品を無限におくことができます。さらに、お客様は商品名で検索して買うものを探すため指名買いが増え、さらに EC サイトがどのような商品をお客様にリコメンドするかによっても売上が変わります。

EC サイト上で商品を売るのであれば参入障壁が低く、 SNS などの口コミによって売上が一気に伸びることなどもあるでしょう。このような EC サイトの台頭によるお客様の購買行動の変化は、加工食品メーカーの主戦場であるスーパーの消失につながるのではないかと考えています。

EC サイトの今後の動向

EC サイト上での販売が加速すると、サイトにお客様の購買データがたまっていきます。そのデータを分析することでどんなお客様が何を買うかが分かってくるでしょう。その分析結果を元にメーカーに作成を依頼する商品を決め、 EC サイトのオリジナルブランドとしてサイト内で販売するという流れができると予想されます。

あるいは、メーカーに頼らず工場に直接依頼することも可能でしょう。その結果「食品メーカーがいらない時代」がくるかもしれないという危機感を私たちは抱いています。

食品業界の2つの方向性

今後の食品業界の将来性として、私たちは主に次の2つの選択肢があると考えています。

- ・海外市場への進出

- ・新規事業の創出

海外への展開としては、特にアジアを中心とした新興国に、これまで日本の食品企業が培ってきたビジネスモデルが通用すると予想しています。

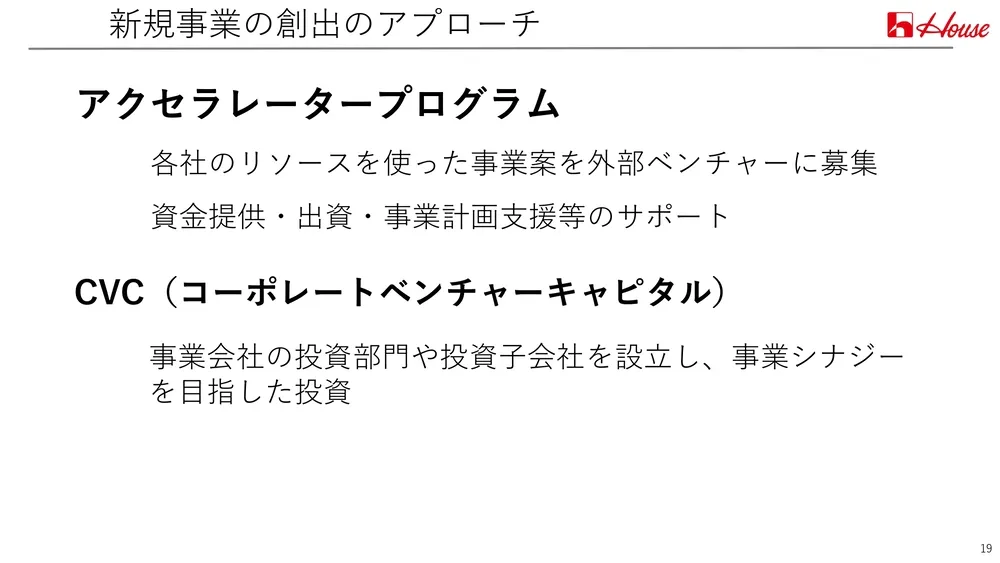

新規事業については、さまざまなアプローチがあると思います。

具体的には、外部のベンチャーに事業案を募集する「アクセラレータープログラム」や事業シナジーを目指した投資を行う「 CVC (コーポレートベンチャーキャピタル)」などが増えてきております。

各社とも新規事業をやるには自社の力だけでは厳しい部分があるため、共創(オープンイノベーション)を重視している状況です。

ハウス食品グループの紹介

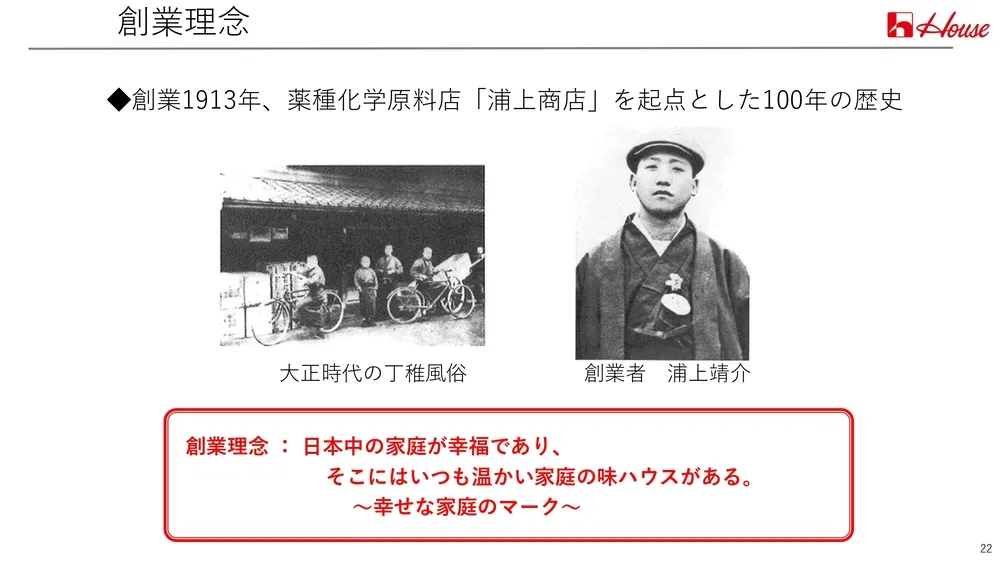

ハウス食品の創業は 1913 年にまでさかのぼります。元々は薬の原料を作る会社でした。

創業理念は「日本中の家庭が幸福であり、そこにはいつも温かい家庭の味ハウスがある。」ということで「家庭」という考え方を大切にしてきました。

現在の理念は「食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパートナーをめざします。」ということで、食を通してお客様の生活に寄り添っていきたいという考えで活動しています。

ハウス食品グループの事業内容

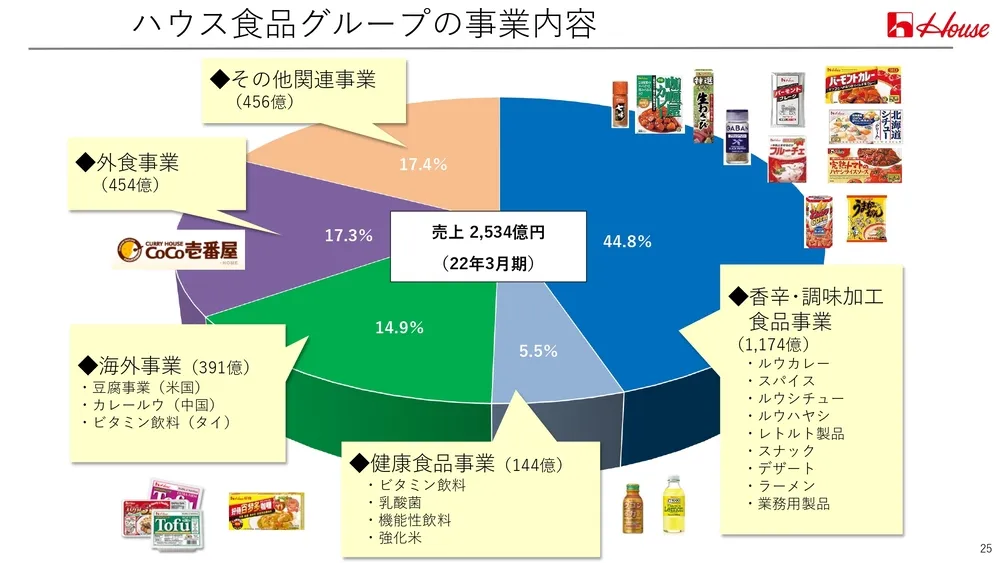

ハウス食品グループ全体の売上のうち、約 45 % はハウス食品が元々保有していたカレールーや香辛料など家庭用の食品事業が占めています。

5.5% が健康食品事業、約 15 % が海外事業、約 17 % が外食事業で、グループ全体で約 2,500 億円 ほどの売上を出しています。

ハウス食品グループのグローバル展開

ハウス食品グループは北米とアジアを中心に海外事業を展開しています。

アメリカでは主に豆腐を販売しており、トップシェアを誇っています。健康ブームがきっかけで一般化し、現在はかなり需要が伸びてきています。

また中国では日本と同じようにカレーの販売を行っています。中国での展開は非常に時間がかかり、十数年かけてようやくスーパーにカレールーが商品として並ぶようになりました。食文化の変化には長い時間がかかります。

中国でのカレー事業を展開するために、当時から資本関係のあった CoCo 壱番屋を活用してメニューの認知度を高め、そのメニューを家庭でも味わってもらうという形で展開しました。

さらにタイでは健康志向が高まっているため『C-vitt』というビタミン飲料を展開しています。

ハウス食品の R & D ( Research & Development )

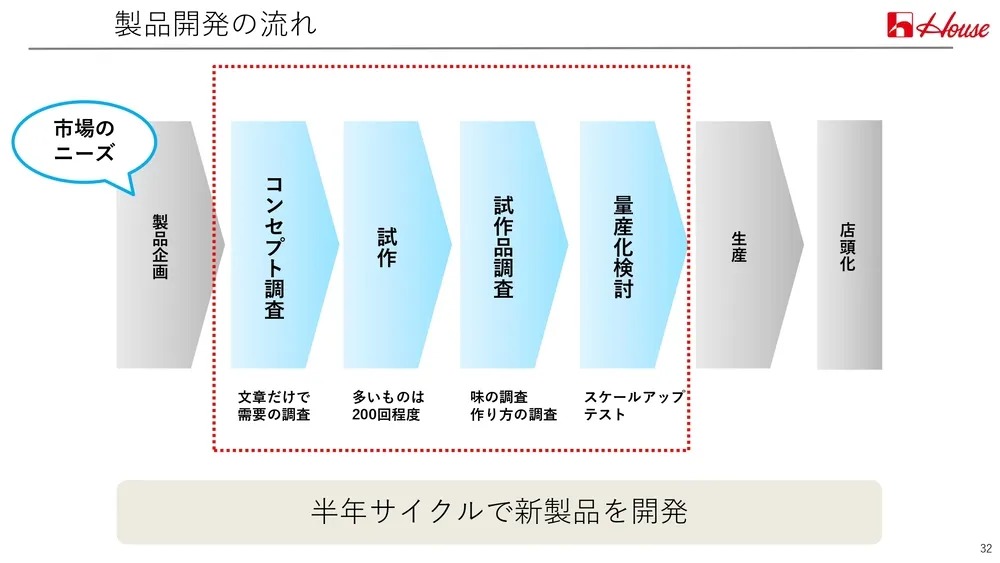

製品開発の流れ

一般的な製品開発の流れとしては、市場のニーズを本社の企画部門が捉え、研究所などと一緒にコンセプト調査を行うことから始めます。商品化ができそうであれば試作の段階に移り、良いものができたらお客様調査で商品の味や作り方を確認し、量産化を検討します。

このコンセプト調査から量産化検討までの作業が研究所の担当です。

お客様調査では、お客様を 60 〜 100 人ほど集めて評価をしてもらい、一定以上の点数を獲得した場合、販売に踏み切ります。

仮に、お客様の評価が高いおいしいものが出来上がったとしても、売れるかどうかは別の話。お客様は銘柄で商品を買うのではなく、メニューを決めて、そのメニューに必要な商品を値段やパッケージなどを見ながら購入します。つまり、スーパーなどの商品棚に並ばなければ、おいしい商品ができてもお客様に買ってもらえません。商品売り場に並べてもらうための戦略も非常に重要です。

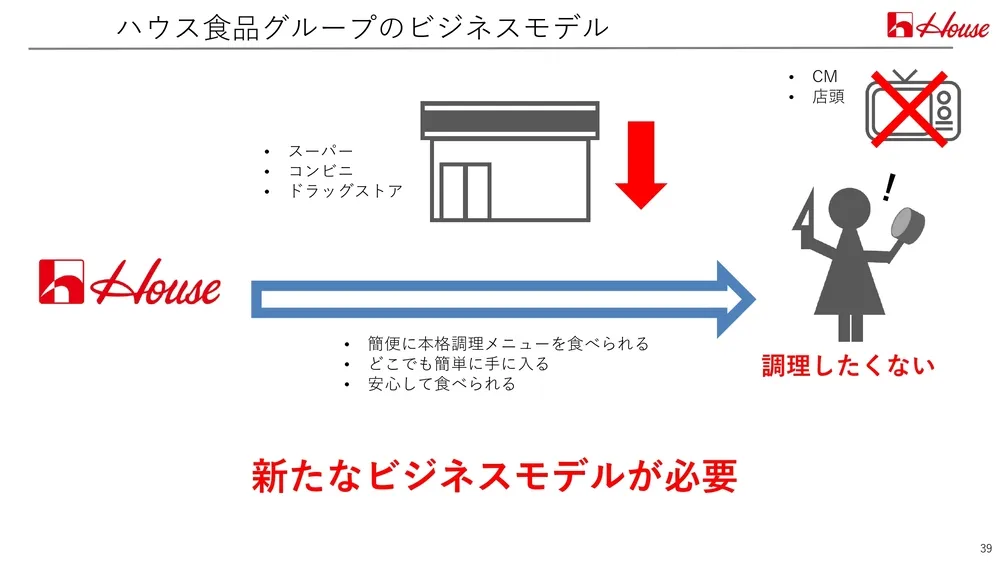

ハウス食品グループのこれまでのビジネスモデル

ハウス食品は、手軽に調理したい主婦の方をターゲットにして、簡単に本格的なメニューが食べられる商品がどこででも手に入ることを価値として提供してきました。

また店頭やテレビコマーシャルで告知することで、できるだけ多くの人に商品のことを知ってもらい、たくさんの人に買ってもらうという典型的なマスマーケティングのモデルでした。

しかし、昨今は調理したいと考える人が減ってきており、さらにテレビを見る人の数も減ってきています。その結果、これまでのビジネスモデルでは厳しくなってきているため、新しいビジネスモデルが必要だと考えています。