- 配信日:2025.05.09

- 更新日:2025.09.26

オープンイノベーション Open with Linkers

生体センシング2025:最新技術12選

過去リンカーズのセミナーでご紹介した注目の生体センシング技術まとめ

以下は、過去リンカーズの生体センシングに関するセミナーでご紹介した技術をまとめたものです。興味のある方はこちらもご覧ください。

●生体センシング技術によって見える化されたデータの活用事例

○ウェルネス向上技術の事例

○遠隔医療・個別化ケア技術の事例

○疾患早期発見・予防技術の事例

●「変わる未来」を実現する生体センシング技術事例

○究極のパーソナライズ技術

○体内への挑戦〜飲むセンサー技術〜

○究極環境での挑戦〜宇宙での活用〜

●生体センシング × AI 技術を活用したデバイスの主な分類

○循環器系疾患における生体センシング技術

○悪性腫瘍(ガン)における生体センシング技術

○代謝疾患における生体センシング技術

○脳神経・感情における生体センシング技術

○フェムテックにおける生体センシング技術

●2030 年に向けた生体センシング技術:ヘルスケア編

○間質液から低侵襲的に血糖値を算出する技術

○遠隔医療を実現する組織・臓器に関する技術

○脳情報より個々の健康を向上させるインターフェース技術

●2030 年に向けた生体センシング技術:モビリティー編

○Wi-Fiと光フォトニクスを活用した低コストの車載センサー

○AI とカメラ技術を活用した運転者の疲労監視システム

○生理的信号を解析する機械学習技術

生体センシング技術によって見える化されたデータの活用事例

生体センシング技術で見える化されたデータが私たちの日常でどのように活用されているのかを、具体的な技術事例とともにお伝えします。

ウェルネス向上技術の事例

まずは日々のウェルネス向上というテーマの技術事例を紹介します。

画像左側は Neuranics Ltd. というイギリスの企業の事例です。この企業は、 TMR (トンネル磁気抵抗)という量子技術で筋肉の活動を測定し、筋肉の収縮時に生じる微弱な磁場を計測する磁気筋電図センサーを開発しました。現在、製品検証の段階まできています。

従来、筋肉の活動は電気信号を使った筋電図というものを使って測定していました。しかし、この企業は磁場を使うことによって、衣服の上からでも筋肉の動きを検知することが可能な技術を開発したのです。使用例として、薄い服の上から心臓の動きを測定することが挙げられます。

このような技術は将来的に、慢性的な運動障害のある方の運動モニタリングをより自然に行うことにも使われていくことでしょう。

画像右側は、韓国の企業である Yulsi Communications Co., Ltd. の事例です。この企業は AI 搭載の枕を開発しました。ユーザーのいびきを検知すると、枕に内蔵されたエアバッグが膨らんで気道を自然な状態に整え、いびきを緩和するという製品です。 IoT 機器との連携も可能で、個人の睡眠データを基により快適な睡眠環境を提供するソリューションとなっています。

次に紹介する2つの技術は、特に介護をされている方の尊厳やウェルネスなどに深く配慮したアプローチを行っているものです。

画像左側、華南理工大学( South China University of Technology )の研究チームが、排便予測システムを開発しました。これは電子聴診器で収集した腸の音(腸音)を AI で分析し、排便のタイミングを予測するというシステムです。排便のタイミングを事前に知ることは、介護される本人の尊厳を守ることでもありますし、介護者の負担を軽減することにも直結します。まだ研究開発段階ではありますが、 90 % 以上という高い精度で予測することが可能で、今後実用化が期待されています。

画像右側、アメリカの Bruin Biometrics, LLC が提供しているのは、『 Provizio SEM Scanner 』という製品です。痛みを伴う褥瘡(じょくそう)、いわゆる床ずれの早期発見を目的とした手持ちタイプの皮膚スキャナーで、皮膚の下の水分量を測定することで見た目にはわからない皮膚組織の損傷の兆候を、平均で約5日早く検出することが可能となります。これにより医療従事者が迅速に予防措置を講じることができ、患者の QOL を大きく向上させることが可能です。

遠隔医療・個別化ケア技術の事例

次のテーマは、遠隔医療・個別化ケアに関わる技術です。特に患者自身での管理が難しく、つらい思いをすることが多い慢性疾患の管理に注目した技術を選びました。

画像左側、アメリカの EnLiSense LLC は、汗で健康状態を測定するパッチ型モニタリングシステム『 IBD AWARE 』を開発しました。これは、 IBD と呼ばれる炎症性腸疾患の患者向けに、汗に含まれる炎症マーカーをリアルタイムで検出するというものです。通常、 IBD の患者は血液検査や内視鏡で症状の具合を見ていくことになります。一方、『 IBD AWARE 』を使うと体に張り付けたパッチで非侵襲的かつ継続的にモニタリングが可能です。患者の負担を大幅に軽減することができます。

画像右側、シンガポールの企業である Aevice Health Pte Ltd は『 AeviceMD 』というスマート聴診器を開発しました。胸に貼るタイプの聴診器で、例えば喘息などの慢性呼吸器疾患を持つ患者の心音や呼吸音をリアルタイムでモニタリングし、 AI で症状悪化の兆候を検知することができます。症状悪化の兆候を検知すると、患者本人や主治医に通知が届くため、発作を未然に防ぐことが可能です。『 AeviceMD 』を使えば、自宅にいながら最適な治療計画を立てることができるでしょう。

こちらの画像では、遠隔医療・個別化ケアに関する技術の中から、日常生活に積極的に介入していくことで疾病の悪化を予防することを目指すものを選びました。

左側はスイスの Magnes AG という企業が開発した、歩行分析用のスマートシューズ『 NUSHU 』です。『 NUSHU 』は、靴に内蔵された IMU (慣性計測ユニット)というセンサーで歩行データをリアルタイムに分析し、もし改善すべき点があったら足への振動でフィードバックするという製品になっています。例えば、脳卒中後のリハビリや、高齢者の転倒防止など、日々の歩行に介入することで正しい歩行習慣を身につけることをサポートしてくれます。

右側、韓国の Mvitro Co., Ltd. は『 ORTIV 』という血糖値測定のデバイスを開発しました。従来、血糖値を測定するには体に針を刺して血液を採取する必要がありました。しかし『 ORTIV 』は、針ではなくレーザーを使ってごく微量の血液を採取して測定するため、ほとんど痛みを感じることがありません。日々の測定に伴う痛みや、針を使うことによる感染リスクなどを大幅に軽減し、血糖値の管理がより簡便になるよう支援していくデバイスとなっています。

疾患早期発見・予防技術の事例

ここでは、患者の症状や疾患の早期発見・予防を目的とした技術を紹介していきます。特に自覚症状が現れる前に病気の兆候を捉える最先端の技術を選びました。

画像左側、イギリスの Owlstone Medical Ltd という企業は、『 Breath Biopsy VOC Atlas 』というプラットフォームを開発しました。呼気に含まれる VOC ( Volatile Organic Compounds )といわれる揮発性有機化合物を分析して、その中からがんや呼吸器疾患、肝臓の疾患などの特有なパターンを見つけ出すという技術です。呼気を使って分析することで患者に全く負担をかけることなく、様々な病気のリスクを早期にスクリーニング可能となります。

画像右側、フランスの Impeto Medical SAS という企業は、手足の汗腺の機能を調べることで糖尿病などに伴う神経障害のリスクを検出するシステム『 SUDOSCAN 』を開発しました。糖尿病による神経障害で、例えば足の感覚が鈍くなり、足にできた小さな傷に気づかないまま放置したことで重篤な状態に至るということも少なくありません。『 SUDOSCAN 』は、そういった自覚症状のない初期段階の神経障害をわずか3分で客観的に評価できます。病気や怪我の重症化を防ぐ、極めて重要な技術です。『 SUDOSCAN 』は、同じフランスの Withings という企業が提供しているスマート体重計にも搭載されています。

ここまで紹介してきたのは、命に関わるような病気の管理や予防に焦点を当てて開発された技術やデバイスでした。しかし、私たちにとっての健康は命に関わる物事だけではなく、日々不便に感じていることや、人に相談しづらいデリケートな悩みなどもあります。こういった「健康に関する日常の悩み」を解決することで、生活の質を向上させることに着目した技術も紹介します。

画像左側は、アメリカの 123 See, Inc. が開発した視力ケア技術です。アメリカは日本と違い、眼鏡やコンタクトレンズを購入するにも眼科医の処方箋が必須となります。この処方箋をもらうためにかかる時間や費用の負担が大きな課題となっておりました。この課題を解決するために、123 See, Inc. は『 Eyebot 』というデバイスを開発しました。『 Eyebot 』はショッピングモールなどに設置できるキオスク型、つまり無人の端末です。ユーザーが『 Eyebot 』を 90 秒間覗き込むだけで AI が自動で視力検査を行い、緑内障など 20 種類の病気をスクリーニングしてくれます。その検査結果を遠隔地にいる医師がレビューし、問題がなければオンラインでコンタクトの処方箋を発行する。このようなサービスを実現するためのデバイスとなっています。

画像右側、香港の HairCoSys Limited という企業は、薄毛や脱毛症などの悩みに寄り添うヘアブラシ『 CombAI 』を開発しました。薄毛や脱毛は非常にデリケートな問題であり、他人に相談しづらいと感じる人が大勢います。そこで開発されたのが『 CombAI 』です。一見すると普通のヘアブラシなのですが、ブラシに高解像度のカメラと AI が搭載されていて、髪をとかすだけで髪の本数や太さ、脱毛の兆候、頭皮の状態などを分析してくれます。結果はレポートとしてユーザーにフィードバックされるので、これまでは専門のクリニックでしかできなかった分析を、自分自身でプライバシーに配慮しながらできるのが特徴です。

現代社会においては、体の健康だけでなく心の健康を守ることも非常に重要です。そのための技術を2つ紹介します。

画像左側、アメリカの Canary Speech LLC という企業は、人の声をバイオマーカーとして活用する技術を開発しました。話し声のトーンやリズム、言葉の選び方などを AI が分析します。うつ病や不安、認知機能の低下といったメンタルヘルスを評価することが可能となる技術です。ごく自然な会話の中から健康状態をスクリーニングできます。

画像右側は、同じくアメリカの Happy Health, Inc. という企業が開発した『 Happy Ring 』の事例です。指輪型のデバイスで、心の状態を測定することに特化しています。緊張している状態のことを「手に汗握る」と表現しますが、この言葉のとおり、人間は強い緊張やストレスを感じると、自律神経の働きによって皮膚の汗の量が変わる(増える)のです。『 Happy Ring 』は微細な発汗反応を測定し、緊張、ストレス、感情などを評価します。ユーザーの気分や感情の波をリアルタイムかつ客観的に、そして日常生活の中で測ることができるデバイスです。

声のトーンや汗の量など、これまではなかなか数値化できないものを測定し、ビッグデータと照らし合わせながら解析していく。そのようなことが、膨大なデータの蓄積によって可能となってきている印象を受けます。現在はメンタルヘルスケアなどに応用されていますが、その先の段階として、蓄積したデータをもとにした新薬の開発なども見据えているのではないかと思われます。

「変わる未来」を実現する生体センシング技術事例

ここからは「変わる未来」と題して、ここまでに紹介した技術が進化した先である AI との融合、さらには体内や宇宙といった新たな場所・フロンティアへの挑戦に関わる技術を紹介していきます。

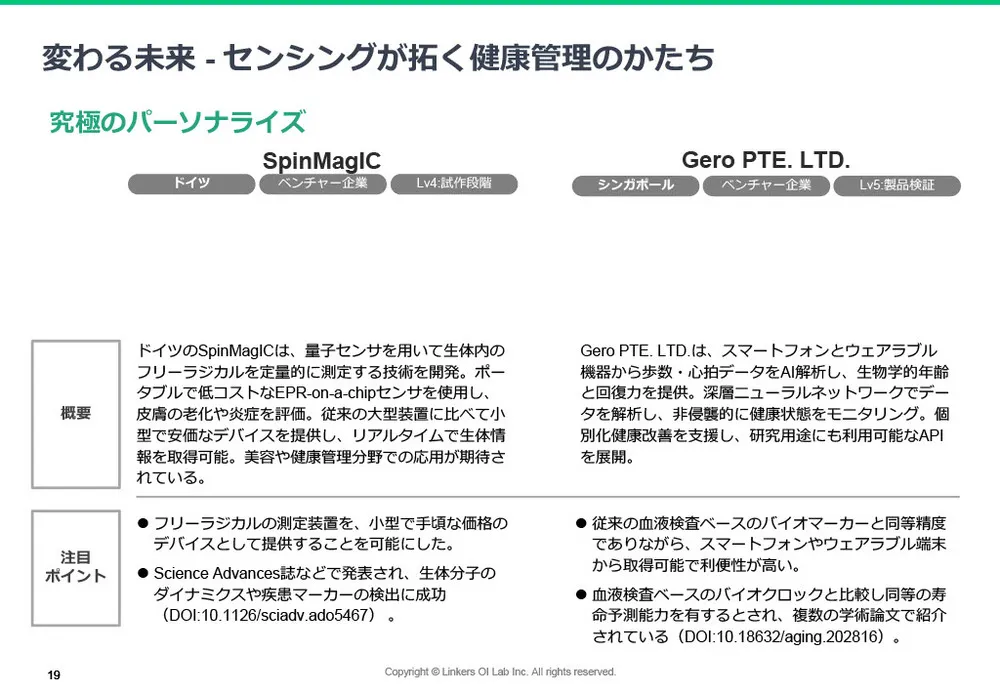

究極のパーソナライズ技術

まずは「究極のパーソナライズ」ということで、生体センシング技術によって得られたデータを AI で分析することにより、ユーザー個人に特化したケアを提供していく技術を紹介します。

最初は画像左側、イギリスの Emteq Ltd. が開発したスマートグラス『 OCOsense 』について。『 OCOsense 』は感情を読み取るスマートグラスで、感情を可視化するだけでなく、施した治療への反応を客観的に評価できる点が大きな特徴です。光学センサーを使って主に顔の筋肉の動きをデータとして取得します。さらに IMU (慣性計測ユニット)を使い行動データも取得します。これにより「どの文脈でそのような感情を抱いているのか」を、複合的なデータから評価することが可能なデバイスとなっています。『 OCOsense 』を使うことで、例えばうつ病患者のリハビリテーションにおいて、治療がその人の感情にどう影響しているのかをデータで取得することなどができます。

続いて画像右側、韓国の Sleepwave USA Inc. という企業は、イヤホン型のデバイス『 For Me Buds 』を開発しています。睡眠を最適化することを目的としたデバイスです。『 For Me Buds 』は睡眠段階をただモニタリングするだけでなく、内蔵センサーによる光学的手法で脈波を測定し、ユーザーの睡眠データを分析します。その睡眠データに基づいて、心地よく眠るのに最も適切な音をフィードバックするという製品になっています。

次に紹介するのは、人類にとって究極のテーマといえる老化・エイジングに挑戦している技術です。

画像左側、ドイツの SpinMagIC という企業では、量子センサー技術を使って老化の原因とされるフリーラジカルを計測する超小型チップを開発しています。従来、フリーラジカルの計測には非常に大きな装置を使っていました。どのくらい大きいかというと、重さはおよそ1トン。もちろん価格も高額でした。しかし SpinMagIC は、わずか1ミリ四方で重さ 40 グラムのマイクロチップでの計測を可能にしたのです。すなわち、小型・軽量化と低価格化に成功しました。これにより将来的には、例えば肌の老化をユーザー自身が測定したり、抗酸化作用があると謳った化粧品の効果をその場で測定したり数値化したりといったことができるようになると考えられます。

画像右側、シンガポールの Gero PTE. LTD. という企業は、老化というテーマに対してまた異なるアプローチをとっています。この企業では、私たちが普段持っているスマートフォンを使って、生物学的な年齢を測定する技術を開発しているのです。スマートフォン以外に特別なデバイスは必要なく、スマートフォンに記録されている歩数や活動量などのデータをもとに、ユーザーの老化のペースやストレスからの回復力などを分析・評価します。論文では、血液検査に匹敵する精度だと報告されており、この技術を使うことで今後は日々の生活習慣が私達の体にどのように影響しているのかを手軽に可視化できるようになるかもしれません。

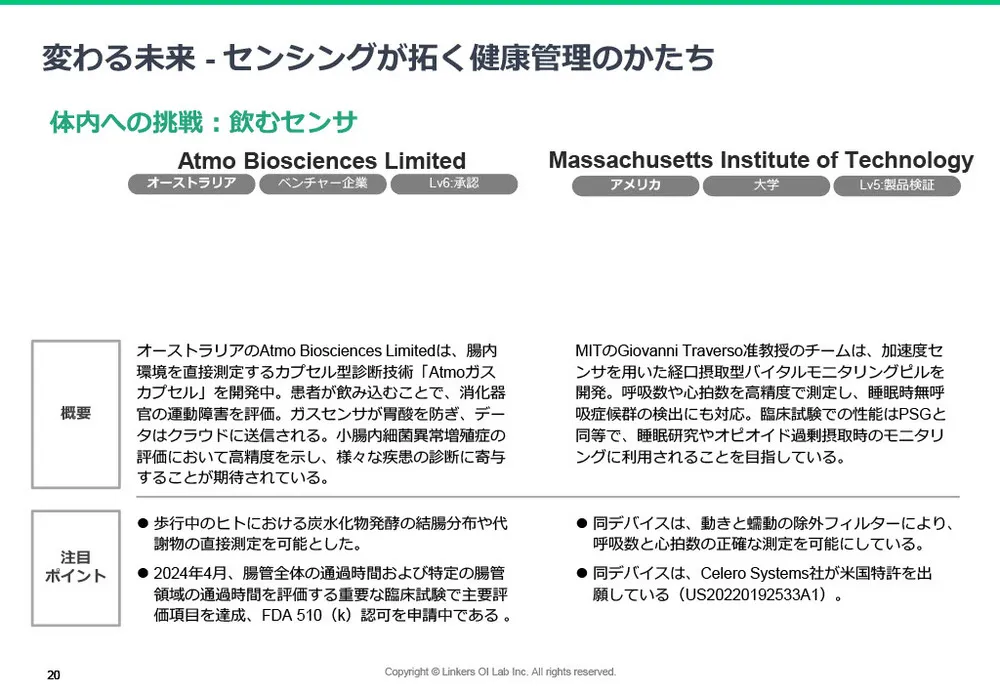

体内への挑戦〜飲むセンサー技術〜

次は私たちの体内への挑戦、つまり「飲むセンサー」の技術事例を2つ紹介します。

画像左側は、オーストラリアの Atmo Biosciences Limited という企業が開発している『 Atmo ガスカプセル』です。カプセル型のセンサーを飲み込むことで、消化管を通りながら腸内で発生するガスの種類や量をリアルタイムで測定します。そのデータを外部の受信機に送信します。このデバイスが普及すれば、お腹の不調の原因となる小腸内の細菌の異常増殖などが呼気検査よりも正確かつ早急に診断できるだろうと期待されています。

画像右側、アメリカのマサチューセッツ工科大学( MIT )の研究チームもカプセル型のセンサーを開発しています。こちらは加速度センサーを内蔵したカプセルで、飲み込むと、ユーザーのお腹の中で呼吸に伴う臓器の微細な動きを検知し、呼吸数・心拍数などを高精度で測定することが可能とされています。睡眠時無呼吸症候群や、オピオイドの過剰摂取時の呼吸のモニタリングなど、ウェアラブルデバイスをつけることが難しい状況でのバイタルセンシングに使える技術として期待されています。

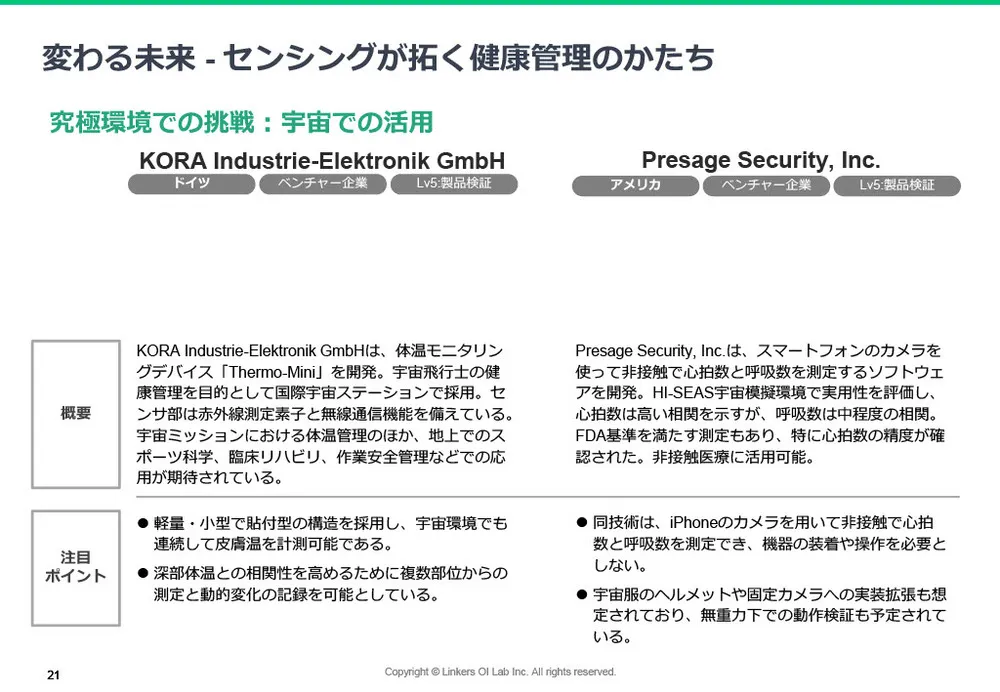

究極環境での挑戦〜宇宙での活用〜

最後は「究極環境での挑戦」ということで、宇宙での活用事例を紹介します。宇宙といえば最も過酷な環境の1つ。その宇宙で健康管理を行うことは、やがて地上で暮らす私たちの医療にも大きなフィードバックをもたらすとして注目されています。

画像左側は、ドイツの KORA Industrie-Elektronik GmbH が開発した、宇宙飛行士の体温をモニタリングする小型ワイヤレスセンサー『 Thermo-Mini 』の事例です。宇宙飛行士の体に張り付けることで運動時や日常活動中の皮膚体温を長期間にわたって精度良く記録できるとして、国際宇宙ステーション( ISS )で実際に採用されています。また『 Thermo-Mini 』の活用により、微小重力下における熱ストレスの評価や、長期滞在ミッションの安全性のモニタリングなども可能にしています

画像右側は、アメリカの Presage Security, Inc. が開発しているソフトウェアの事例です。スマートフォンのカメラを使って、非接触で心拍数や呼吸数を測定します。この技術は既にハワイにある宇宙飛行士の訓練に使われる模擬環境施設で実用性が評価されており、将来的には宇宙服のヘルメット内や宇宙船内の固定カメラに実装することで、デバイスに触れることなく宇宙飛行士のバイタルサインを常時モニタリングできる技術に応用できるのではないかと期待されています。

前半は「見えるカラダ」をテーマに、生体センシングの技術が単なる活動記録から医療指標につながるようなデータ収集へと発展していたこと。そして私たちの生活環境の中に融合し、より自然にデータが取れるようなデバイスへと進化していることを、実際の技術事例とともにお伝えしました。

後半は「変わる未来」をテーマに、生体センシング技術が究極的にパーソナライズされたものに発展していく話や、エイジング・老化への挑戦、そして体内・宇宙といったフロンティアにまで進出していく。そういった未来を実現する技術を紹介しました。これらの技術は、単に私たちの体の状態を見ることだけではなく、私たちの健康管理のあり方を変えていくような技術になるのではないかと思われます。

生体センシング × AI 技術を活用したデバイスの主な分類

5つの分野に分けて生体センシング × AI 技術を活用したデバイスを提供しているベンチャー企業を紹介します。

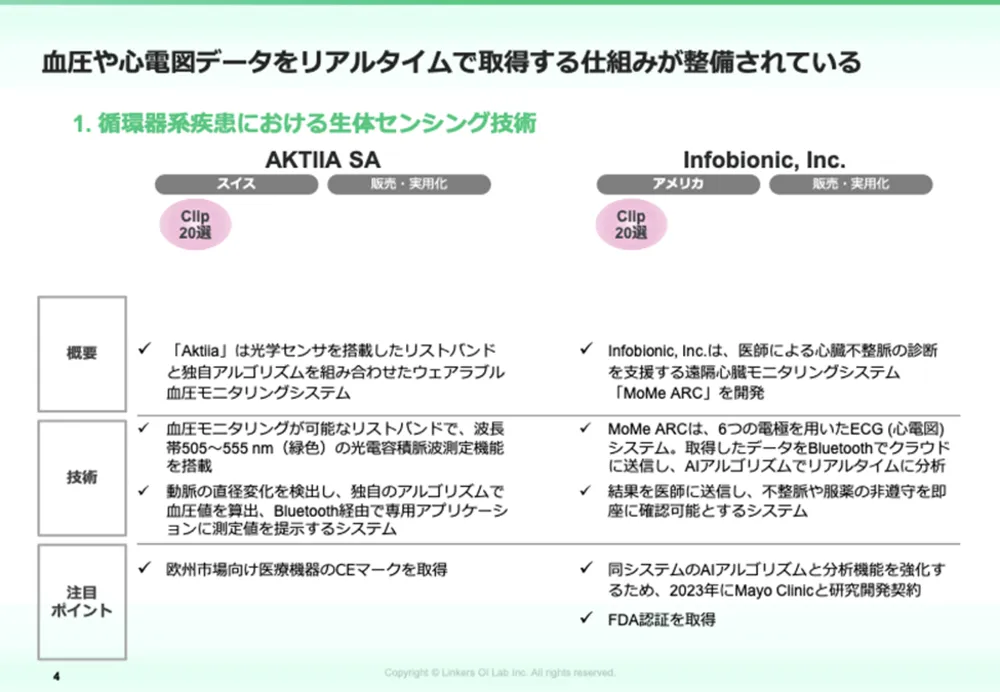

1つ目が循環器系疾患の分野です。心電・心拍を含む、心不全や脳卒中、高血圧症に関する生体センシングの技術を紹介いたします。

2つ目は悪性腫瘍、つまりガンの分野です。循環器系疾患とガンは、日本、アメリカ、そしてヨーロッパでも死因のトップ2に入っています。生体センシングと AI 技術によりこれらを早期発見したり、リアルタイムで分析をしたりする。さらにセンシングしたデータを医療従事者に共有することで遠隔医療も可能となってきています。

3つ目は代謝疾患の分野です。代謝疾患には、生活習慣病や糖尿病なども含まれますが、これらを早期に発見する血糖値のモニタリングが重要視されています。また内分泌が関わっている糖尿病については消化管の動き、つまり呼気や腸の動きを測定することで発見が可能です。この消化管の動きを生体センシングによってモニタリングし、 AI で分析することで精度を高めるような技術が開発されています。

4つ目は睡眠を含む脳神経・感情分析の分野です。新型コロナに罹患して以降に不眠になったり、うつ病などの精神的疾患によって眠れなくなったりする患者の数が増加しています。その解決策として注目されているのが、生体センシング × AI 技術によって実現され、精度を高めつつあるストレスの分析です。その具体的な事例も紹介します。

5つ目は日常モニタリングの分野です。今回はフェムテックに絞ってお話しします。

循環器系疾患における生体センシング技術

循環器系疾患における生体センシング技術を紹介します。

AKTIIA SA の事例

最初は画像の左側、スイスの AKTIIA SA が開発した血圧モニタリングする腕時計型のデバイスの紹介です。光学センサーを使うことで日常生活の中で血圧をモニタリングできます。

血圧は1日の中でも変動しており、どのタイミングで測るかによって数値が異なります。また血圧を測るためだけに病院に行くのも手間になるでしょう。そのような課題を解決するため、常に血圧を測れるデバイスとして開発されました。このデバイスには AI を使うことによってリアルタイムで血圧を解析する技術が活用されています。

ヨーロッパではすでに医療機器として販売可能な CE マークを取得しております。

Infobionic, Inc. の事例

画像右側、アメリカの Infobionic, Inc. が提供している『 MoMe ARC 』について。これは遠隔で心臓のモニタリングができるデバイスです。病院で心電図を測定するとき、ベッドに横たわって電極を胸や手首、足首に付けます。従来、心電図のデータを正確に採取するには電極を使わないといけないというイメージが強かったと思います。しかし『 MoMe ARC 』を使えば搭載された AI により自宅で心電図のデータを採取することがことができます。また採取したデータを医師と共有することで不整脈や心不全を検出し、適切な薬を服用しているか確認してもらうことも可能です。

アメリカ限定ではありますがMayo Clinicとの研究開発の契約も進んでおり、 FDA ( Food and Drug Administration )認証も取得しています。

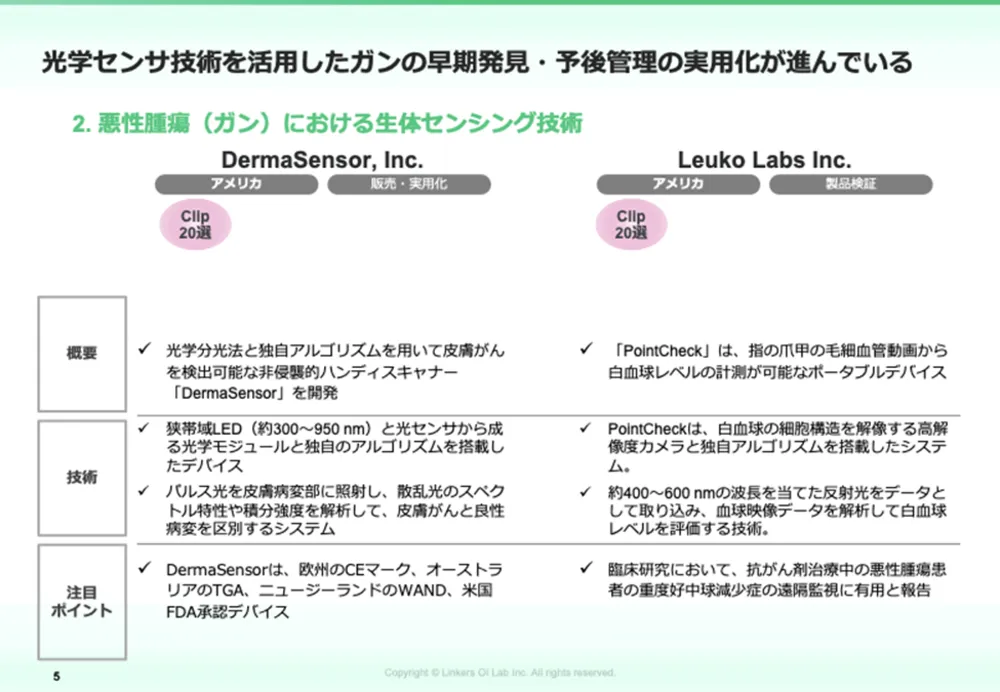

悪性腫瘍(ガン)における生体センシング技術

悪性腫瘍(ガン)における生体センシング技術を紹介します。

DermaSensor, Inc. の事例

画像の左側は、アメリカの DermaSensor, Inc. 提供している、皮膚ガンを検出するハンディスキャナーです。日本における皮膚ガンの罹患率ってのはそこまで高くはないのですが、欧米では特に白人の高齢者の皮膚ガン罹患率が高くなっています。そこで簡易的に皮膚をスキャンすることで、どこにいても皮膚ガンの検出ができ、早期発見につながるデバイスとして開発されました。こちらも光学センサーを使っており、スキャンした皮膚を AI を使って解析します。

ヨーロッパの CE マーク、オーストラリアの TGA ( Therapeutic Goods Administration )、ニュージーランドの WAND 、アメリカの FDA 承認を取得済みです。

Leuko Labs Inc. の事例

画像の右側はアメリカの Leuko Labs Inc. が開発している『 PointCheck 』というデバイスです。ガンの手術後や化学療法を受けた後は免疫力が非常に下がります。すると今度は感染症のリスクがあるため予後の管理がとても重要です。そのときに「 PointCheck 」が役立ちます。

『 PointCheck 』は指の爪の先を高解像度のカメラで映し、白血球をカウントするデバイスです。白血球に含まれる好中球の数を数えることによって免疫の機能を検査し、予後の管理に活用します。実際に論文でも臨床研究の結果が出ており、抗がん剤治療中の患者さんの予後管理に有用だと報告されております。

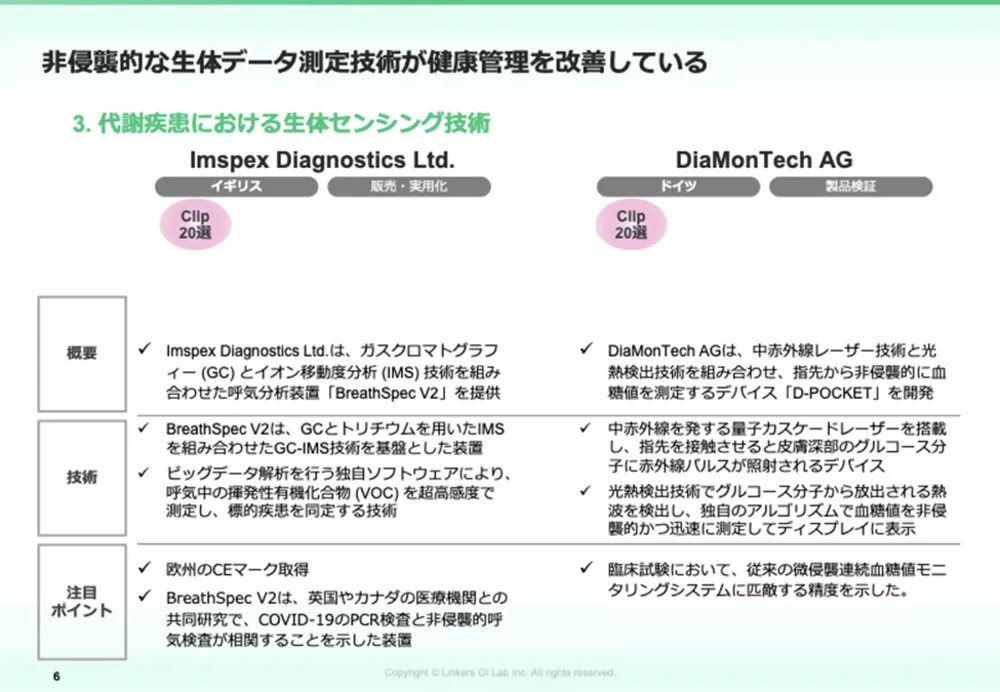

代謝疾患における生体センシング技術

代謝疾患における生体センシング技術を紹介します。

Imspex Diagnostics Ltd. の事例

画像の左側、イギリスの Imspex Diagnostics Ltd. は『 Breathspec V2 』という呼気センサーを提供しています。これは GC (ガスクロマトグラフィー)と IMS (イオン移動分析)の技術を使用したデバイスです。呼気中に含まれる成分をイオン化し、質量分析でかけていくのが GC /MSですが、このデバイスではトリチウムを使ってイオン化したものを電波の中に通し、その速度から呼気を分析します。

特徴としては、小型化しているのでその場ですぐに呼気の成分を測ることができる点です。 GC/MSとで採取した呼気を分析するために検査室まで運んだり、別の組織に送ったりするのはなかなか難しいところ。しかしこのデバイスを使えば簡便かつ高精度でリアルタイムに呼気を分析することが可能です。

DiaMonTech AG の事例

画像の右側、ドイツの DiaMonTech AG は血糖値を測定するデバイス『 D-POCKET 』を開発しています。デバイスを握り、その指先に当てた赤外線から血糖値を算出するというものです。指先を流れる血液に照射した赤外線赤外線がグルコースに吸収されて、そこから放熱される熱の変動の値を計算し、血糖値をモニタリングします。

微侵襲的血糖値モニタリングデバイス(マイクロニードルと呼ばれる針を皮膚にさして血糖値を測定する)とほぼ同じぐらいの精度で測定できると報告されています。

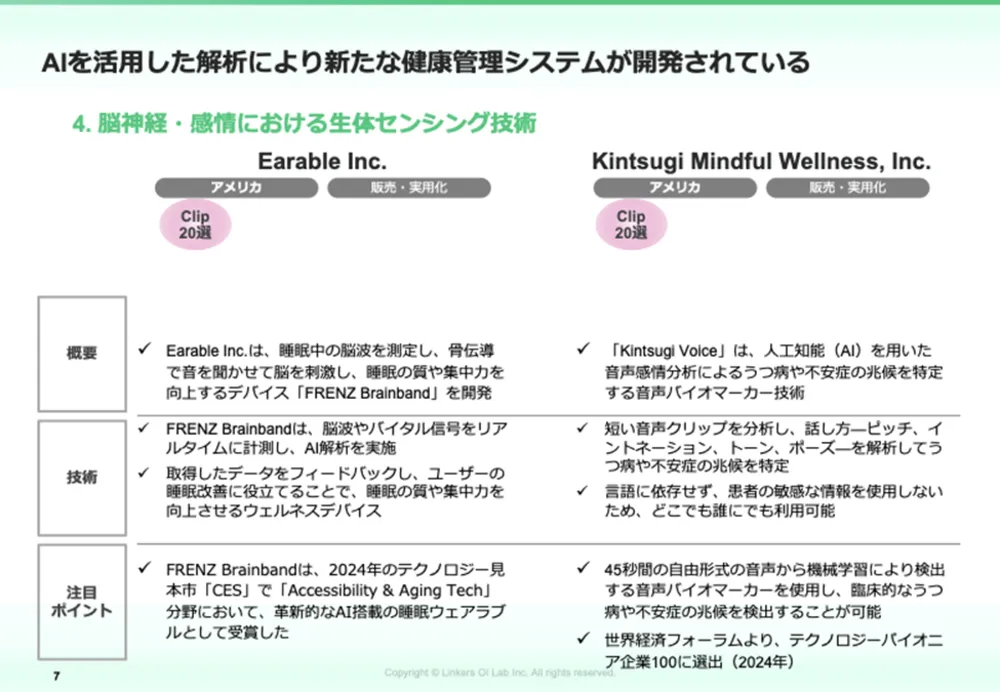

脳神経・感情における生体センシング技術

脳神経・感情における生体センシング技術について紹介していきます。ここでは画像の左側、 Earable Inc. の事例のみ取り上げます。

Earable Inc. の事例

Earable Inc. が開発している『 FRENZ Brainband 』は脳波を採取するデバイスです。ヘッドバンド状になっていて額から脳波を検出。そして耳の上の方から眼球動きと顔の動きも検出して睡眠状態を分析します。そして得られたデータを基にユーザーの睡眠の質を AI を使って計算し、睡眠の質の向上をサポートをする音声コンテンツを与えていくというデバイスです。脳波の測定だけでなく睡眠の質の向上も図れます。

2024 年の CES でも発表され、アクセシビリティとエイジング分野における賞を受賞しました。

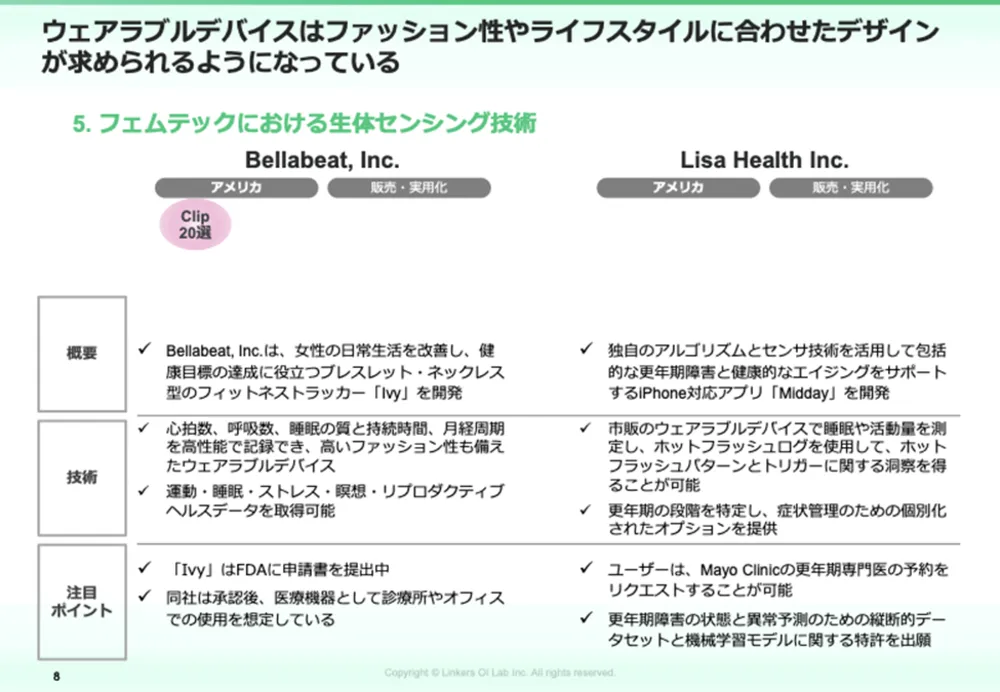

フェムテックにおける生体センシング技術

最後にフェムテックにおける生体センシング技術を紹介します。ここでは画像右側の Lisa Health Inc. の事例のみ取り上げます。

Lisa Health Inc. の事例

アメリカの Lisa Health Inc. では、 Apple Watch など市販のウェアラブルデバイスから心拍や活動量のデータを取り、そこにプラスする形で Lisa Health Inc. が提供しているアプリでホットフラッシュのログをつけていくことで、その人がどういったときに更年期症状に見舞われるのかを予測するモデルを作る。そういったアプリ『 Midday 』を提供しています。つまり更年期症状をうまく管理するサポートを目的としたアプリです。医療機関との連携ができているので、女性に寄り添った仕組みと言えます。

またフェムテック分野のウェアラブルデバイスでは、ファッション性が高いものや、女性のライフステージに合ったものが注目を集めています。

2030年に向けた生体センシング技術:ヘルスケア編

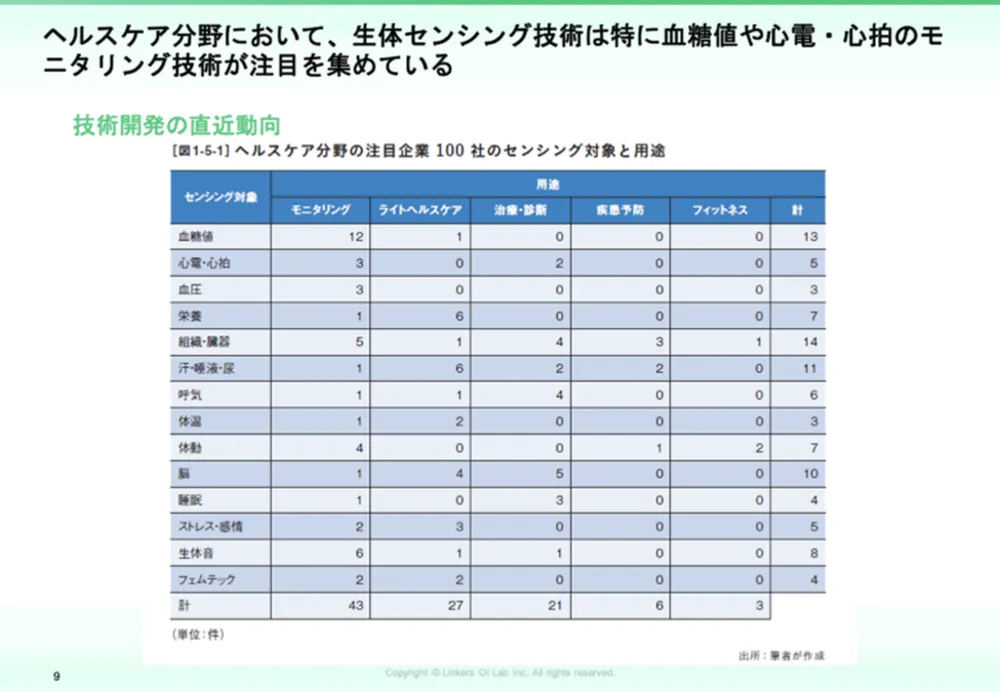

ここからは、2030 年に発展していくであろう生体センシング技術として、まずはヘルスケアに関する技術の事例を紹介していきます。ヘルスケアは非常に広い領域のため、俯瞰して見る場合分類するとわかりやすいでしょう。そこで先ほどの画像で紹介した 14 種の分類に沿って技術事例を挙げていきます。また各分類ごとにどのような用途があるのか「モニタリング」「ライトヘルスケア」「治療・診断」「疾患予防」「フィットネス」の5つに整理しました。

2030 年に向けた生体センシング技術という観点でまとめてみると、フィットネスの用途で使われる技術が少なく、モニタリングや治療・診断の用途で使われる技術が増えてきたという印象を受けます。つまり生体センシングの精度が高くなってきて、私たちの健康管理において重要な技術になってきていることが見て取れます。中でも血糖値・心電・心拍のモニタリング技術が注目されているという印象です。

さらに血糖診断に関してはモニタリングや診療・診断に使われますし、組織・臓器のモニタリング、診療・診断に使われるようになってきていることも特徴的です。この背景として考えられるのは、日本だけではなくアメリカやヨーロッパも含めてり罹患率の高い病気として心不全やがんがトップ2を占めてることがあると考えられます。これらの病気の治療には早期発見が重要ですし、罹患した後も長期にわたるモニタリングが必要になります。こういった背景から生体センシングが使われるようになってきていると思われます。

今回ピックアップした技術事例は、組織・臓器のモニタリングが中心です。またこれまでは病院などでしかできなかった脳に関するモニタリングが私たち自身でできるようになってきているという傾向も見られます。そこで脳のモニタリング技術も取り上げました。

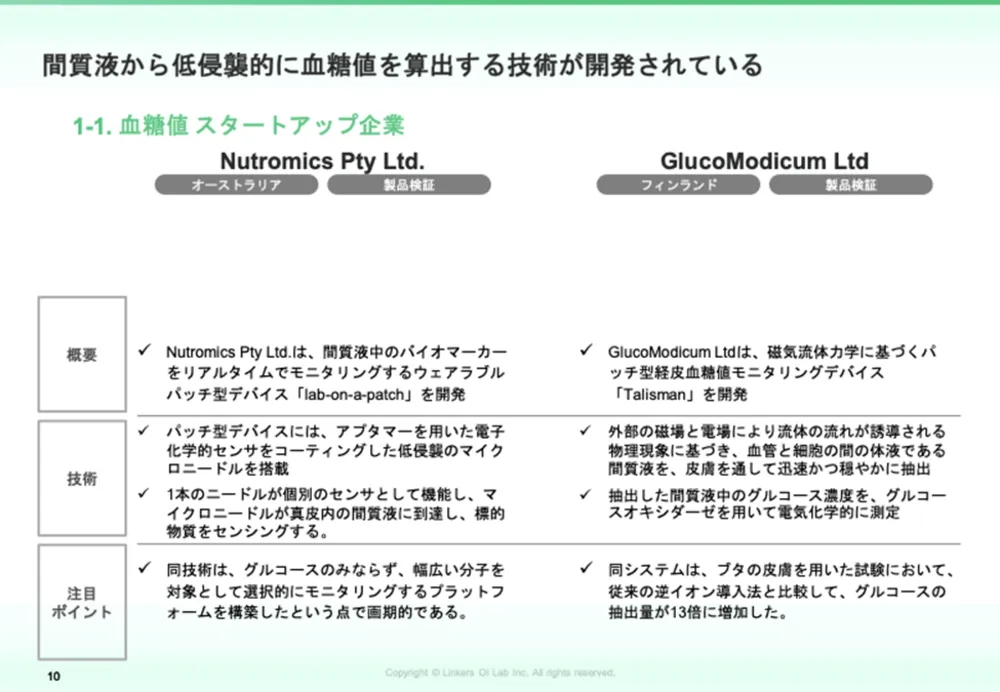

間質液から低侵襲的に血糖値を算出する技術

間質液から低侵襲的に血糖値を算出する技術の紹介です。左側がオーストラリアの Nutromics という企業で、間質液からバイオマーカーをリアルタイムでモニタリングするデバイスを開発しています。

間質液とは、皮膚と血管の間にある細胞内の体液のことです。間質液は血液の成分を反映しています。そのため血管まで針を刺せなくても間質液から血中の成分を分析することが可能という仕組みです。

Nutromics の特徴として、間質液を採取するためにマイクロニードルという非常に細い針を使うことで痛みが少ないことが挙げられます。またマイクロニードルは拡散ベースで分子認識をするので、特異性が高い抗体や酵素を使うことなく安定して分子を測ることが可能です。グルコースのみならず他の分子も選択的に検出することができます。

右側はフィンランドの GlucoModicum という企業です。磁気流体力学に基づくデバイスを開発しており、針を刺す必要がありません。外部から磁場と電場をかけることによって体内の間質液の流れを誘導し、それを抽出することによって間質液中のグルコースの濃度を測定します。

この仕組みを使ってブタの皮膚を用いた試験をおこなったところ、従来の逆イオン導入法と比較してグルコースの抽出量が 13 倍に増加したという結果も出ています。完全に非侵襲的に血糖値を算出する技術として大変注目度の高いデバイスです。

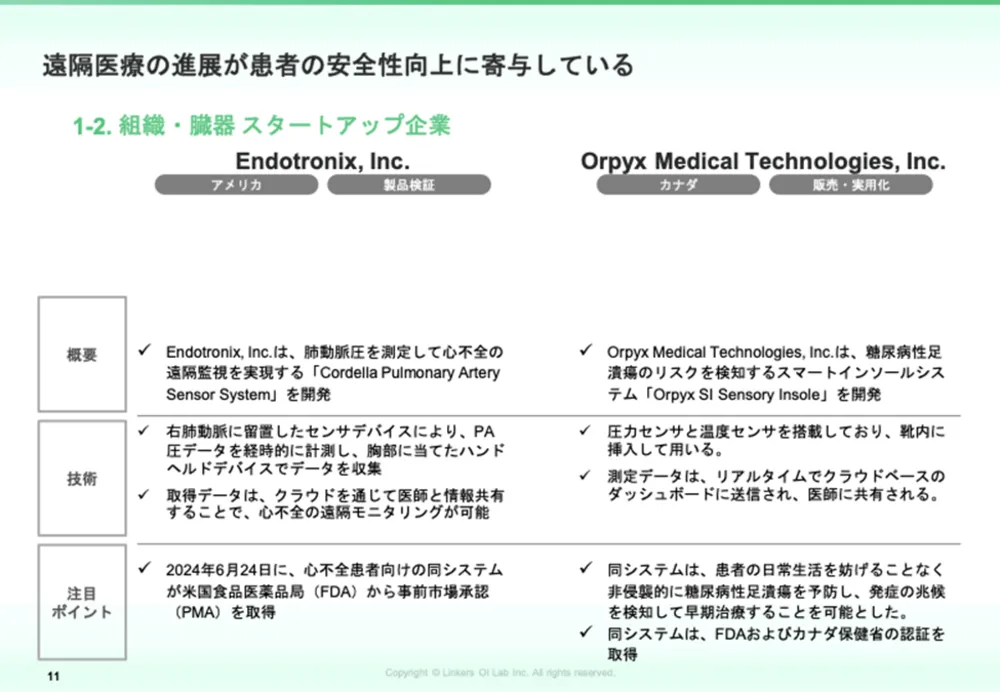

遠隔医療を実現する組織・臓器に関する技術

次は遠隔医療を実現する組織・臓器に関する技術の紹介です。日本と比較して海外では病院での診察が、簡単には受けられないというケースも見られます。その解決策として遠隔医療の技術が進んでいるのです。

画像左は、アメリカの Endotronix が提供している肺動脈圧を測定するデバイスです。右肺の肺動脈圧を検知・測定することによって心不全の遠隔管理を可能にします。

右側の肺動脈にカテーテルを通してセンシングデバイスを入れて測定します。一旦カテーテルを入れるとそのデバイスが固定されるので、体の外側から右胸に別の専用のデバイスを当てるだけでデータを取得することが可能です。

データはクラウドを通して医師との情報共有ができるので、心不全の遠隔モニタリングが可能な技術となっています。この技術は 2024 年6月にアメリカで心不全患者向けのシステムとして FDA (米国食品医薬品局)からの承認を得ているため、すでに医療機器としての利用が可能です。

画像の右側がカナダの Orpyx Medical Technologies が提供している技術です。インソールに圧力センサーと温度センサーが搭載されていて、そのインソールを通して糖尿病性足潰瘍を早期に検知するというデバイスになっています。

糖尿病の合併症として動脈硬化が見られ、血流が悪くなります。また神経損傷を起こすことによって怪我をしても気づきにくくなったり、血流が悪くなるために治癒が遅くなったりといった問題が起こりやすいです。最悪の場合、足が壊死して切断せざるを得なくなります。その対策として開発されました。

このシステムは既に FDA とカナダ保健省の認証を受けています。

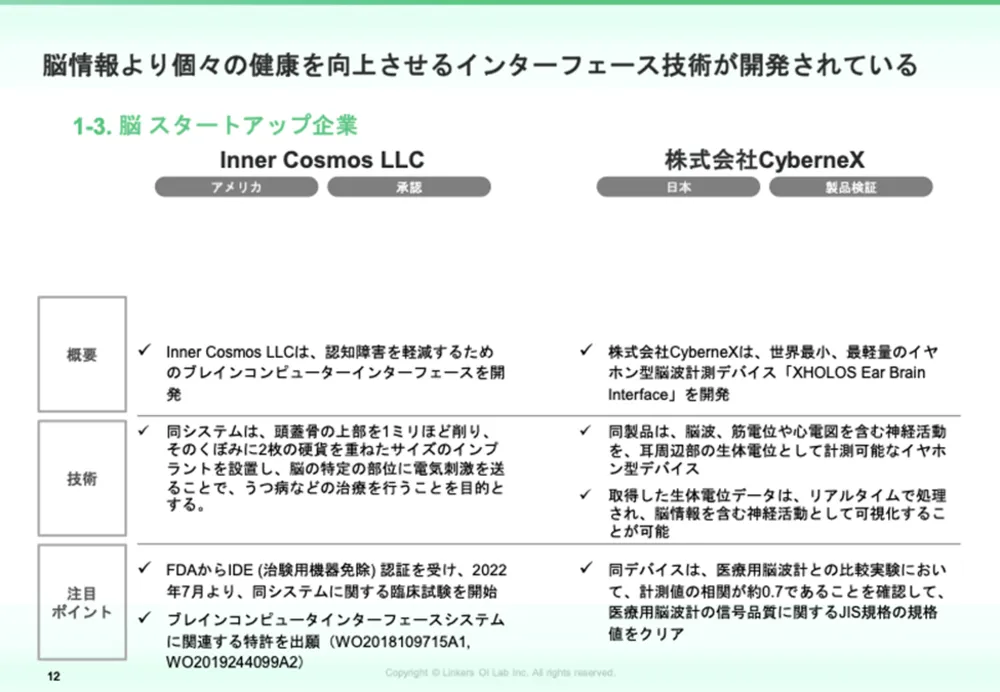

脳情報より個々の健康を向上させるインターフェース技術

脳に関する技術の紹介です。

画像の左側がアメリカの Inner Cosmos という企業が開発しているデバイスです。コインの形をしたデバイスを頭蓋骨のくぼみに入れて使用します。このデバイスから電気刺激を送ることでうつ病やパーキンソン病の治療にも使うことが可能です。つまり脳の機能に働きかけ症状を治療する技術になっています。

こちらもアメリカの FDA から治験用機器としての認証を受けており、 2022 年から既に治験が始まっています。このような技術を用いて薬とはまた別に電気刺激という形で脳に働きかけるデバイスの開発が進んでいくのではないかと思われます。

画像の右側は日本の株式会社 CyberneX が提供している脳波計のデバイスです。世界最小、最軽量のイヤホン型デバイスになってます。耳にかけるだけで、脳波、筋電位や心電図を含む神経活動、電気的なこの活動を測定可能です。またデータはリアルタイムで処理されるため、活動を可視化することもできます。

用途としましては、例えばリラックスしてるかどうかという状態のモニタリングや、メンタルケア、認知トレーニングに関するリハビリテーション、エンターテイメントにおける没入感を計測することなどが考えられ、非常に幅広い分野での活用が期待されています。

2030年に向けた生体センシング技術:モビリティー編

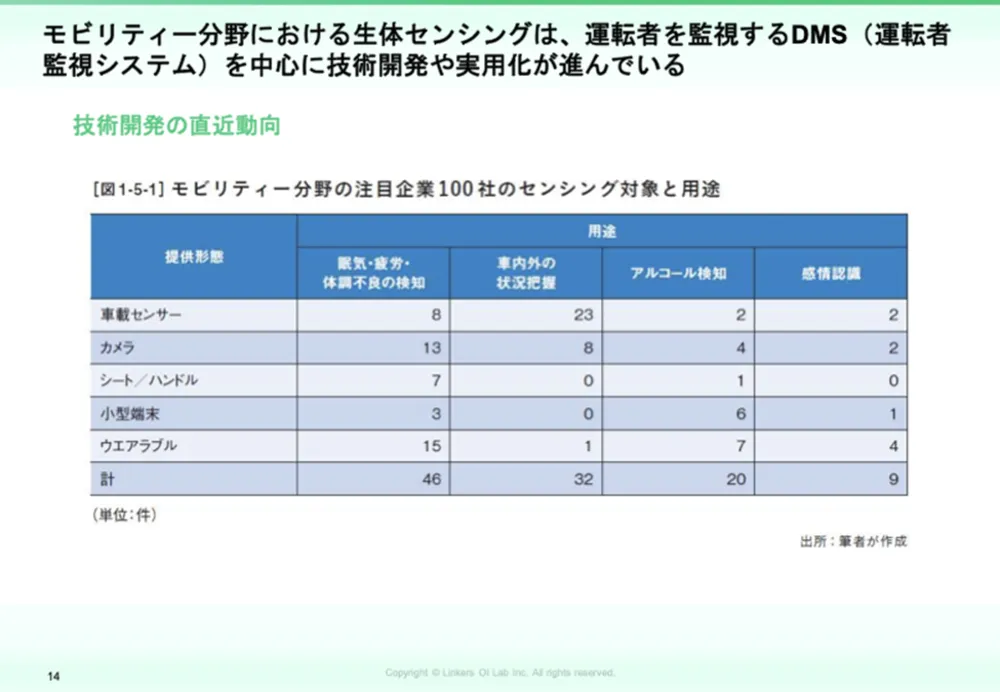

ここからは、モビリティー編に移ります。モビリティ編における生体センシング技術ということで、提供形態を「車載センサー」「カメラ」「シート / ハンドル」「小型端末」「ウェアラブル」に分類しました。ドライバーの生体センシングをするとき、運転の邪魔にならない形でモニタリングするというのが共通する特徴となっています。

またそれぞれの用途についても「眠気•疲労・体調不良の検知」「車内外の状況把握」「アルコール検知」「感情認識」の4種類に分類しました。特徴は、車内外の状況把握するための技術が増加しているという印象を受けます。例えば車内の状況、子供の置き去り問題などを解消するための車載センサーの開発が昨今多くの企業で進行中です。また自動運転に資する技術として車外の状況を把握する技術も開発が進んでいます。

さらに眠気・疲労・体調不良の検知に関しては、健康起因による事故予防に資するような技術が中心に開発されています。

では、具体的な技術を紹介していきます。

Wi-Fiと光フォトニクスを活用した低コストの車載センサー

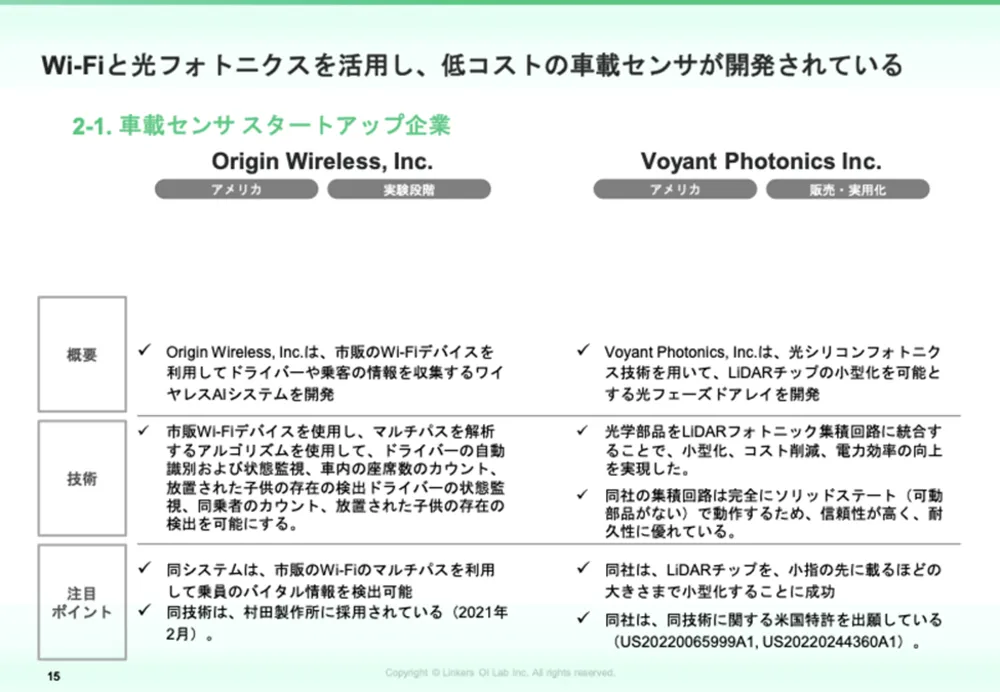

車内外のセンシングに資する技術として、車載センサーのスタートアップ企業2社を取り上げます。 Wi-Fi と光フォトニクスを活用した低コストの車載センサーです。

画像左側がアメリカの Origin Wireless という企業です。市販の Wi-Fi デバイスを使ってドライバーや乗客の情報を収集するワイヤレスシステムを Meta やアカデミアと共同で開発しています。

市販Wi-Fiデバイスを使用し、マルチパスを解析するアルゴリズムを活用して、ドライバーの自動識別および状態監視、車内の座席数のカウント、放置された子供の検出を可能にします。また Wi-Fi を使うので、これらのシステムを非常に低コストで実現できる点も特徴です。この技術は日本の村田製作所で採用されており、また 2025 年のラスベガスで開かれる CES ではシンガポールの会社が Wi-Fi の技術を使った高齢者の見守りシステムを発表するという報告が出ています。

右側は同じくアメリカの Voyant Photonics という企業です。光シリコンフォトニクス技術を用いて、 LiDAR チップの小型化を可能とする光フェーズドアレイを開発しています。

従来 LiDAR チップは非常に高精度ではあるものの、大きくてコストが高いという課題がありました。しかしこちらの技術では半導体を使うことによって小指の先に乗るほどの小型化とコスト削減を実現しています。精度も非常に高く、 250 m先までミリ単位で検知することが可能です。

AI とカメラ技術を活用した運転者の疲労監視システム

続いてはAI とカメラ技術を活用した運転者の疲労監視システムの紹介です。

画像左側はイスラエルの Cipia Vision という企業で、コンピュータビジョンと AI を利用することで運転者の状態をリアルタイムで監視する「 Driver Sense 」を開発しております。

カメラを使ってドライバーの頭の動きやまぶたの開閉、視線の動きを検知することでドライバーの疲労度、集中力、注意力を判断するシステムです。自動車メーカーにとっては、こういった技術を取り入れることによって車の安全基準を満たすことが可能になります。

右側はアメリカの GreenRoad Technologies という企業で、こちらもカメラを通してドライバーの状態を判断するシステムを提供してます。特徴は車載カメラに通信システムを搭載しているので、リアルタイムで情報を送受信することができるという点です。これによって車の管理者がドライバーの状態をモニタリングすることが可能となります。他には車両位置、速度、運転の挙動、エンジンの状態などもリアルタイムで監視でき、それらをドライバーにフィードバックするので、運転の改善、安全の管理といったことにも応用できます。

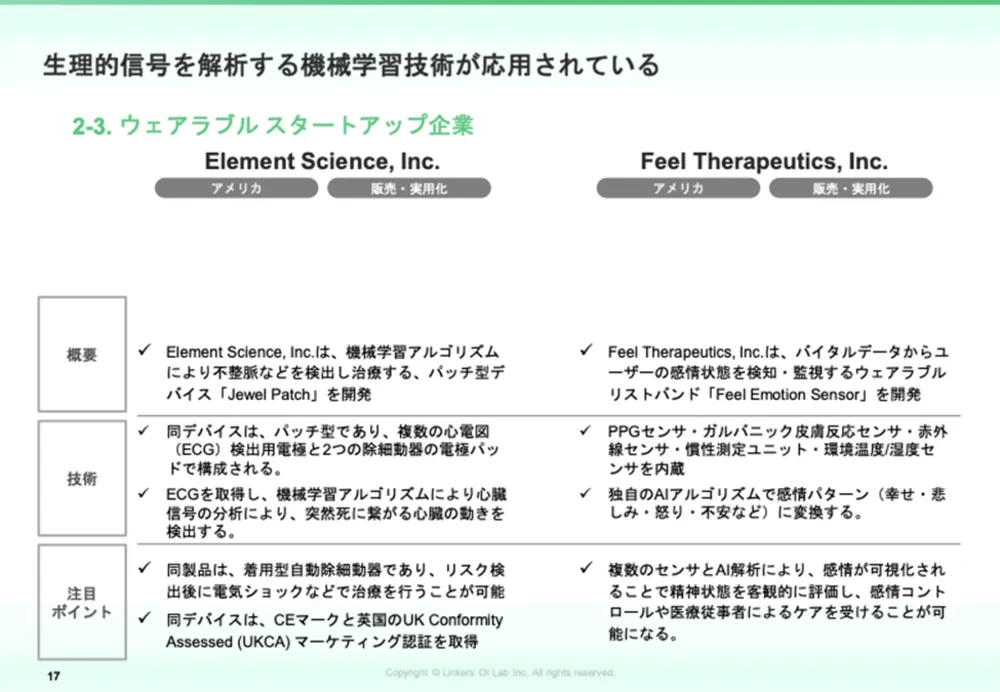

生理的信号を解析する機械学習技術

最後に、生理的信号を解析する機械学習技術を応用したウェアラブルデバイスを2つご紹介いたします。

画像左側はアメリカの Element Science という企業が提供している「 Jewel Patch 」というデバイスです。心疾患を事前に検知し、それを治療することまで可能にします。不整脈を検知するパッチ型のデバイスで、心電図を検知する電極と除細動器を搭載しています。

パッチ型のため長期にモニタリングすることが可能です。また機械学習を使って体から発せられる信号を分析し、突然死につながる心臓の動きを検出することもできます。リスクを検知したときに電気ショックを与えることもでき、このデバイスを使って一命を取りとめたという事例も上がってきています。

小型なため装着して運転しててもドライバーの邪魔にならず、着用感がなく着けたままシャワーも浴びることができます。

このデバイスは CE マークとイギリスの認証を受けているので、ヨーロッパでは販売が可能です。

右側はアメリカの Feel Therapeutics が提供している「 Feel Emotion Sensor 」というリストバンド型のセンサーです。このセンサーには PPGセンサー、ガルバニック皮膚反応センサー、赤外線センサー、慣性測定ユニット、環境温度 / 湿度センサーが搭載されています。これらのセンサーから取得データを AI で解析し、感情パターンに分類していきます。幸せ、悲しみ、怒り、不安といった感情に分類することができるデバイスです。

ドライバーが感情を可視化することで自身への理解が深まりますし、データを医療従事者を共有することでメンタルケアを受けることも可能となっています。

イギリスの研究では、トラックドライバーは一般の労働者と比べて2倍のうつ病の有病率があるといった論文が出ています。またトラックドライバーの3割が孤独を感じているといった報告も上がっています。そのためドライバーに関しても感情・メンタルのケアが重要になってくると考えられます。

2030 年に向けて自動運転や安全運転に資するような技術があらゆる形で、医療分野からも参入してきているのが特徴的です。

オープンイノベーションを支援するリンカーズの各種サービス

リンカーズ株式会社は、ものづくり企業向けにイノベーション・オープンイノベーションを支援している会社です。技術パートナー探索やユーザー開拓など、ものづくり企業の様々な課題に対してビジネスマッチングを軸にしたソリューションをご提供しています。またあらゆる技術テーマでのグローバル先端技術調査も承っております。

◆技術パートナーの探索には「 Linkers Sourcing(リンカーズソーシング)」

Linkers Sourcing は、全国の産業コーディネーター・中小企業ネットワークやリンカーズの独自データベースを活用して、貴社の技術課題を解決できる最適な技術パートナーを探索するサービスです。ものづくり業界の皆様が抱える、共同研究・共同開発、試作設計、プロセス改善、生産委託・量産委託、事業連携など様々なお悩みを、スピーディに解決へと導きます。

◆技術の販路開拓/ユーザー開拓には「 Linkers Marketing(リンカーズマーケティング)」

Linkers Marketing は、貴社の技術・製品・サービスを、弊社独自の企業ネットワークに向けて紹介し、関心を持っていただいた企業様との面談機会を提供するサービスです。面談にいたらなかった企業についても、フィードバックコメントが可視化されることにより、今後の営業・マーケティング活動の改善に繋げていただけます。

◆技術情報の収集には「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」

Linkers Research は、貴社の業務目的に合わせたグローバル先端技術調査サービスです。各分野の専門家、構築したリサーチャネットワーク、独自技術データベースを活用することで先端技術を「広く」かつ「深く」調査することが可能です。研究・技術パートナー探し、新規事業検討や R&D のテーマ検討のための技術ベンチマーク調査、出資先や提携先検討のための有力企業発掘など様々な目的でご利用いただけます。

オープンイノベーションの推進についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まだ方向性が決まっていない」

「今は情報収集段階で、将来的には検討したい」

など、具体的な相談でなくても構いません。

リンカーズが皆さまのお悩みや課題を伺い、今後の進め方を具体化するご支援をさせていただきます。

リンカーズはものづくり企業の方向けにさまざまな Web セミナーを開催しています。

最新のセミナー情報やセミナーのレポート記事など、お役立ち情報を公式 Facebookでご案内しています。ぜひフォローをお願いします。