- 配信日:2021.02.04

- 更新日:2022.02.17

オープンイノベーション Open with Linkers

5G ビジネスの最前線と 6G の最新技術 ② ~ Web セミナーレポート ~

本記事は後半パートになります。

★前半パートはこちらからご覧ください。

2020年3月に5Gのサービスが開始し、5Gとテクノロジーを活用したビジネスが登場しました。これにより、その場に人がいなくても成立するビジネスプロセスの変革、ビジネルモデルの転換が進んでいます。

遠隔地にいても、まるでその場にいるかのようなバーチャル体験が5Gの大容量、高速通信、低遅延、多数接続で可能です。

身近な例では、エンタメ分野において、VRを使ったバーチャル仮想空間や、スマホ端末から360°視点映像の視聴が一般に浸透してきました。

ビジネスの分野でも、リモートで、複数端末から同時接続したライブ映像を使ったソリューションが次々に生まれています。

また、もうすでに6Gを見据えたbeyond 5Gの動きも見られます。2030年に実用化が見込まれている6Gの大容量や高速無線通信の高度化に必要な技術開発や各国の主導権争いが始まっています。

本記事では、6Gを見据えたbeyond5Gの素子・材料開発の最新動向をお伝えします。

○登壇者

リンカーズ株式会社 オープンイノベーション研究所 浅野 佑策

beyond 5Gに向けた素子・材料開発の最新動向

リンカーズ浅野

リンカーズ株式会社 オープンイノベーション研究所 浅野 佑策です。beyond 5Gに向けた素子・材料開発の最新動向についてお伝えします。

2030年の世界を想像する

まず、10年後のテクノロジーの進化を予測していきましょう。

IoTの爆発とAIによるセンシングの高度化

今後、自動運転自動車や空飛ぶ車、スマートシティ向けセンサネットワークなど、ネットワークに接続されるデバイスがますます増加し、ネットワーク接続デバイスは、2030年には人口の60倍に相当する5000億個に達すると予想されています。

さらに、これらデバイスがAIを活用してM2M通信を行うことで必要な通信量はさらに増加します。これらのデバイスを相互通信させるための大容量通信インフラが必要となります。

人間とデバイスの一体化

ウエアラブルの腕時計やゴーグルをつけて、VR/ARで情報を見たり、身体情報を測定たりする機会が増加することに加え、感情や汗、呼気など、さらに深い人間の情報がデバイスに取り込まれるようになります。

さらに、今後は身体能力を上回るスマート義手・義足や視覚・聴覚を補完するデバイスも一般的になってくるでしょう。

こうなると、人間とデバイスが切り離せなくなり、世界中のどこでも途切れず安定した通信を実現することが重要となります。

没入型XRとリアルタイムホログラム通信

VR/ARを用いて、人間の網膜レベルの高精細で通信を行うためには、0.4~1.0Gbpsの平均データレートが必要と言われており、5Gでも安定した通信の実現が厳しくなってきます。

また、リアルタイムでホログラム3D映像を通信するには、0.58Tbpsが必要であり、デジタルツインを高精細にすると、1m3のエリアに対し0.8Tbpsの通信容量が必要になるなど、新しいアプリケーションを実現するために、5Gよりさらに高速なデータ通信が求められています。

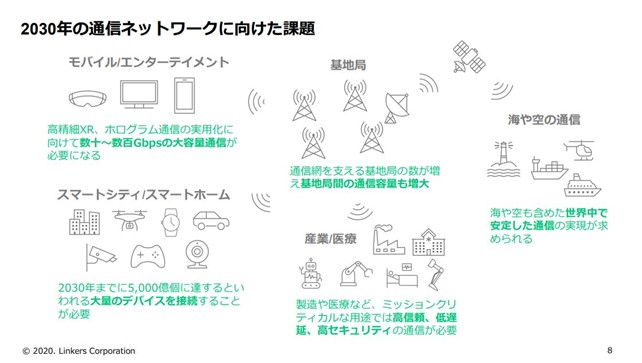

2030年の通信ネットワークに向けた課題

こうした課題を解決するため、beyond 5Gおよび6Gの実現における課題を産業ごとに整理すると、以下のようになります。

モバイルやエンターテインメント領域では、高精細XRやホログラム通信の実用化に向けて数十~数百Gbpsの高速大容量通信が必要になります。また、スマートシティやスマートホームでは、5,000億個に達すると言われる大量のネットワーク接続機器を安定的に接続することが大きな課題となります。

産業、医療分野では、作業員/患者の安全やセキュリティに関わる、ミッションクリティカルな用途が多いため、通信容量の増加に加えて、高信頼、低遅延、高セキュリティを担保していくことが重要となります。

こうした通信を支えるため、後で述べるテラヘルツ波通信などの新しい通信技術が必要となり、基地局の数も今よりはるかに増えると予想されます。その場合、大容量の基地局間通信の実現や、基地局の切り替えなどの自動制御技術が必要となります。

また、都市部だけでなく海や空を含めた、世界中で途切れない通信の実現も重要となります。そのため、低軌道衛星や高高度飛行体などを用いた新しい通信インフラも必要になると考えられます。

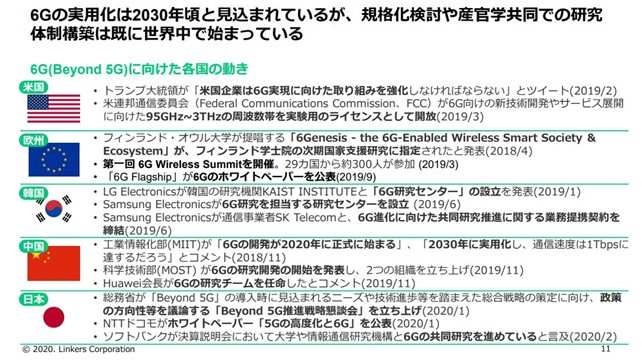

6G(beyond 5G)に向けた各国の動き

6Gの実現は2030年ころと言われておりますが、現時点でコンセンサスがとれた規格は決まっていません。今後、3GPPが中心となって規格検討が進められ、2023年頃以降に具体化されていくと予想されます。

ただ、各国政府や大手通信機器メーカは、6Gの新しい通信規格をどう実現するかそれぞれ目標を設定し、産官学連携の研究開発体制の構築や、ホワイトペーパーの作成などを活発に進めており、主導権争いが始まっている状況といえます。

beyond 5G/6Gを実現する最新技術

ここからは、2030年に向けた通信課題を解決するための要素技術とその開発動向について説明します。

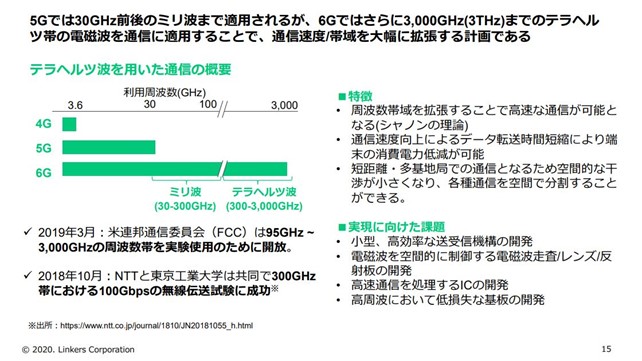

テラヘルツ波通信の実現

桁違いの大容量通信の実現や、多数同時接続、低遅延や高信頼性を実現するためのキー技術として期待されているのが、テラヘルツ波を用いた広帯域通信です。

4Gから5Gに変わった時には、ミリ波などの新しい高帯域の電波を活用することで、帯域を増やして高速通信を実現させました。6Gでは、さらに高周波であるテラヘルツ波を通信に活用することで通信のさらなる高速化を実現しようとしています。

このため、米国連邦通信委員会では、2019年にいち早く、95GHz~3,000GHzのテラヘルツ波帯を研究/実験利用のために開放しました。また、2018年にNTTと東京大学が共同で、300GHz帯の電磁波を用いて、100Gbpsの無線伝送試験に成功したことがニュースとなりました。

テラヘルツ波を用いると、周波数帯域の拡張による通信高速化だけでなく、通信に必要な時間の短縮による低消費電力化や、比較的短距離での通信を多数の基地局を介して通信する方式となるため空間的な干渉範囲が狭くなり、セキュリティの改善や、同じ帯域を地域ごとに再利用できるなどのメリットもあります。

ただ、現在は、実現化に向けての基礎研究が進められている段階で、いくつかの課題が残っています。

まず、小型、高効率のテラヘルツ波送受信機構をどのように実現していくか、様々な方式が検討されているものの、どの技術が主力となるか見えてきていない状況です。

また、直進性の高いテラヘルツ波を空間的に制御するための電磁波走査技術やレンズ、反射板の開発も大きな課題となります。さらに、こうした高速通信を支える高速ICの開発や、デバイスでの高周波損失の低減、熱対策も重要となってきます。

こうした、テラヘルツ波を用いた通信に関する要素技術開発について、いくつか技術事例を紹介します。

テラヘルツ派の発信/受信には、電波と同じようにICで変調して、アンテナで飛ばすというアプローチと、光通信のように、レーザーを変調する2つのアプローチがあります。前者の実現には電気信号を高速で変調できるトランジスタやダイオードの実現がキーとなります。

こうした高速通信向けのダイオードとして、東京工業大学を中心に2テラヘルツ程度まで高周波発信が可能な共鳴トンネルダイオードが開発されています。

これは、量子井戸における共鳴トンネル効果を用いたダイオード素子であり、一般的な共鳴トンネルダイオードは発信周波数が1THz以下となっていますが、東京工業大学の研究では、素子構造の工夫により、1.92THzの高周波発信が可能となっており、テラヘルツ波を使った通信の試験も実施されています。

また、NTTでは、電子のみをキャリアとして用いることで高速動作を可能とした単一走行キャリアフォトダイオードを用いて、350GHzのテラヘルツ波発生デバイスを試作し、無線通信や非破壊検査、分光などの各種実験を進めています。

化合物半導体であるInPやGaAs、GaNを用いて高速動作を可能としたHBT(Heterojunction Bipolar Transistor)やHEMT(High Electron Mobility Transistor)デバイスも今後の発展が期待される技術です。

一方で、光通信のようにレーザーを変調するアプローチとしては、量子カスケードレーザーなどの技術が開発されています。

一般的に量子カスケードレーザーは赤外線領域の光を生成しますが、浜松ホトニクスは、2つの赤外線の波長の差分の周波数のレーザーを出す、独自の素子構造を開発することで、量子カスケードレーザーを用いた室温でのテラヘルツ波を発生に世界で初めて成功しました。

実際にテラヘルツ波を使って通信する試験はまだ行われていないようですが、通信領域への展開が期待されます。

それ以外にも、アメリカの空軍研究所では、表面プラズモン共鳴を用いて、簡単なDC電圧を加えるだけで300~3,000GHzのテラヘルツ波を放出できるデバイスを研究していたり、国立研究開発法人産業技術総合研究所では、薄い絶縁膜を挟んだ超伝導電極間で超伝導トンネル電流が流れるジョセフソン接合を用いて、1mW超の高強度テラヘルツ波を放射する技術を開発しているなど、様々なアプローチが検討されています。

こうした、テラヘルツ波発信・受信技術開発に加え、メタマテリアルを用いた反射板やレンズ、マイクロコイルを用いたテラヘルツ波吸収材料などの基礎研究が進められており、今後、どのように発展し、どの技術が広まるのかが注目されています。

基地局間通信の高度化

続いて、通信を支える基地局のキーテクノロジーについて説明します。 通信を支える基地局キーテクノロジーは、OAM多重化技術を持ちいた大容量無線通信、光ファイバ通信の高度化、光と電気通信のシームレスな連携、基地局管理AIの開発などが挙げられますが、今回はOAM多重化による大容量無線通信について説明致します。

OAM多重化による大容量無線通信

OAMとは軌道角運動量の略称です。電磁波が伝搬するときに螺旋状の軌道を描いて伝搬するモードが存在し、その螺旋の回転の速さ、つまり起動角運動量が違う電磁波は、重ねて通信してもあとで分離できる物理的な特性を持っています。これにより、原理上は、いくつでも重ねて送信して通信容量を増やすことが可能です。

OAM自体は以前から知られていた概念ですが、ミリ波、テラヘルツ波といった高周波帯を通信に使うようになり、OAMアンテナが実用的な大きさで形成できるようになったことから、近年注目されてきています。

まずは、基地局間のバックホール通信を有線から無線に切り替える用途として用いられると考えられています。

OAMを用いた多重無線通信の事例としては、2020年にNECが、150GHz帯を用いて100mの距離で多重無線通信を成功させたことが話題となりました。

この実験では、円状のアレイアンテナを用いてOAMモードを生成させ、偏波多重技術と組み合わせることで、伝送容量14.8Gbpsを実現しました。今後、帯域幅を拡張にすることで100Gbps以上の通信容量も実現できる可能性があります。

また、アメリカのサウスカリフォルニア大学では、地上通信機と、無人航空機との間で、OAM多重化を用いた往復100mの通信実験を成功させており、移動通信体を用いた動的なOAM通信経路の実現も可能性が見えています。

なお、同大学は、正確なトラッキング技術の開発や、大気の乱流の影響の補償技術開発などの課題はあるものの、将来的には数kmの距離で数Tbpsの通信を実現できる可能性があると述べています。

低軌道衛星や高高度飛行体を用いた通信エリアの拡張

最後に、海や空を含めた、世界中での安定した通信の実現に関する技術について説明します。こちらは、低軌道衛星や、高高度飛行体を用いた通信エリア拡張が期待されています。

例えば、SpaceX社では、小型通信衛星を高度540〜570 kmの低軌道に送り込み、次世代型衛星ネットワークを構築する「スターリンク」計画を進めています。

2020年9月に実施した12回目の打ち上げ時点で、軌道上の衛星はすでに713基となっており、最終的に1万2000基の衛星による全地球規模のネットワーク網構築を目指しています。なお、打ち上げに使われたファルコン9ロケットの1段目は洋上のドローン船に着陸させて回収されています。

また、ソフトバンクは、高度20kmの成層圏に無人航空機を飛ばして電波を届けるためにHAPSモバイルという会社を設立しました。これにより、航空機1台で100kmエリアの通信が可能になるため、40機で日本列島をカバーできます。

静止衛星と比べて、距離が近いので、通信のレテンシーが短くて済むというメリットもあり、こちらは、2023年末の実用化に向けて開発を進めているようです。

以上、beyond 5G、6Gならではの新しい技術を紹介しました。詳細な仕様も決まっておらず、テラヘルツ波通信やOAM通信など実現性検証段階のキーテクノロジーも多く、まだまだ不透明な開発状況ではありますが、それだからこそ、今、研究開発に参入する余地やチャンスは大きいと考えられます。

日本が得意な基礎研究や材料、部品技術が、これからの通信技術を支えていくと信じています。

Webセミナーレポート「5Gビジネスの最前線と6Gの最新技術」の後半パートは以上になります。

前半パートではNTTドコモ様による、5Gの特徴、5Gを活用したビジネスプロセスの変革やビジネルモデルの転換事例をご紹介させて頂いていますので、まだお読みになっていない方は是非ご覧くださいませ。