- 配信日:2024.05.27

- 更新日:2025.06.30

オープンイノベーション Open with Linkers

特異形状ナノ素材のエネルギー分野における活用事例~MXene・遷移金属ジカルコゲナイド(TMDs)~

この記事は、MI-6株式会社とリンカーズ株式会社(以下、弊社)が合同で主催した Web セミナー『エネルギー分野材料開発の設計指針〜マテリアルズインフォマティクス活用で実現する〜』のうち、弊社専門技術リサーチャーの伊藤によるお話を編集したものです。

エネルギー分野における特異形状ナノ素材の概要と活用法を紹介しました。

セミナーで使用した講演資料を記事の最後の方で無料ダウンロードいただけます。資料もあわせてぜひご覧ください。

◆目次

・エネルギー分野と特異形状ナノ素材の概要

・エネルギー分野について

・特異形状ナノ素材について

・材料開発/選定の設計指針について

・『創造学のすすめ』の定義に沿って「要素」「構造」「機能」を考える

・二次元構造の特異形状ナノ素材の事例

・MXene の事例

・遷移金属ジカルコゲナイド( TDMs )の事例

エネルギー分野と特異形状ナノ素材の概要

まずはエネルギー分野と特異形状ナノ素材について概要を説明します。

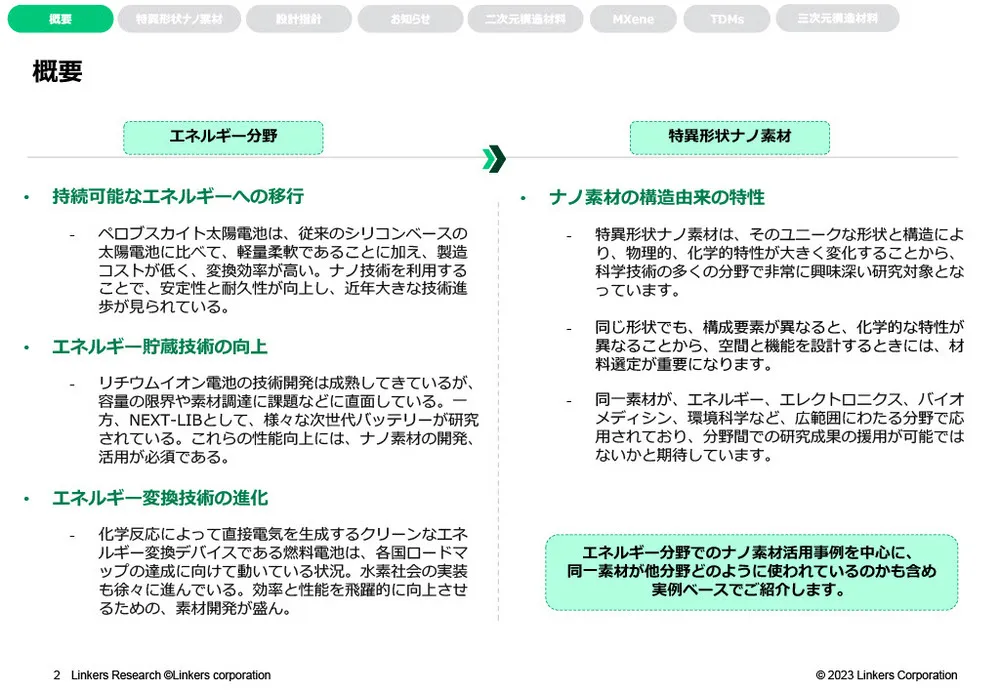

エネルギー分野について

2023 年度は、エネルギー分野でも様々な動きがあり、弊社技術調査サービスである「Linkers Research(リンカーズリサーチ)」でも、これまでにないほど多くの調査依頼を頂きました。その中でも大きなトピックスを3つ挙げます。

1つ目が「持続可能なエネルギーへの移行」です。ペロブスカイト太陽電池の技術的な進展が大きく、さまざまなニュースを耳にする機会が多かったと思います。

2つ目が「エネルギー貯蔵技術の向上」です。昨今、メディアでは EV の失速という文脈で大きく取り上げられていますが、NEXT-LIB など「リチウムイオン電池の次の技術としてどのようなものがあるか」という文脈で弊社にご相談いただくことが、昨年は多くありました。

3つ目は「エネルギー変換技術の進化」です。燃料電池に代表されるこの分野は、各国がロードマップを敷いており、その達成に向けて研究開発が進んでいます。また、1月の CES においても、水素関連の技術が多く出展されていました。

エネルギー分野は、カーボンニュートラルという大きな目標がある以上、 2024 年以降も大きな動きが続いていくのではないかと着目しています。

特異形状ナノ素材について

ここでは、層状物質や繊維状、カゴ状など形状に特徴があるナノ素材の総称として、特異形状ナノ素材という言葉を使用します。

ナノ素材は、形状が同じでも、組成が異なると特性も異なりますし、組成が同じでも、形状が異なるとその特性も変わります。今回は、エネルギー分野での特異形状ナノ素材の活用事例を中心に、同じ素材が他分野ではどのように使われているかなど、分野を跨(また)いだ事例も紹介していきます。

上の画像は特異形状ナノ素材に関して、一次元構造、二次元構造、三次元構造という形で分類し、具体的な材料名と各特徴を整理しています。一次元構造はチューブやロッド、ワイヤーのような構造を指しています。二次元構造は層状化合物といわれることが多いですが、平面の形状を持っているものです。三次元構造は、かご状や星形、多孔質材料など立体的な特徴をもっています。

「材料の分類」に青字で書かれている、ナノワイヤー・MOF・ペロブスカイト材料などは、前回のセミナーで紹介したものです(レポート記事『カーボンニュートラル注目材料~MOF・ペロブスカイト材料・ナノ触媒材料~』)。今回は赤字で書かれている二次元構造の MXene 、遷移金属ジカルコゲナイド( TMDs )について紹介します。(三次元構造の、デンドリマー、かご状、星形の材料に関しては、このセミナーでの紹介は省かせていただきました。)

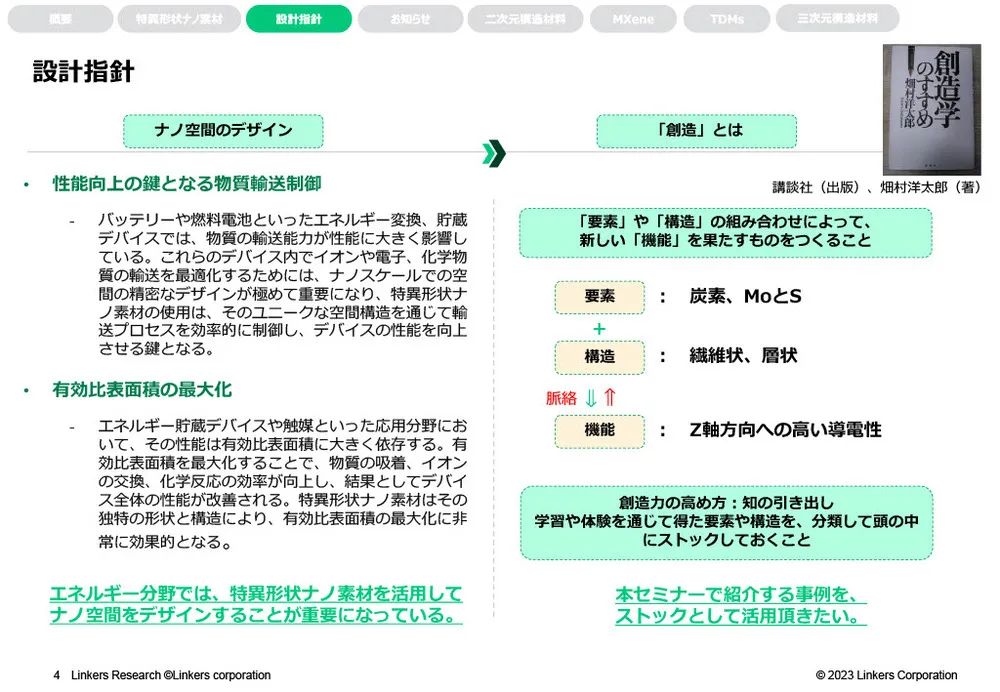

材料開発/選定の設計指針について

材料開発、材料選定の設計指針にも触れていきます。エネルギー分野で活用されるデバイスの性能向上に寄与する特性は様々ですが、今回着目するのは、「物質の輸送」と「有効比表面積」の2点です。多くの事例をリサーチしておりますが、この2つの特性を向上させる様々なアプローチがとられています。

物質輸送に関しては、リチウムイオン電池にせよ燃料電池にせよ、ナノ素材そのものが独自で特性を発揮しているわけではなく、材料を組み合わせたときに、層内でリチウムイオンや、プロトン、水や酸素などのキャリアがどのように移動するのかがポイントになります。キャリア移動を制御しようとするには、空間自体をデザインしていく必要があります。

また、同様に有効比表面積に関しても、見かけの比表面積の値ではなく、実際に性能に寄与する面積を制御するには、空間のデザインが重要になります。空間をデザインするときは、球状の素材だけを使用すると、設計の幅が狭くなります。実際の社会においても建物を作ろうと思ったら柱を立てて、床を敷いて空間に家具を配置してと、空間を設計していきます。エネルギー分野の材料・デバイスに関してもナノ空間をいかにデザインしていくかという設計がポイントになってきています。その中でも素材自体の形状をうまく活かしていくことが研究分野としても面白いと個人的に感じています。

『創造学のすすめ』の定義に沿って「要素」「構造」「機能」を考える

「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」の調査目的の一つに、ベンチマークとなる技術を探す、ということがあります。新しい材料を探索していくという意味では「他社がこういうことをやっているんだな」、「アカデミアではこういうことをやっているんだな」と、まず模倣から入るのが正しいアプローチだと思います。ただし、模倣から入ったとしても、次に独自性を出すフェーズが必ずやってきます。その際、私たちは「答え」を提供することはできないのですが、参考になる指針が書かれた書籍として、『創造学のすすめ』を紹介します。

この本は「創造とは何か」について書かれており、本書では、創造とは「『要素』や『構造』の組み合わせによって、新しい『機能』を果たすものをつくること」(畑村 , 2003 , p.23 )と定義されています。今回のエネルギー分野における特異形状ナノ素材に関して、この考え方を当てはめると、『要素』というのは炭素やモリブテン、硫黄など、化学の元素が該当します。『構造』は今回取り上げる一(いち)〜三次元の構造です。例えば、繊維状の炭素はカーボンナノチューブになりますが、そういう要素や構造を持っている材料が果たす『機能』としては、Z 軸方向への高い導電性などとなり、本書の中で言われている、要素と構造を組み合わせることで機能が果たされる、ということにつながります。

本書の中で、もう一つ重視されていることは「脈絡」です。例えば、炭素という要素と、繊維状という構造を組み合わせただけでは、黒い繊維のようなものができるだけです。ここに各分野に対応した脈絡、例えば、Z 軸方向への導電性が高いという機能を発現できるのであれば、層の上下面に対して効率的な導電パスの形成が可能であろう、というような意図を加味することが重要になります。実際に皆さまが研究されるときには「こういう機能が欲しい」という要望が先に出てくると思います。そのときに、どういう要素の素材があるのか、どういう構造の素材があるのかという知識のストックが非常に大切になります。本書の中では、「知の引き出し」という表現が使われていますが、調査レポートやセミナーなどでの学習や、日頃の実験などの体験を通じて得た要素や構造に関する知識を分類して頭の中にストックしておくことが、創造力、研究開発の力を高めていくために必要だということが書かれています。

次のページ:二次元構造の特異形状ナノ素材の事例を紹介します。