- 配信日:2025.11.13

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

新規事業を成功に導く9つの行動特性と人材育成【2,000件のデータ】

この記事は、リンカーズ株式会社が主催したWebセミナー『新商品・新事業開発を成功させる要件とは – ハイパフォーマンス人材の行動特性』のお話を編集したものです。

株式会社NEWONEの波多野 徹 (はたの とおる)様が、 2,000 件の新商品・新サービス事例データベースを基に独自に構築した診断ツールを詳細に解説。

業種別評価モデルによる「新商品・新事業開発」の成功の必要条件・十分条件の分析から、ハイパフォーマンス人材の9つの行動特性まで、具体的な適用事例を交えて実践的なアプローチを紹介しています。

目次

●新商品・新規事業が成功するか評価する方法

●独自開発した新商品・新規事業成功の診断ツールについて

●成功の必要条件と十分条件:業種モデル2のケース(加工・組立産業)

・空調メーカーでの適用事例

●成功の必要条件と十分条件:業種モデル1のケース(プロセス産業)

・食品メーカーでの適用事例

●新商品・新規事業を成功に導くハイパフォーマンス人材( HPI )の評価・育成

・デバイスメーカーでの適用事例

・化学メーカーでの適用事例

●新商品・新規事業を開発するリーダーの行動特性に関する参考事例

新商品・新規事業が成功するか評価する方法

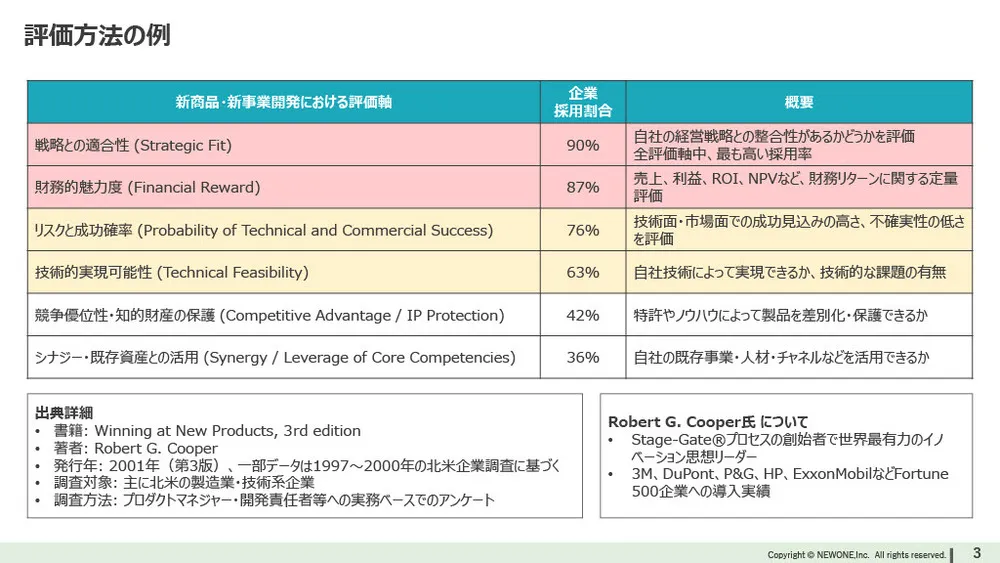

現在、世の中で実際に使われている評価軸・評価方法についてまとめました。これはステージゲートで有名なロバート・クーパー氏が述べている調査結果です。新商品・新事業開発においてどういった評価軸があり、それらを採用している企業がどのくらいあるのかという割合を示しています。

大半の企業は、一番上にある「戦略との適合性」での評価を採用しています。あわせて、財務的魅力度を採用するケースも非常に多いです。さらなる評価軸としてリスクと成功確率、技術的な実現可能性などを取り入れている企業も見られます。

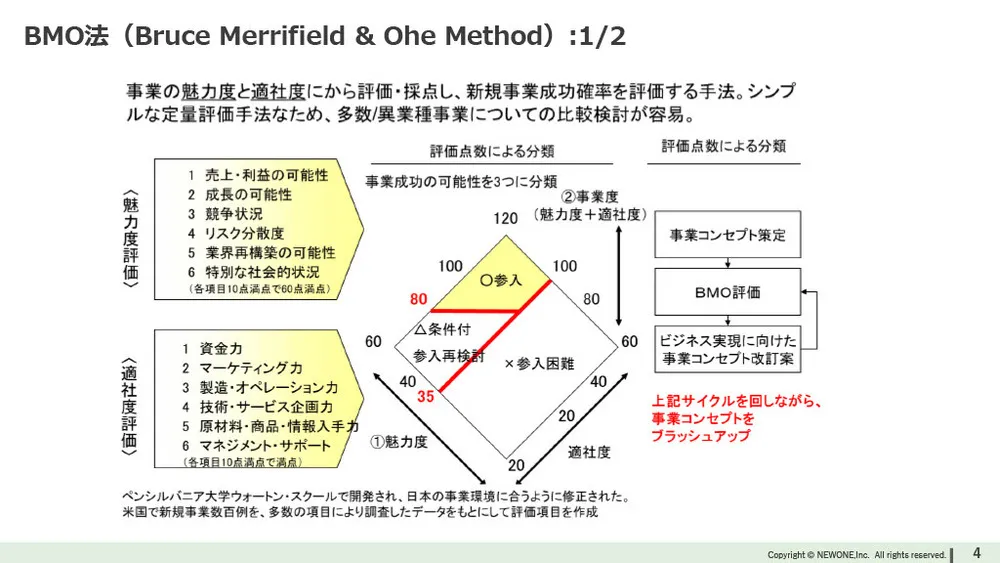

こちらは BMO 法( Bruce Merrifield & Ohe Method )という、かなり古典的な評価手法です。新規事業を「魅力度」と「適社度」に分けて評価し、この2つを足した「事業度」で全体的な評価を導き出します。私も何度か使用したことがある手法です。

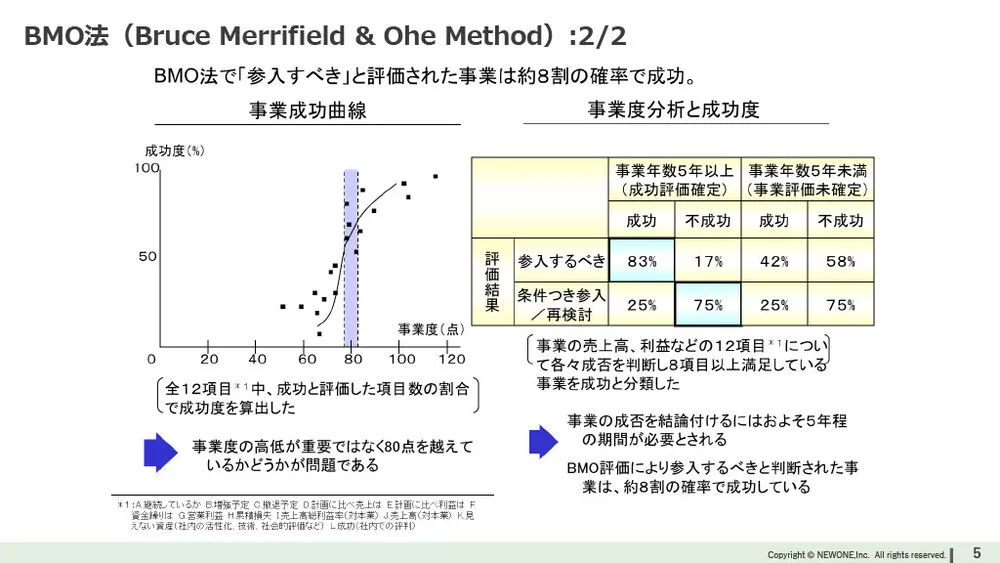

BMO 法で評価した事業をグラフにプロットしてみると、事業度 80 点が成功の分かれ目だということが分かりました。そして BMO 法で「参入すべき」と評価された事業は約8割の確率で成功しています。ただし、事業年数が5年未満の場合、 BMO 法による評価の確度が下がり、「参入すべき」と評価された事業でも 58 % が不成功だったというデータが出ています。

独自開発した新商品・新規事業成功の診断ツールについて

ここまでに紹介した評価方法を基盤として、私が九州大学産学連携センターの客員教授として在籍していた頃に作ったデータベースを使って診断ツールを開発しました。

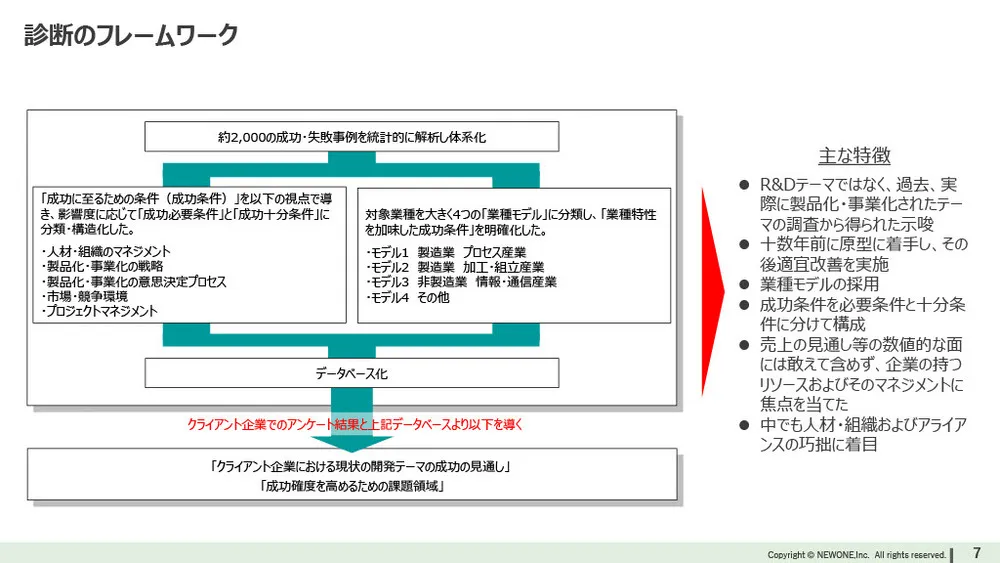

画像は、その診断ツールのフレームワークです。開発にあたって、まず 2,000 件の新商品・新サービス(上市されたもの)の事例を集めて統計的に解析。改善を加えながらデータベースを作成しました。このデータベースの大きな特徴は、解析対象とした業種をモデル1〜4に分けたことです。例えば製造業の場合、プロセス産業と加工組み立て産業では評価するべき項目が異なるでしょう。そのためモデル別に分けるということを行いました。それから、業種特性を加味した成功条件の明確化も行っています。事業が成功した際の必要条件と十分条件があり、必要条件を満たさなければいくら取り組んでも成功しません。そのため成功条件の明確化をすることも行いました。

さらに、 BMO 法では事業の売上規模が評価軸になっていますが、私が開発した診断ツールでは売上のような数値的な面にはあえて触れません。各企業が考える成功・失敗の基準に照らし合わせて、企業の人材・組織マネジメントに焦点を当てて評価するという方式になっています。

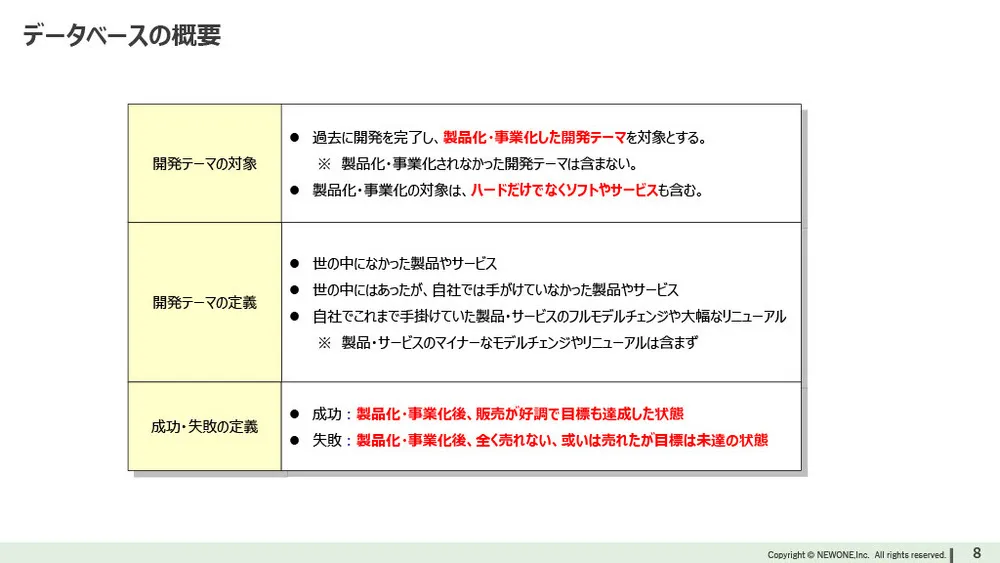

こちらの画像は、解析してデータベースに含めた事業の概要です。実際に商品化・事業化されたもので、ハード・ソフト両方を含んでいます。そして既存商品の部分的な改良は含まれていません。成功・失敗の基準は以下のとおりです。

●成功:製品化・事業化後、販売が好調で目標も達成した状態

●失敗:製品化・事業化後、全く売れない、或いは売れたが目標は未達の状態

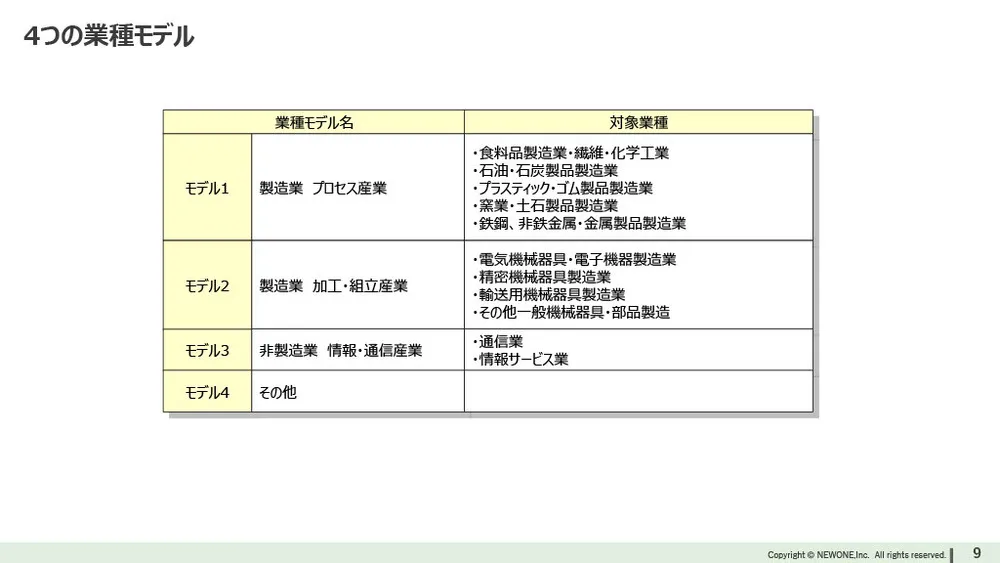

モデルは大きく4つに分けました。

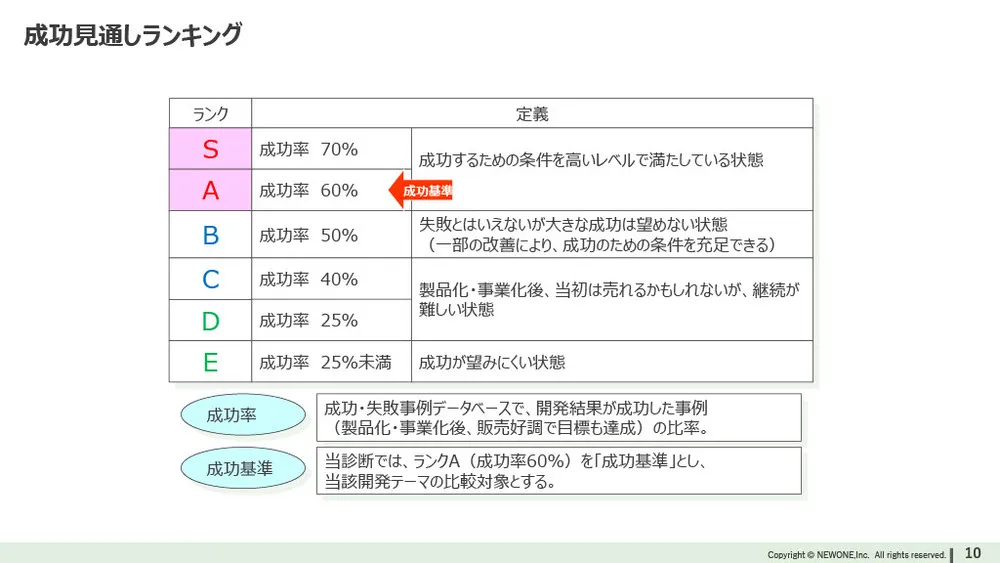

これらのデータを基に事業を評価し、 S から E までランキング化します。 60 % が成功の基準点です。

成功の必要条件と十分条件:業種モデル2のケース(加工・組立産業)

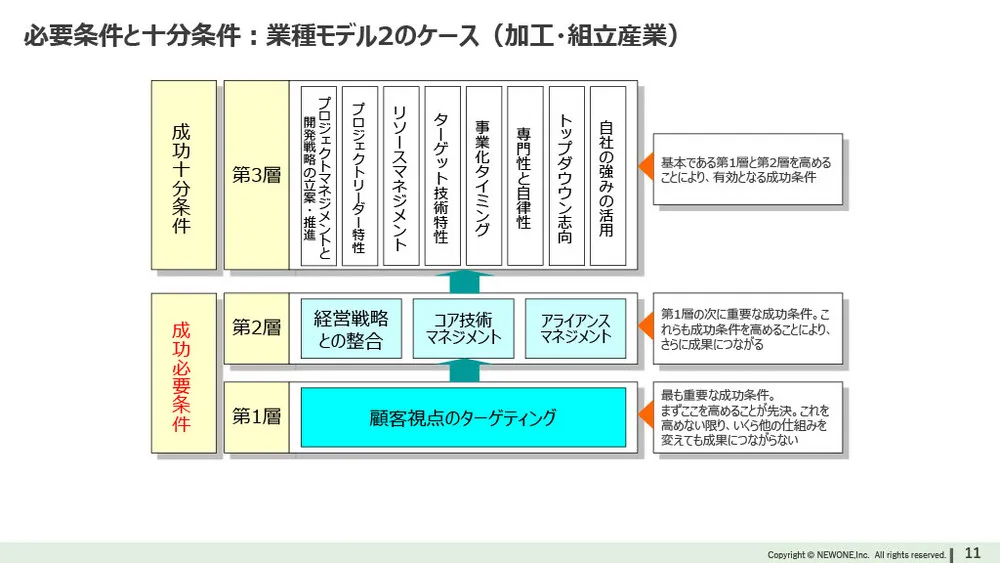

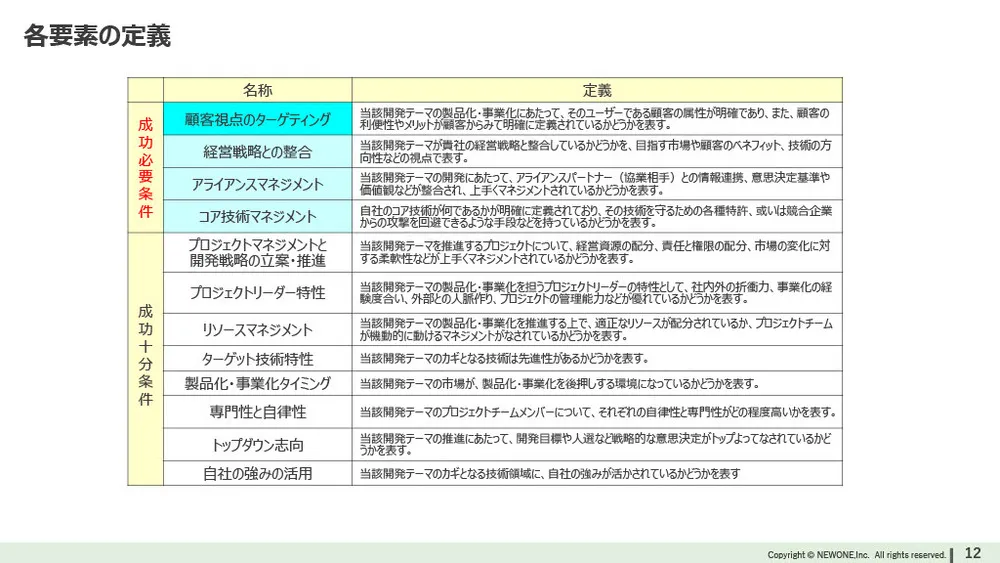

4つに分類したモデルの2つ目に当たる加工・組立産業を例に、先ほど触れた成功のための必要条件と十分条件を診断したのがこちらの画像です。第1層から第3層まで条件が書かれています。最も大切なポイントは「顧客視点のターゲティング」です。

本ツールを使えば、その事業のターゲットユーザーの属性や利便性が明確かを評価することで、顧客視点のターゲティングができているかを診断可能です。また、他の必要条件である「経営戦略との整合」「アライアンスマネジメント」「コア技術マネジメント」についても評価できます。

空調メーカーでの適用事例

空調関係のメーカーで診断ツールを使った事例を紹介します。現在最も売れている「既存商品 G 」と「新商品 R 」の2つを診断し、比較しました。

「既存商品 G 」は、全体的に成功条件を満たしており、成功ランクは「 A 」。

一方、「新商品 R 」は「顧客視点のターゲティング」や「コア技術マネジメント」などが成功条件を満たす最低基準を下回っており、成功ランクは「 B 」という評価になりました。

「新商品 R 」については社内のエースをプロジェクトマネージャーとして投入し、専門性の高いチームで事業化を進めていました。しかし、自社の強みが生かせず、ターゲット市場が定まらないことから中々拡販できない状況が続いてしまったのです。結果として当該商品に含まれるモジュールを別の形に転換し、事業化する方向に切り替えました。

成功の必要条件と十分条件:業種モデル1のケース(プロセス産業)

順番が前後しますが、こちらはモデル1、プロセス産業を例に成功の必要条件と十分条件を表した画像です。第1階層はモデル2と同じですが、第2階層は「プロジェクトリーダー特性」と「プロジェクト開発姿勢」となっており、モデル2とは異なります。

食品メーカーでの適用事例

これは、食品メーカーを診断した事例です。「野菜系加工食品 P 」という商品を診断したところ、「経営戦略の整合」と「顧客視点のターゲティング」という条件については決して悪くないのですが「コア技術マネジメント」「アライアンスマネジメント(仕入れルート開発)」「プロジェクト開発姿勢」という条件を満たせておらず、軌道に乗っていませんでした。

改善提案として、私の方から、まず「プロジェクトメンバーのコミットを高めること」をお伝えしました。しかしこのメーカーでは年間で相当数の BtoC 商品を企画しており、「野菜系加工食品 P 」はそのうちの1つだったため、人的リソースを集中投下できないという問題があったのです。また、売上目標の設定が甘く、どこまでリソースを費やすべきか判断できないことも壁になっていました。そこで、これらの問題を改善することから始めたのです。

続いて「コア技術マネジメント」の見直しとして、開発パートナーの見直しを提案。「野菜系加工食品 P 」はパッケージ戦略に力を入れていました。一方で味覚評価で競合商品と同等か劣っているという状況だったのです。つまり、見た目は非常に良いものの、肝心の味と釣り合っていませんでした。その点を改善するために、商品の開発パートナーの見直しを提案したという流れです。

そして、このメーカーでは「商品を作った後に販促方法を考える」という方針が根付いていました。このあたりも変えたほうが良いと考え、販売・流通政策と商品開発を同期させることも提案しました。

次のページ:新商品・新事業を成功に導くハイパフォーマンス人材(HPI)の9つの行動特性と、実例に基づく評価・育成方法を紹介します。