- 配信日:2024.06.25

- 更新日:2025.06.30

オープンイノベーション Open with Linkers

【寄稿文】企業の研究開発と経営戦略のより強い結びつきを

はじめに

イノベーション研究で最も権威のある賞の一つ「シュンペーター賞」を受賞された、早稲田大学商学学術院の清水 洋(しみず ひろし)教授に、「企業の研究開発と経営戦略の密接な結びつきの重要性」について寄稿いただきました。ぜひご覧ください。

企業の研究開発はとても大切です。それは、新しいビジネスチャンスの源泉だからです。なぜ、研究開発がビジネスチャンスの源なのでしょう。

そもそも、新しいビジネスチャンスは、情報が均等に存在していない場所で生まれます。例えば、明日、雨が降るということを、あなただけが知っており、他の誰も知らなかったとしましょう。その場合には、大量の傘を仕入れれば、儲けることができるでしょう。他の人が知らない情報を持っていることは、ビジネス上で有利な立場に立てるのです。

もしも、情報が完全に均等に行き渡っている場合、すべての人が同じタイミングで同じ情報を得るため、特別なビジネスチャンスは生まれにくくなります。すべての人が同じ情報を基に同じ行動をとるため、競争が激化し、利益を得ることが難しくなるのです。

情報の非対称性はビジネス機会生成の重要な要素であり、それをいかにして活用するかが成功の鍵となります。新しい市場の動向や技術の進歩、消費者のニーズの変化など、常に情報を収集し、それを基に迅速な意思決定を行うことで、他者に先駆けてビジネスチャンスを掴むことができます。

研究開発は、組織的に新しいものを生み出す活動です。だからこそ、そこで得られる知見は新しいビジネスチャンスの源となります。現在、オープン・イノベーションが喧伝されていますが、これは決して、研究開発のアウトソーシングではありません。自社での研究開発投資を減らしてしまうと、外部にある優れたシーズを適切に評価し、社内に吸収する能力が下がってしまうことも観察されています。

これは多くの研究があるのですが、最初に発見したのはカーネギーメロン大学のウエスレイ・コーヘンとペンシルバニア大学のダニエル・レビンサールたちです。彼らは、アメリカの製造業を分析し、自社での研究開発への投資が小さくなると、将来、外部にある重要な技術を評価し、取り入れる能力( Absorptive Capacity:吸収能力と呼ばれています)が小さくなるということを発見したのです。その後、同様の発見が繰り返されてきました。この研究開発投資の機能は、目には見えにくいのですが重要な無形資産です。オープン・イノベーションを上手く行うためにも、自社の研究開発投資はとても大切であることを示唆しています。

ただ、むやみに研究開発投資をすればよいというものではもちろんありません。研究開発には「経路依存性」という特徴があります。経路依存とは、過去のある選択や出来事がその後の選択に影響を与える現象です。研究開発には、経路依存性があるということは一般的によく観察されています。

企業が研究開発を進めると、その分野での知識が蓄積されます。この蓄積をもとに次の研究開発を行えば、他社に先んじて新しいものを生み出せる可能性が高まります。だからこそ、一度、ある領域で研究開発を始めると、その領域で研究開発を続ける傾向があるのです。研究開発で優れた成果が出れば、なおさら、その傾向は強くなります。ただし、同じ分野で研究開発を続けると、徐々に得られる成果が小さくなっていくというトレードオフも存在します。

研究開発には経路依存性が存在している一方で、企業の研究開発は、経営戦略と密接に結びついていることが重要です。研究開発は新しいものを生み出し、市場で独自の地位を築くことを目的としています。そのため、企業がどのようなビジネスを展開し、持続的に利益を得るための道筋によって、研究開発の方向性も変わってきます。技術的に優れた新しいものを生み出しても、その分野での競争が激しければ、持続的に利益を上げるのは難しくなります。もちろん、研究開発の成果によって、経営戦略も変わってきます。相互に大きな関連があるはずです。

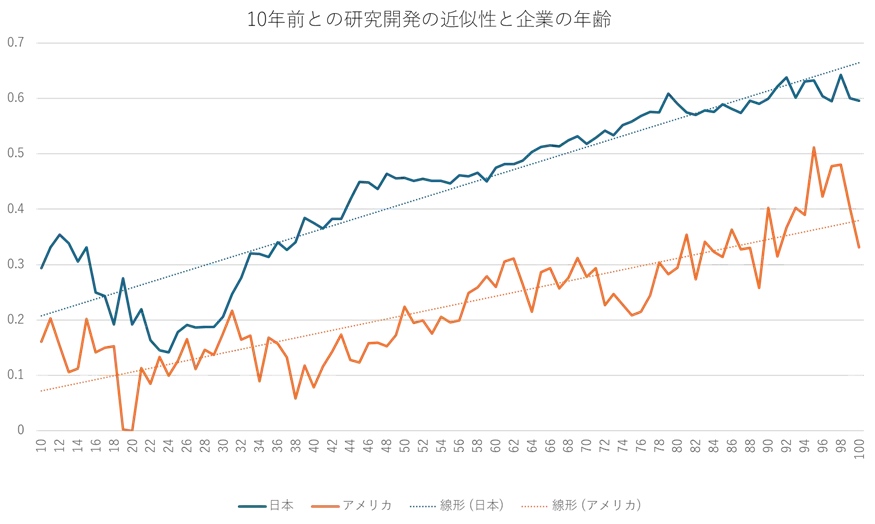

しかし、日本企業の研究開発と戦略の結びつきは、それほど強くないようです。以下の図は、日本とアメリカの公開企業の設立からの経過年数と、企業の研究開発が 10 年前とどの程度似ているかをプロットしたものです。ここでの近似性とは、その企業が現在行っている研究開発が過去の研究開発とどれほど同じ分野で行われているかを示しています。研究開発のポートフォリオをどの程度、変化させているかです。0の場合には、10 年前と全く違う研究開発ポートフォリオだということを意味しています。1の場合には、10 年前と全く同じ研究開発ポートフォリオだということになります。

この図を見ると、日米企業ともに、企業が年を取ると研究開発の過去との近似性が高くなることが分かります。しかし、日本企業の近似性はアメリカ企業よりも高いです。アメリカ企業の多くは専業企業であり、日本企業の近似性は実質的にアメリカ企業よりも高いのです。

「研究開発のポートフォリオが変わらないことは、そんなに問題なのか?」と考える鋭い方もいらっしゃるでしょう。確かに、研究開発のポートフォリオが過去とあまり変わっていないこと(近似性が高いこと)は、競争力がある企業にとっては全く問題ではありません。自社が競争力をもつ領域でビジネスをしているということです。

問題があるとすれば、競争力のない企業が同じ分野で研究開発を続けていることです。同じ分野で研究開発をしていたとしても、儲かっていないのですから、戦略的に領域変更をするべきでしょう。

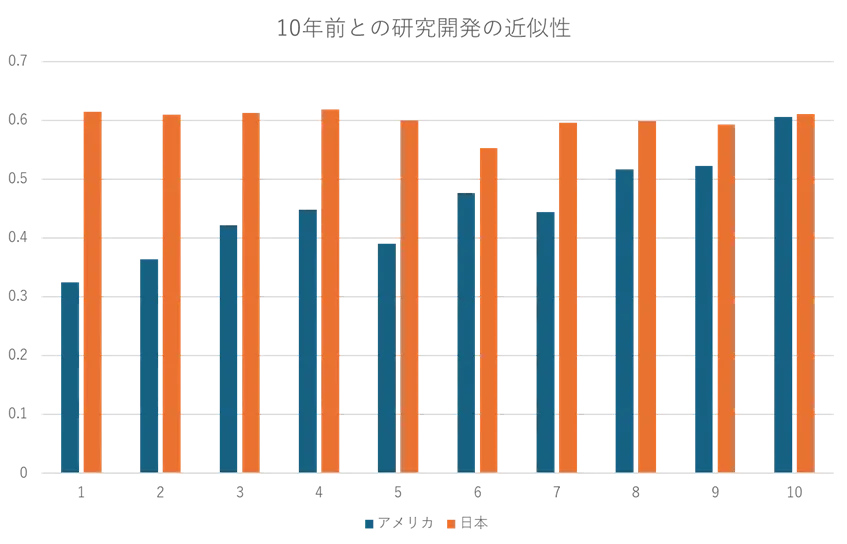

下の図は、10 年前と現在の研究開発の類似度の平均を、日米の株式公開企業の超過利益率の 10 分位点ごとにプロットしたものです。超過利益率とは、ある企業の利益率(ここでは ROA )と、その企業の主たるビジネスの産業の平均利益率との差です。産業の平均よりも、高い企業(優秀な企業)もあれば、低い企業もあります。

10 は超過利益率がトップの企業群であり、1は超過利益率が最下位の企業群です。超過利益率がゼロ、つまり企業の利益率が産業平均と同じ企業は、日米ともに5にプロットされています。6以上が平均以上の企業であり、4以下が平均以下の利益率の企業ということになります。

アメリカを見ると、超過利益率が高い企業群の技術的近似性が高く、超過利益率が低い企業群では近似性は低下します。競争力がある企業はその領域で研究開発を続け、競争力がない企業は領域を変化させているわけです。

これに対して、日本企業はどの企業も、技術的近似性がほとんど同じなのです。つまり、超過利益率によって変化していないのです。日本ではどの企業の近似性も、アメリカのトップの企業と同じ水準です。

競争力がある企業とない企業では、とるべき戦略は当然異なります。競争力を構築できていない企業は、これまでと同じ領域で研究開発を続けていても大きな成果は見込めません。当たり前ですが、戦略を変更する必要があります。

競争力がある企業は、その強みをさらに強固なものにするインセンティブがあります。日本企業の場合、どの企業も同じような研究開発のマネジメントが行われており、戦略と研究開発が乖離していることが伺えます。特に問題なのは、競争力がない企業も、競争力がある企業のように研究開発をしていることです。

もちろん、因果関係には注意が必要です。研究開発の領域を変えていない(近似性が高い)から高収益になり、領域を大きく変えている(近似性が低い)から低収益になっている可能性もあります。しかし、いずれにしても、アメリカ企業では研究開発とマネジメントの間の関連性が高く、日本では低いのです。

日本企業の研究開発のマネジメントをされている方や、経営企画の方、それぞれとお話をさせていただく機会が結構あります。企業に呼んでもらったり、研究室を訪問してくれたりします。しかし、研究開発のマネジメントの方と、経営企画の方が一緒にお見えになることは、なかなかありません。研究開発のあり方と経営企画の戦略がより密接な結びつきは、日本企業ののびしろだと思います。まずは、もっと一緒に議論してみては。

【著者紹介】

清水 洋 氏

早稲田大学 商学学術院 教授

【略歴】

1973 年生まれ。2007 年 London School of Economics and Political Science より Ph.D 。

Eindhoven University of Technology ポストドクトラルフェロー、一橋大学イノベーション研究センター専任講師、准教授、教授を経て、2019 年4月より現職。

イノベーションのパターンを企業の競争戦略、組織構造、産業組織の観点から分析している。

著書は『アントレプレナーシップ』(有斐閣、2022 年)、『イノベーション』(有斐閣、2022 年)『野生化するイノベーション』(新潮選書、2019 年)、『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション:半導体レーザーの技術進化の日米比較』(有斐閣、2016 年)、『イノベーションの考え方』(日経文庫、2023 年)など多数。

『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション:半導体レーザーの技術進化の日米比較』で、第 59 回日経・経済図書文化賞、第 33 回組織学会高宮賞。

General Purpose Technology, Spin-out, and Innovationでシュンペーター賞。

【関連記事】

戦略的なオープンイノベーションの考え方〜学術視点からのイノベーション

こちらは清水 洋 教授に「競争戦略としてのオープンイノベーション」というテーマで、セミナーでお話しいただき、レポート記事として掲載いたしました。こちらもぜひご覧ください。

オープンイノベーションを支援するリンカーズの各種サービス

リンカーズ株式会社は、ものづくり企業向けにイノベーション・オープンイノベーションを支援している会社です。技術パートナー探索やユーザー開拓など、ものづくり企業の様々な課題に対してビジネスマッチングを軸にしたソリューションをご提供しています。またあらゆる技術テーマでのグローバル先端技術調査も承っております。

◆技術パートナーの探索には「 Linkers Sourcing(リンカーズソーシング)」

Linkers Sourcing は、全国の産業コーディネーター・中小企業ネットワークやリンカーズの独自データベースを活用して、貴社の技術課題を解決できる最適な技術パートナーを探索するサービスです。ものづくり業界の皆様が抱える、共同研究・共同開発、試作設計、プロセス改善、生産委託・量産委託、事業連携など様々なお悩みを、スピーディに解決へと導きます。

◆技術の販路開拓/ユーザー開拓には「 Linkers Marketing(リンカーズマーケティング)」

Linkers Marketing は、貴社の技術・製品・サービスを、弊社独自の企業ネットワークに向けて紹介し、関心を持っていただいた企業様との面談機会を提供するサービスです。面談にいたらなかった企業についても、フィードバックコメントが可視化されることにより、今後の営業・マーケティング活動の改善に繋げていただけます。

◆技術情報の収集には「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」

Linkers Research は、貴社の業務目的に合わせたグローバル先端技術調査サービスです。各分野の専門家、構築したリサーチャネットワーク、独自技術データベースを活用することで先端技術を「広く」かつ「深く」調査することが可能です。研究・技術パートナー探し、新規事業検討や R&D のテーマ検討のための技術ベンチマーク調査、出資先や提携先検討のための有力企業発掘など様々な目的でご利用いただけます。

オープンイノベーションの推進についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まだ方向性が決まっていない」

「今は情報収集段階で、将来的には検討したい」

など、具体的な相談でなくても構いません。

リンカーズが皆さまのお悩みや課題を伺い、今後の進め方を具体化するご支援をさせていただきます。

リンカーズはものづくり企業の方向けにさまざまな Web セミナーを開催しています。

最新のセミナー情報やセミナーのレポート記事など、お役立ち情報を公式 Facebookでご案内しています。ぜひフォローをお願いします。