- 配信日:2025.11.13

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

イノベーションの本質:実務と理論で徹底解説

ジョブ理論

破壊的イノベーションのような現象が存在する中でも、研究者は「イノベーションを予測できる」という立場と、「イノベーションは予測できない」という立場に分かれます。

クリステンセン教授は「見えにくい顧客ニーズでも見つけ出せる」としました。すなわち「イノベーションを予測できる」という立場の研究者です。そんなクリステンセン教授が唱えたのが「ジョブ理論」。まずはこのジョブ理論について説明します。

ジョブ理論のベースにあるのは、伝統的なマーケティングへのアンチテーゼです。マーケティングの父と言われるレビット教授は 50 年以上前に「顧客は4分の1インチのドリルを買いたいわけではない。穴が欲しいのだ」という名言を残しました。ドリルメーカーはドリルのスペック競争をしがちですが、顧客はそれに興味がなく、単に穴を開けたいだけです。

クリステンセン教授のジョブ理論では、「顧客は片付けるべき用事(ジョブ)をこなすために製品を雇用している」という表現を使います。つまり、「顧客が何を実現するためにその製品を買ったのかを考えることが重要だ」と唱えているのです。

ジョブ理論の実践例:キーエンスの成功要因

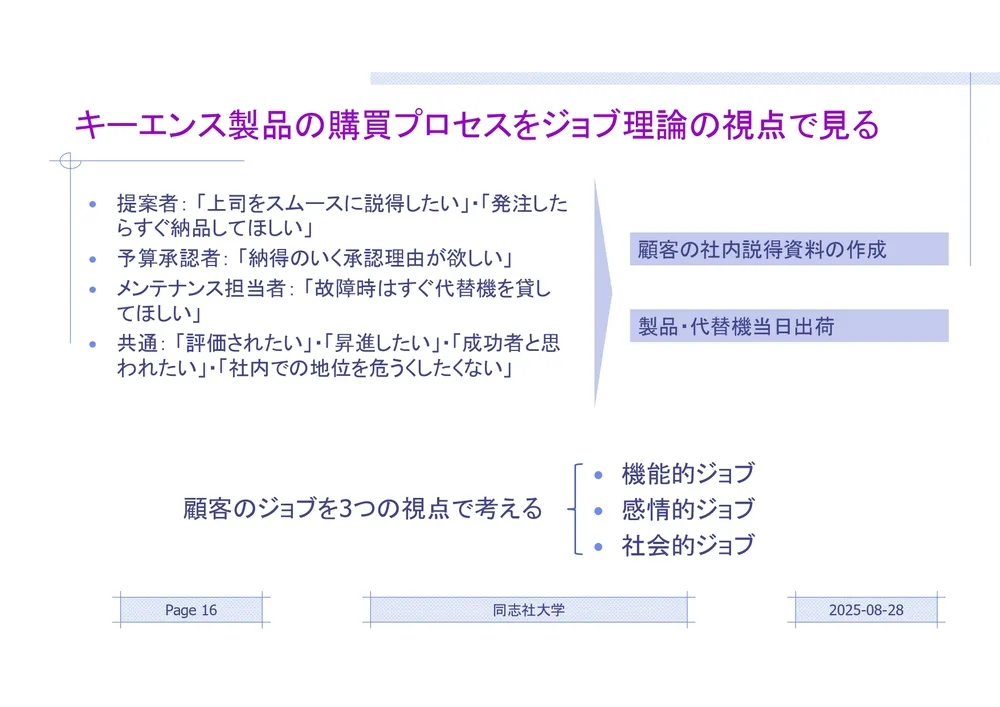

ジョブ理論は BtoB 製品にも応用できます。高収益企業として知られるキーエンスの購買プロセスを例に見ていきましょう。

キーエンスの商品を購入したい技術者には「上司をスムースに説得したい」「発注した

ら、すぐ納品してほしい」というニーズがあります。一方、予算承認者は「購入を承認するための納得のいく理由が必要」、メンテナンス担当者は「壊れた場合に代替機がすぐほしい」という、それぞれ異なるニーズを持っています。

キーエンスは、これらに対して優れたソリューションを提供しています。「この製品を買うと○カ月で○円儲かるから、半年で元が取れる」という資料を顧客に代わって作成します。また製造業で一般に在庫が悪とされる中、2カ月分程度の在庫(製品・代替機)をキープして「すぐ納品してほしい」「代替機がすぐほしい」というニーズに応えています。

BtoB 製品の購買意思決定は金額が重視されるように思えますが、実際の決定要因となるのは社員という人間の意思です。そして多くの社員は、「評価されたい」「昇進したい」など、心の中に人間らしいジョブを有しているものです。購買プロセスにおけるこういった人間特有のジョブを解決するための仕組みを、キーエンスでは組織として確立しているのです。

ジョブ理論を実践に活かすにあたり、クリステンセン教授は、ジョブを3つに分類して考えることを提案しています。

- 1. 機能的ジョブ:業務を処理するためにどういうスペックが必要か

- 2. 感情的ジョブ:それを使うことでどういう気持ちを味わいたいか

- 3. 社会的ジョブ:それを使うことで周りからどう見られたいか

エフェクチュエーション理論

ジョブ理論は「見えない顧客ニーズを見つけることは可能だ(イノベーションは予測できる)」という前提の理論でした。これとは別に「イノベーションは予測できない」という意見の研究者が提唱した探索的アプローチとして、近年「エフェクチュエーション」という考え方が注目されています。

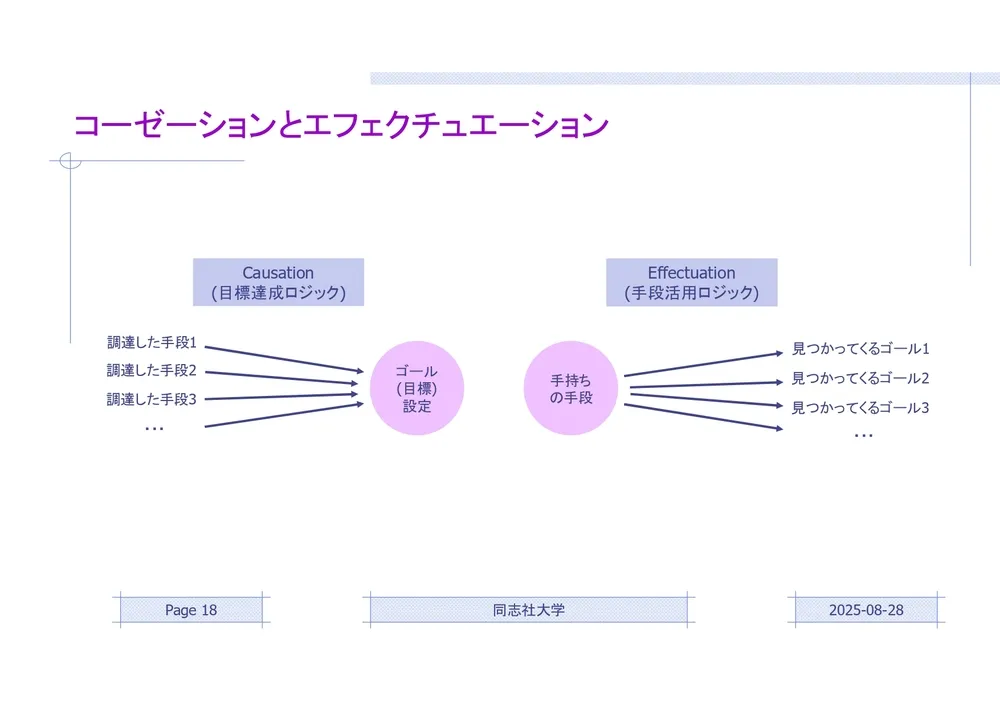

従来の経営学やマーケティングは「コーゼーション」、つまりゴールを設定してそれに向けて必要なものを揃え、計画的に一直線で攻めていく手法でした。これに対してエフェクチュエーションは、手持ちのもの(能力、人脈など)をスタートに「何が使えるだろう、何に使えるだろう」とトライアンドエラーをして、結果的に何らかの成功を得る手法です。

・参考書籍2:『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(著者:吉田満梨、中村龍太、出版社:ダイヤモンド社、2023年、https://amzn.asia/d/3AFPJN9)

エフェクチュエーションは思いつきで生まれたわけではなく、優れた起業家数十人に対して意思決定実験を行い、その結果を分析して見つかった共通項を理論化したものです。提唱者であるサラスバシー教授は、その共通項として以下の5つを自著で紹介しています。

- 1. 手の中の鳥:周りには多くの機会があるが、自分の持っている資源(武器)を起点に考える

- 2. 許容可能な損失:損切りポイントを事前に決め、その範囲内で行動する

- 3. クレイジーキルト:コミットしてくれる仲間をどんどん作り共創していく。一見、敵のような人でも仲間にすることもある

- 4. レモネード:予期せず手に入った良くないものでも活用方法を考える(レモンならレモネードにして売る)

- 5. 飛行機のパイロット:予測に頼りすぎず、望む未来を創るために今自分たちが操縦(コントロール)できることだけに集中する

この5つの共通項を守ることで、イノベーションの成功率は高まるとされています。

ただし、エフェクチュエーションはイノベーションを起こす手法として常に最適というわけではありません。ゴールが見えない(顧客が何を受け入れるかわからない)状況ではエフェクチュエーションが有効ですが、一度マーケットが形成されたら予測可能になるため、コーゼーション(計画的アプローチ)に切り替える必要があります。両方を適切なタイミングで使い分けることが重要です。

オープンイノベーションの現状と課題

イノベーションを起こす方法には「オープンイノベーション」もあります。最後にオープンイノベーションに簡単に触れておきます。

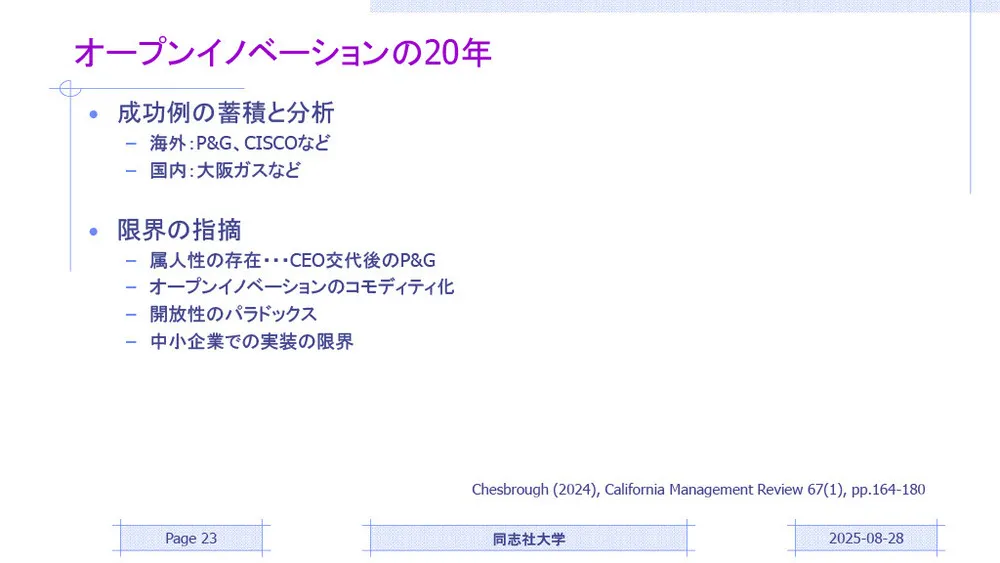

2003 年頃にオープンイノベーションの概念が登場し、提唱者のチェスブロウ教授が 2024 年に、提唱から 20 年の振り返り論文を発表しました。有名なオープンイノベーション成功事例としては、 P&G 、CISCO 、国内では大阪ガスなどがあります。

しかし、オープンイノベーションの研究が進むにつれて限界も明らかになってきています。例えば P&G は CEO 交代後に業績が伸びなくなり、このことから「オープンイノベーションには属人性があるのではないか」と指摘されるようになりました。また、多くの企業が取り組んだ結果、オープンイノベーション自体がコモディティ化し、差別化要因にならなくなっている業界もあります。他にも、オープンにしたことで企業のパフォーマンスが落ちたり、中小企業では時間的・金銭的コストの面でオープンイノベーションを実装しにくかったりなどの問題も見えてきました。

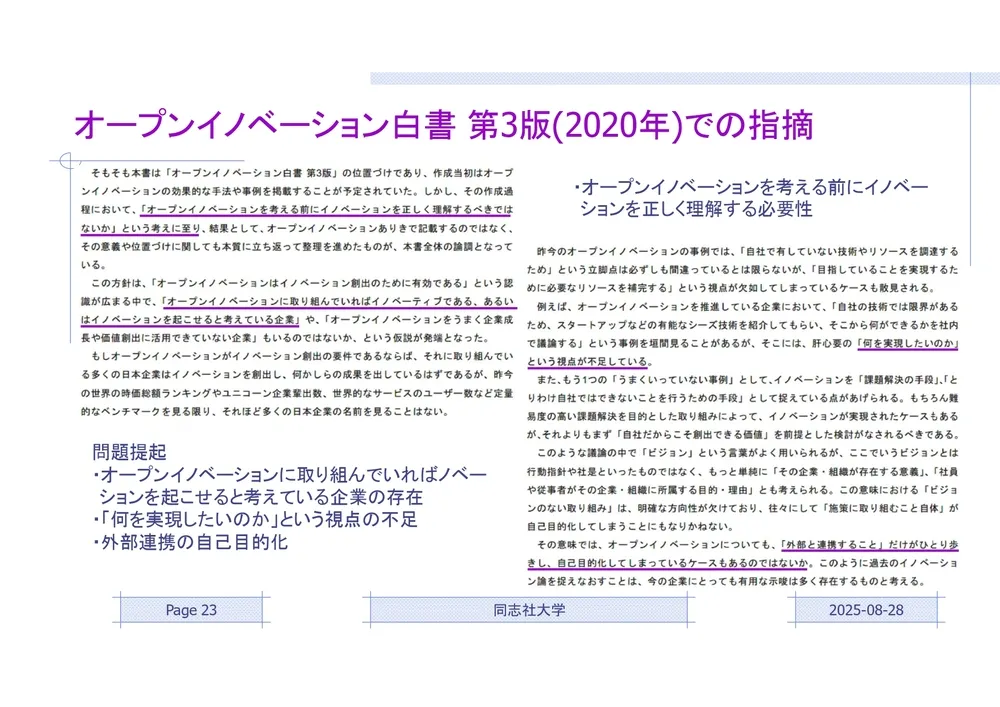

日本の状況を見ると、『オープンイノベーション白書』が 2015 年に初版、その後第2版、第3版まで発行されています。初版と第2版では「これからはオープンイノベーションが活発化していく」というような内容が載っていたのですが、第3版では「なぜオープンイノベーションの成功例が出てこないのか」という問題提起の内容に変わっています。そして第3版の著者たちは、日本企業では外部連携をすること自体が目的化し(手段の目的化)、「何を実現したいのか」というオープンイノベーションで最も重要な視点が欠けているのではないかと指摘しているのです。

このような状況にある日本企業は、オープンイノベーションを行う前に、イノベーションという概念そのものを正しく理解する必要があるだろうと、第3版の前書きの部分に記載されています。そして紙面の多くが、イノベーション理論の説明に割かれています。

私もまったく同感で、イノベーション教育に携わるために企業から大学に転身した理由もここにあります。

講演者紹介

森 良弘 氏

同志社大学 大学院 ビジネス研究科 教授

【略歴】

1991年 神戸大学大学院理学研究科修士課程修了、1999年 博士(工学)(九州大学)、2018年 MBA(同志社大学)。新日本製鐵株式会社(現、日本製鉄株式会社) 主任研究員、外資系半導体材料メーカー、株式会社堀場製作所 液体計測開発部長、株式会社堀場アドバンスドテクノ コーポレートオフィサー 開発本部長を経て、2022年より現職。専門はイノベーションマネジメントで、特に技術者の行動特性について研究している。

>森 良弘 氏の詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。

オープンイノベーション推進を支援するリンカーズの各種サービス

リンカーズ株式会社は、ものづくり企業向けにイノベーション・オープンイノベーション活動を支援している会社です。技術パートナー探索や、技術起点での販路・ユーザー開拓など、ものづくり企業の様々な課題に対してビジネスマッチングを軸にしたソリューションをご提供しています。またあらゆる技術テーマでのグローバル先端技術調査、市場調査も承っております。

◆貴社の技術課題を解決する最適なパートナーを探索:「 Linkers Sourcing(リンカーズソーシング)」

全国の産業コーディネーターや中小企業ネットワーク、そしてリンカーズ独自のデータベースを駆使し、共同研究・共同開発、試作設計、プロセス改善、生産・量産委託など、貴社の具体的な技術課題に合致する最適なパートナーをスピーディーに探索します。これまで見つけられなかった「ミッシングピース」を埋め、変化に強い開発体制構築を支援します。

◆貴社の技術・製品の新たな販路・ユーザーを開拓/仮説検証を行う:「 Linkers Marketing(リンカーズマーケティング)」

貴社の画期的な技術・製品・サービスを、リンカーズ独自の企業ネットワークを通じてご紹介し、関心を持った企業との面談機会を創出します。面談に至らなかった場合でも、具体的なフィードバックコメントが可視化されるため、今後の営業・マーケティング戦略の改善に繋げていただけます。

◆世界の先端技術動向を徹底調査:「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」

貴社の業務目的に合わせて、各分野の専門家と独自のリサーチャーネットワーク、技術データベースを活用し、グローバルな先端技術を「広く」かつ「深く」調査します。研究・技術パートナー探し、新規事業やR&Dテーマの検討、有望企業の探索など、多岐にわたる目的でご活用いただけます。

オープンイノベーションの推進についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まだ方向性が決まっていない」

「今は情報収集段階で、将来的には検討したい」

など、具体的な相談でなくても構いません。

リンカーズが皆さまのお悩みや課題を伺い、今後の進め方を具体化するご支援をさせていただきます。

リンカーズはものづくり企業の方向けにさまざまな Web セミナーを開催しています。

最新のセミナー情報やセミナーのレポート記事など、お役立ち情報を公式 Facebookでご案内しています。ぜひフォローをお願いします。