- 配信日:2025.11.13

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

イノベーションの本質:実務と理論で徹底解説

この記事は、リンカーズ株式会社が主催したWebセミナー『実務と理論から迫る イノベーションの成功条件~オープンイノベーション徹底解剖アカデミア編~』のお話を編集したものです。

同志社大学 大学院ビジネス研究科 教授 森 良弘(もり よしひろ)様が、技術者から経営学者へ転身した経験を活かし、イノベーションの本質を理論と実務の両面から詳細に解説。「技術革新」と「イノベーション」の根本的な違いから、破壊的イノベーションのメカニズムまで紹介しています。さらに、ジョブ理論、エフェクチュエーションの原則、そしてオープンイノベーションの成功に向けて、その推進における現実的な課題について語っています。

目次

●イノベーションの定義(技術革新との違い)

●特に注目するべき「破壊的イノベーション」

・破壊的イノベーションのメカニズム

●ジョブ理論

・ジョブ理論の実践例:キーエンスの成功要因

●エフェクチュエーション理論

●オープンイノベーションの現状と課題

イノベーションの定義(技術革新との違い)

まずは今回のテーマである「イノベーション」について、経営学の観点を踏まえながら定義しましょう。

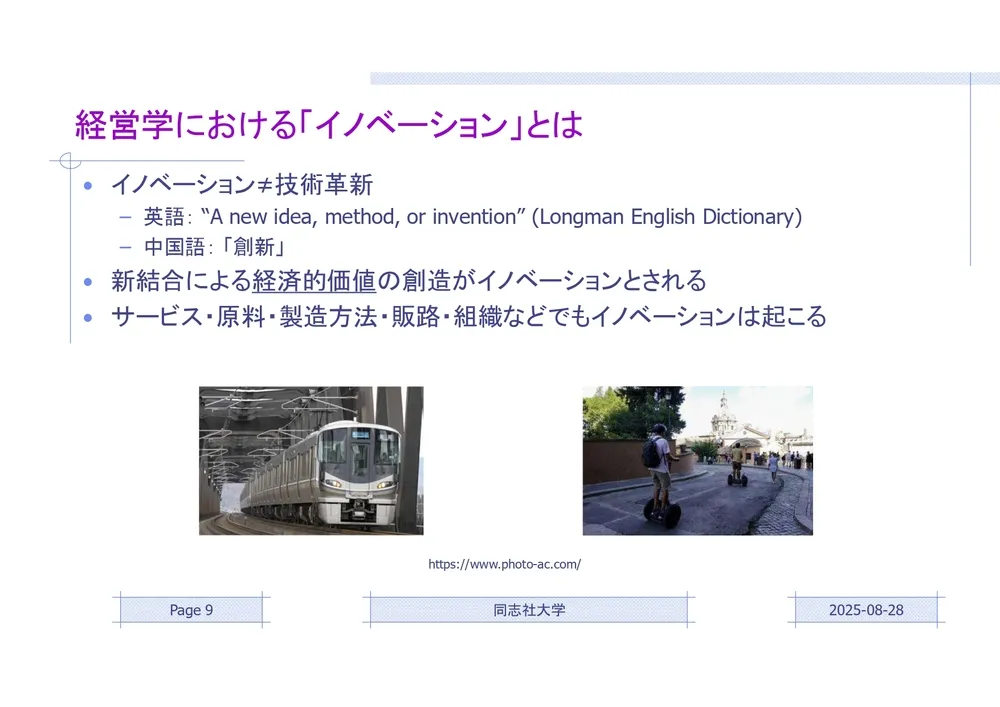

経営学においてイノベーションという言葉は、一般的に言われる「技術革新」という意味では使われません。そもそもイノベーションという言葉の意味に「テクノロジー」という要素は含まれていないのです。

イノベーションとは「既存のモノの新結合で経済的価値を創出すること」というのが、比較的共通した定義となります。経済的価値の創出なので、製品やサービスに限らず販路・組織などでもイノベーションが起こります。

技術とイノベーションの関係を説明するのに、私がよく使う例が画像の下側にある写真です。左は JR の新快速で、普通電車だと 50 分かかる京都-大阪間を、わずか 29 分でつなぎます。しかし、新快速は既存の電車車両を既存の線路で走らせているだけです。普通の電車と何が違うかというと、貨物路線を時間借りして走らせています。貨物路線はダイヤ調整が容易なため、昼間だけ新快速を優先するダイヤを組むことで高い利便性を発揮しているのです。まさに「新結合によるイノベーション」の事例と言えるでしょう。

一方、右側のセグウェイは次世代モビリティとして、6軸センサーを活用し二輪で傾いた方向に進むという高度な技術を使った「技術革新」の事例です。しかし、セグウェイを作った企業は数年前に事業を停止し、普及しませんでした。セグウェイは「技術革新」だったかもしれませんが、経営学におけるイノベーションは「経済的価値の創出」ですから、「イノベーション」ではなかったのです。

特に注目するべき「破壊的イノベーション」

イノベーションはいくつかに分類でき、その分類方法は研究者によって異なります。理系の学問の場合、分類は1つの方法に収束するのが基本ですが、経営学においては1つとは限りません。研究者ごとの様々な分類のうち、評価されたものが残っていく。これも大きな違いだと感じています。

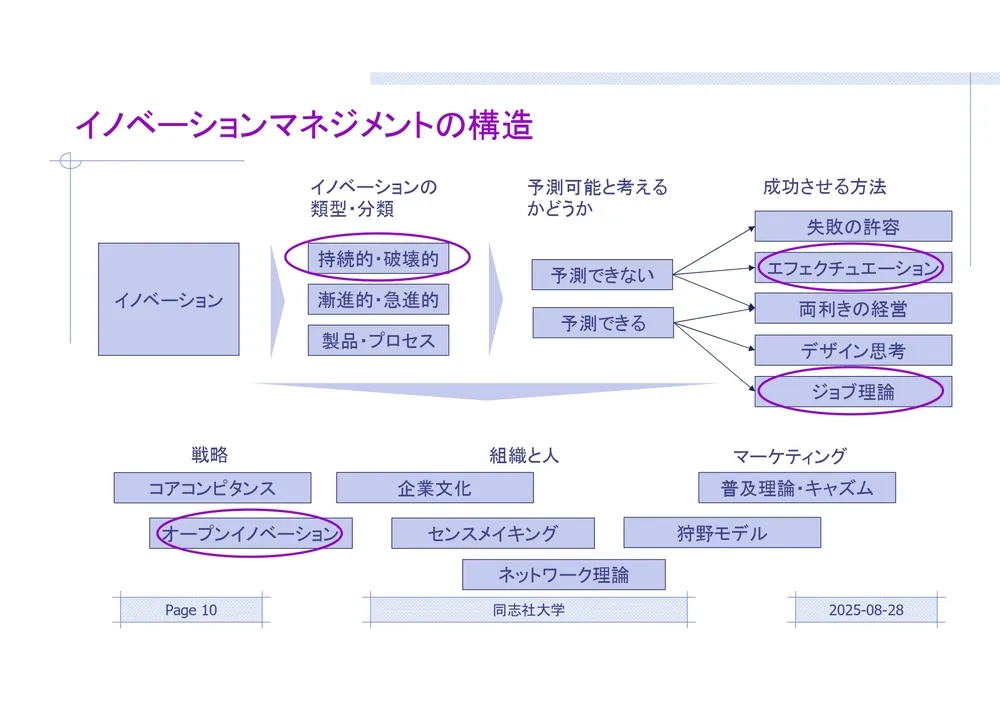

また、イノベーションが起こるかどうか「予測できない」と提唱する研究者と、「予測できる」と提唱する研究者の2タイプに分かれます。「予測できない」とする研究者も、彼らなりに「どうすればイノベーションを成功させられるか」を考え、その方法を提案しています。画像右側にある「エフェクチュエーション」がその方法の1つで、これは後ほど解説します。「予測できる」とする研究者が考える方法のうち、「ジョブ理論」というものについても、後ほど取り上げます。

イノベーションの中でも特に注目すべきは「破壊的イノベーション」です。これは「優秀な企業であるがゆえに負ける」という逆説的な現象です。

カメラ業界の企業であるポラロイドとカシオを例に説明します。ポラロイドは長年インスタントカメラ業界のトップに立つ優良企業でしたが、現在は存在しません(ブランドのみ残存)。デジタルカメラに取って代わられたのです。カシオが作った世界初のコンパクトデジタルカメラ『 QV-10 』が、この変革の始まりでした。

興味深いのは画質の比較です。ポラロイドはデジタルカメラに換算すると約 1,000 万画素相当だと言われる一方で、 QV-10 はわずか8万画素しかありませんでした。 1,000 万画素のカメラを持つポラロイドからすると、8万画素のカメラなどおもちゃにしか思えません。

しかし、おもちゃだと思われていた8万画素のデジタルカメラがなぜか市場に受け入れられ、 10 万、 30 万、 50 万、 100 万、 1,000 万画素へと進化。最終的には従来のプレイヤーだったポラロイドを退場させることになりました。これがまさに、破壊的イノベーションです。

破壊的イノベーションのメカニズム

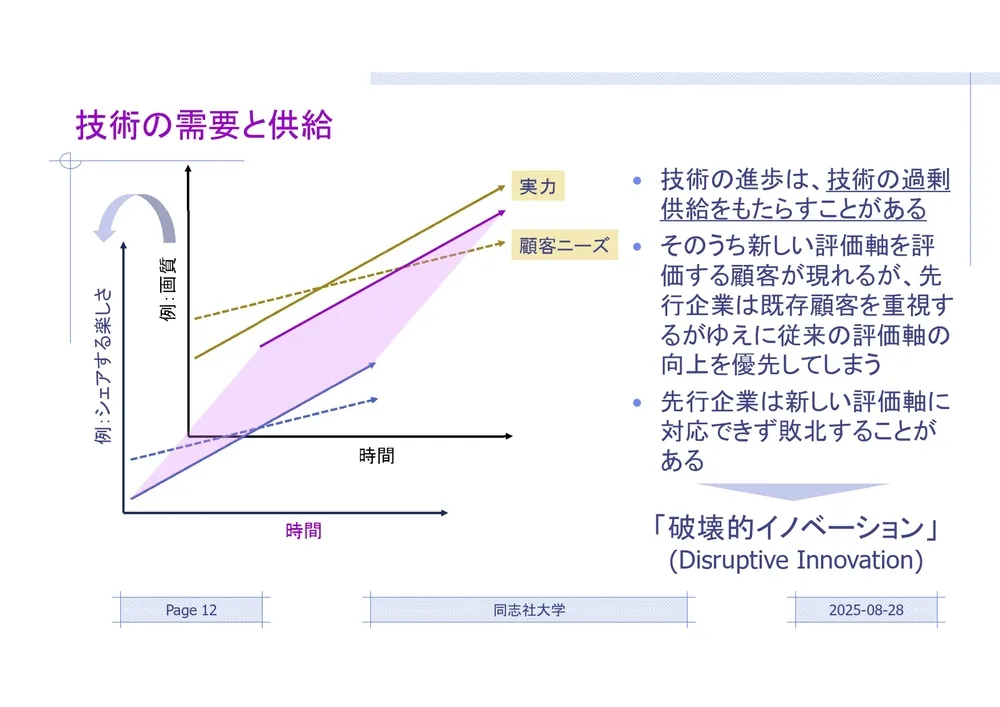

破壊的イノベーションが起こるメカニズムを説明します。画像にあるグラフの横軸が時間、縦軸が品質(顧客の評価指標)です。

顧客は当然、より高い品質、先ほどのカメラの例で言えば「きれいな画質」を求め続けます。それに対してインスタントカメラやフィルムカメラは技術開発を重ね、実力を向上させてきました。そして顧客のニーズと技術がクロスしたとき、カメラの市場が生まれます。しかし、一度市場が形成されると新規参入者が増えて競争が激化し、顧客ニーズよりも実際の技術レベルの方が高くなる「技術の過剰供給」が発生します。顧客ニーズを超えているにも関わらず、市場から振り落とされないように技術を高めていく、言ってみれば不毛な争いに陥ってしまうことがあるのです。

このような状況が続く中で、品質以外の新しい指標を重視する顧客がいることに気づく人が現れます。カメラを例にすると、「写真をシェアする楽しさ」が該当するでしょう。もちろん最初は小さな市場ですが、新しいニーズに応える製品が登場し、やがて技術競争が始まります。破壊的イノベーションの恐ろしいところはここで、「写真をシェアする楽しさ」という顧客ニーズを満たすための競争をしているうちに、いつのまにか「画質」も上がっていき、これまで画質を重視してカメラを買っていた顧客のニーズさえも超えてしまうことがあります。新しい市場は元々小さいため、低コスト体質の企業が多く、技術が向上した際には同じ性能で圧倒的に安い製品を提供できるようになるのです。すると従来の企業は価格競争に負けて倒産してしまいます。この現象を、クリステンセン教授は「破壊的イノベーション」と名付けました。

またクリステンセン教授は、「先行企業が負けるのは愚かだったからではなく、優秀だったからだ」とも提唱しました。顧客が「画質」を求めていたから画質競争に勝ってポジションを築いたけれど、そのために「シェアする楽しさ」のような新しいニーズを見落としてしまう。これが破壊的イノベーションの本質です。

次のページ:イノベーションを成功に導く「ジョブ理論」と「エフェクチュエーション」の原則、そしてオープンイノベーションの課題を紹介します。