- 配信日:2025.09.08

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

【キーエンスに学ぶ】高収益を生む事業企画と開発組織の作り方〜営業利益率50%超の秘訣〜

キーエンスの商品企画の仕組みとマーケットインのアプローチ

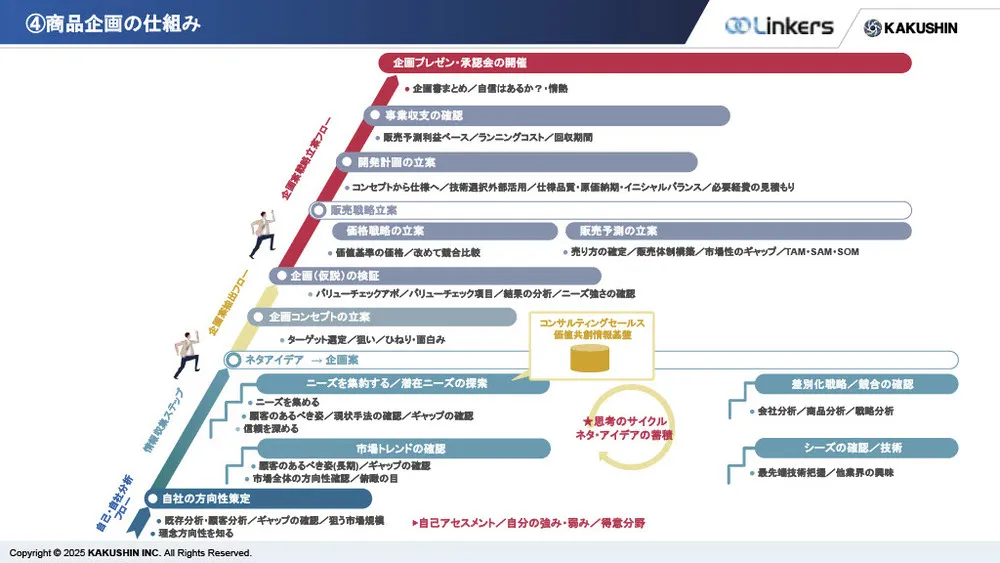

加福: ここまでキーエンスの強みについてお二人からご意見・解説をいただきました。実際のところ、商品企画には入口の顧客ニーズの発掘から出口の商品に至るまで様々な試行錯誤があって、失敗するようなことも多々あるかと思います。ここの確度を高めるという観点でいうと、キーエンスではどのような仕組みを作っているのか、大﨑さんにお伺いしたいです。

大﨑様: はい。では、商品企画の仕組みに関する部分になるかと思うので、そこを解説したいと思います。

画像のように下のほうから順にステップが続き、最終的に企画案としてまとめ上げる流れになっています。

この流れで重視しているのが「お客様の欲しがるものを作る」というマーケットインの考え方です。それから、お客様との接触面積の多い営業担当が、お客様の情報(ニーズ)を吸い上げてデータベースにしっかりと残していくこと。これも重要になります。

営業が残したデータを他の部署、特に商品企画部門が閲覧できる状態にしておきます。そして、データベースの情報を基に様々なアイデアを得て、企画案に仕上げていくという流れです。

このように、商品企画の段階でしっかりとアイデアを構築できるようになると、再現性のある強い企画を生み出せるようになると考えています。

前田: この仕組みのキーとなるのは、やはり営業がお客様のニーズを吸い上げ、他の部門がアクセスできるデータベースに残すことだと思います。

一般的に社内のデータベースというものは事業部ごとに存在し、それぞれが分離されていてどの部門でもアクセスできるわけではないと思われます。さらに、データベースに登録された情報がアップデートされていないというケースも多いでしょう。そのため、仮に全社で情報共有できるデータベースがあったとしても、うまく活用できていないという会社は少なくないと考えています。

キーエンスでは営業が取ってきた最新の顧客ニーズを全部門が閲覧できるデータベースで管理している。だからこそ確度の高い事業案が作れるのだと、個人的に思います。

ちなみに、大﨑さんに質問なのですが、キーエンスにも事業部ごとにデータベースが存在しているのでしょうか?

大﨑様: キーエンスは事業部という形で、商品によって 10 ほどの事業部に分かれています。しかし、それぞれデータベースがあるというわけではなく、先ほど紹介した「価値共創情報基盤」のみです。

前田: ということは、他の事業部とお客様が被ることもあり得ますよね?

大﨑様: そうですね。ただ、お客様からすると、例えば事業部 A と事業部 B の両方の商品が欲しいというケースもあります。そのような場合、事業部 A と事業部 B の営業担当がそれぞれ1人のお客様をサポートします。そして、提案をして見積もりを出してという流れになります。

1人のお客様が自社内にある別の商品も欲しがっているという可能性は十分に考えられます。データベースを全事業部で共有しておけば、各部門の営業が、その商品のスペシャリストとしてお客様に提案することが可能です。お客様の価値を最大化するという観点でも、社内の商品を PR するという観点でも、1つのデータベースに全社でアクセスできる仕組みは非常に役立っていると思いますね。

キーエンスが世界初・業界初を生み出し続ける開発の秘訣

加福: キーエンスの製品の約7割が世界初や業界初とのことですが、大﨑さんにご紹介いただいたプロセスを使うことで、なぜ世界初・業界初を作ることができるのでしょうか?

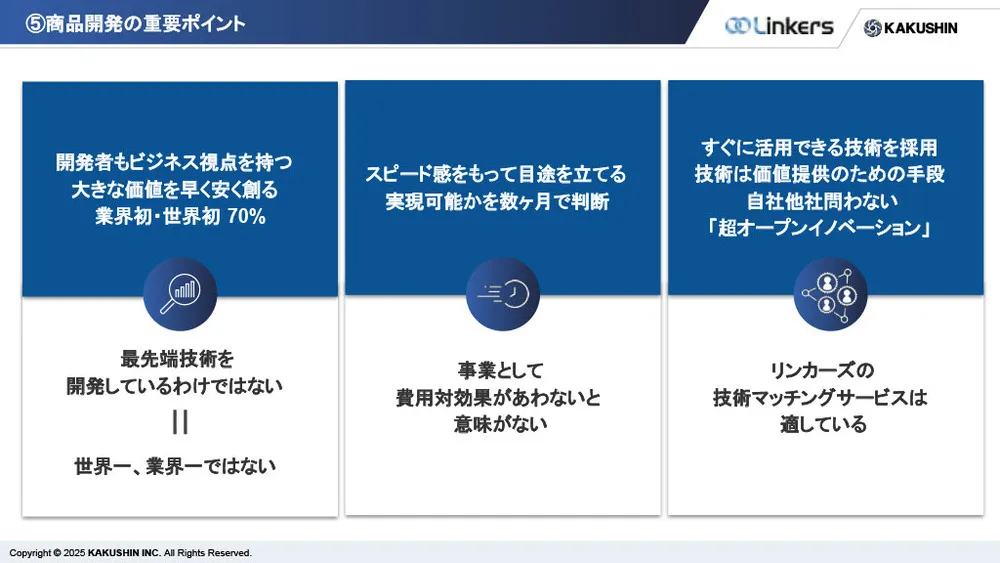

大﨑様: 先ほど解説した商品企画のプロセスで、「お客様はこういう商品を欲しがっている」ということを明確にした後、商品開発部門が商品として実現していきます。その商品開発における重要なポイントを3つ紹介します。

まず重要なのが、開発者もビジネス視点を持つことです。技術ももちろん大事なのですが、最も重要なのは「お客様が一体何を求めているのか」と「お客様が感じる価値を、いかに早く・安く作るか」だと、キーエンスでは考えています。開発者もこのようなビジネス視点を持つことで、お客様への価値を提供しつつ、自社の利益につながる商品をできるだけ素早く市場に投入する。このような考えを開発者にも持ってもらうようにしています。

お客様の潜在ニーズを吸い上げ、かつスピード感を持って開発することにより、結果的に世界初・業界初の商品を多く開発しているということにつながっています。

ここでポイントとなるのが、必ずしも最先端技術を開発しているわけではないという点です。つまりスペックでナンバーワンを目指しているわけではありません。「世界・業界初」という点を重視しています。

例えば、最先端の技術を使った世界一の性能を持つ商品が欲しいというお客様もいらっしゃいます。しかし、そういった方はごく一部です。スペックは世界一でなくていいから、使いやすいものやリーズナブルなものを求めているお客様のほうが多く見られます。世界・業界初、それでいてお客様のニーズが多い商品を作ること。そこに注目しているのが、ポイントの1つ目です。

2つ目は、企画者が企画案を作り上げたときに、「これは本当に実現できるのか」という実現可能性の判断に何年も時間を費やさないこと。キーエンスでは、数カ月で判断しています。これは、もちろんキーエンスとしての費用対効果も含まれていますが、できるかどうかわからないアイデアに時間と労力を費やすより、すぐ形にできるアイデアに取り組んだほうがお客様に価値を感じてもらえるという考え方に基づいています。

3つ目は、活用できる既存技術をうまく採用すること。自前主義に囚われすぎず、社外も含めて今ある技術をうまく使っていこうという考え方です。一方、競合他社との差別化のために、コアのアルゴリズムは自分たちで作り込むという点はしっかりと押さえます。例えば、コア技術の特許を取りつつ、一部は社外のもので補うといったことも行うケースもあります。まさに「超オープンイノベーション」です。この辺りは、リンカーズ様の技術マッチングサービスの利用が適していると思います。

オープンイノベーション支援の3つのパターン

加福: 先ほど大﨑さんより「超オープンイノベーション」というキーワードをいただきましたが、実際に自社でキーエンスのような仕組み作りやオープンイノベーションができるかというと、全ての会社で実現できるわけではないと思います。となると、リンカーズのようなオープンイノベーションの支援を必要とする企業は多いはずです。またオープンイノベーションの支援といっても、企業や部署に課されたミッション、取り巻く環境などによって様々なパターンがあるかと思います。

ここで前田さんに、オープンイノベーション支援のパターンを伺いたいです。

前田: 企業によってどのような支援が必要かは異なるため、はっきりと「このような支援がある」と定義するのは難しいです。ここでは、あくまで例として3つのパターンを紹介します。

1つ目が、全社横断の基礎研究・要素技術開発をやっている部門への支援。 10 年スパンで基礎研究をやっているケースが非常に多いと思っています。要素技術が開発されたら、それを事業本部側の製品開発部隊と一緒に実際の製品開発へと進めていきます。

2つ目が、事業本部側への支援です。事業本部では商品をすぐに市場投入しなければならないという状況が多く、短いケースだと1〜2年ほどのスパンで開発を進めているという印象があります。

3つ目が全社横断の研究開発本部への支援。研究開発本部は市場やお客様から遠いため、お客様の声が入ってきにくいと思います。そのためプロダクトアウトの考え方になってしまいがちです。

それぞれの支援パターンについて、詳しく見ていきます。

1つ目の支援パターンについて。研究所起点の長期研究開発における潜在課題として、孤立技術になるケースや、技術ドリブンになって市場が見えにくいといったものがあると思います。その状況でもお客様の顕在・潜在ニーズを自社で、オンタイムで取得し、シーズを考えたいと思っている企業が多いでしょう。さらに、単なるニーズではなく、成功する確率の高い有望なニーズを獲得したいと考えているはずです。そのような企業には、リンカーズが提供する販路開拓系のサービスである『 Linkers Marketing 』、あるいは未来のニーズからバックキャストして現在のシーズ開発の方法をディスカッションしていく『 Linkers Research 』を活用していただき、支援を受けるのが効果的でしょう。

加福:ありがとうございます。カクシンも近い形の支援が可能なのでしょうか?

大﨑様: そうですね。研究所を独立した部門と捉えた場合、市場リサーチをするような企画部門を持っていないというケースも考えられます。そのようなケースにおいて、研究所のエンジニアの皆様に商品企画の考え方をお伝えし、商品企画のプロセス導入をサポートするといったことができると思います。

もう1点、研究所が持っている既存技術、あるいは市場にまだ出ていない技術・成果を市場にうまく当てはめるにはどうしたらいいか、その方法を探すというサポートも行えます。ややプロダクトアウトが起点になるかもしれませんが、技術や成果からマーケットをいかに形にするかを一緒に考えられると思っています。

加福:ありがとうございます。私からも補足としてリンカーズのサービスについて説明させていただきます。リンカーズではアイデア創出や販路開拓、パートナー探索などオープンイノベーションに必要なプロセスを一気通貫でサポート可能です。例えば、お客様の声が届きにくいという研究所の課題を解消したい場合、リンカーズが持つ技術者のネットワークを活用することでお客様となる技術者の声を集めることができ、ニーズの発掘ができます。

また新しいテーマ探しも研究所に求められる重要な役割でしょう。そこでもリンカーズのサービスが役に立ちます。リンカーズでは、世界で約 45 兆円の投資を集めるスタートアップの取り組みから、どのようなことにお金が使われているかを調査・分析し、その結果を基にテーマ探しを支援するということにも対応しています。

前田:では、続いて2つ目の支援パターンについて。事業部へ移管できない製品の開発を担っている部門、特に新規事業開発部などが多いと思います。このような部門の課題としては、やはりお客様からの距離が遠いので鮮度の高いニーズの獲得が難しいことがあるでしょう。そこで鮮度の高い情報を得ているであろう営業やマーケティング部門と連携しようとしても、彼らは足元の数字に追われているため、しっかりと連携できない。結果、用途開拓・販路開拓ができないというケースが多く見られます。また用途開拓・販路開拓をしたいけれどリソースが不足しているし、そもそもリソースをどうやって探せば良いかわからないという課題もあるでしょう。

そこに対してリンカーズは、用途を探索するサービス『 Linkers Application Search 』を提供。さらにミッシングピースを持っている全世界の企業、アカデミアを探す『 Linkers Sourcing 』というサービスも用意しています。

大﨑様: 新規事業開発部のような事業部も、先ほどの研究所と同じく独立しているようなイメージです。そのためカクシンで行えるサポートも近しい内容になります。

もう1点加えて、すぐ隣に短いスパンで企画開発している部門があるという前提ですが、そちらで集めた営業の情報・顧客ニーズを集約していくデータベースを活用し、既存技術をどう生かしていくか、その方法を見つけるという支援ができます。

加福:ありがとうございます。こちらについても、リンカーズでどのような支援ができるのか私の方から補足させていただきます。

新規事業開発においては特に用途探しが重要になるかと思います。しかし、新しい市場で用途探しをしようとすると、その市場に関する知見がなく難航しがちです。その点で、リンカーズでは 200 名以上の専門家を抱えており、彼らの集合知を活用して新しい用途を探すサポートができます。

また、どうしてもミッシングピースが出てくるタイミングというのはあるため、その場合の対策としてリンカーズの人的ネットワークを活用したマッチングサービスを提供しています。一般的にインバウンド型のオープンイノベーションでは、マッチング成功率は 10 %程度とされているのですが、リンカーズの過去の実績では、 47 % が成功しているという数字が出ています。非常に高い確率で、ミッシングピースを埋めるためのマッチングが実現できているということです。

前田: 最後に、3つ目の支援パターンについて。こちらは事業起点の開発で、早いスパンになると思われます。主な潜在課題としては、営業部門や既存のお客様からの声を網羅的に獲得するのが難しいことがあるでしょう。顕在ニーズを獲得できたとしても、潜在ニーズまでは取りきれず、意見が偏ってしまうことも考えられます。また、ボイスオブカスタマーや市場調査が断片的になってしまい、戦略性に欠けるといった課題もあるでしょう。

このような中での潜在ニーズとして、海外を含めた用途開拓・販路開拓をしたいということや、社会ニーズ・市場ニーズの情報を取得したいといったものがあると思われます。このような課題・ニーズに対して、リンカーズでは『 Linkers Research 』という、ベンチマーク調査や市場調査といったサポートをするサービスを提供しています。

大﨑様:企画部門は既に存在している想定でカクシンとして提供できる支援には、商品企画を強化するコンサルティングと、価値共創情報基盤をどう構築して情報集約するか、といったことができると思います。

加福:ありがとうございます。リンカーズでは公開情報・非公開情報を含めた市場ニーズ・顧客ニーズの調査を行っています。

まとめ

加福: 今回のセミナーの内容をまとめます。前半で大﨑さんからキーエンスの事例をご説明いただく中で、重要なのは「マーケットインの視点で、超オープンイノベーションをうまく使いながら、スピーディーに商品を市場投入していくということ」だと理解しました。その中核になっているのは、お客様の情報やニーズなどをまとめたデータベースで、そこに全事業部がアクセスできること。このデータベースが、キーエンスが持つ様々な強みの源泉になっているという認識です。

後半では、研究所から新規事業部または事業部までを含め、オープンイノベーションを行ううえで様々なパターンがあることを大﨑さん、前田さんからご説明いただきました。

セミナーでお話しした内容は以上となります。

前述の通り、リンカーズは、製造業の皆様の研究開発から市場開拓といったさまざまなフェーズにおいて、技術パートナーの探索、新規ユーザーの開拓、市場調査といったあらゆる課題を一気通貫でご支援しています。

本記事でご紹介したキーエンスの事例のように、変化に強い高収益企業へと進化を遂げたいとお考えの皆様。最適なパートナー探しや新規事業開発にお困りでしたら、ぜひ一度リンカーズにご相談ください。貴社の課題に合わせた具体的な方向性を共に探り、実現への道のりをご提案させていただきます。

セミナー講演資料のダウンロードについて

本記事に関するセミナー講演資料を、以下のボタン先の申込フォームからお申し込みいただけます。フォームに情報を入力後、送信ボタンを押してください。その後、自動的にページが切り替わりますので、そちらから講演資料をダウンロードしてください。

リンカーズのオープンイノベーション支援サービス

リンカーズ株式会社は、ものづくり企業の皆様を多角的にサポートします。マーケットインの発想やスピード感ある開発を可能にするため、以下のサービスで貴社の課題解決を支援いたします。

◆貴社の技術課題を解決する最適なパートナーを探索:「 Linkers Sourcing(リンカーズソーシング)」

全国の産業コーディネーターや中小企業ネットワーク、そしてリンカーズ独自のデータベースを駆使し、共同研究・共同開発、試作設計、プロセス改善、生産・量産委託など、貴社の具体的な技術課題に合致する最適なパートナーをスピーディーに探索します。これまで見つけられなかった「ミッシングピース」を埋め、変化に強い開発体制構築を支援します。

◆貴社の技術・製品の新たな販路・ユーザーを開拓:「 Linkers Marketing(リンカーズマーケティング)」

貴社の画期的な技術・製品・サービスを、リンカーズ独自の企業ネットワークを通じてご紹介し、関心を持った企業との面談機会を創出します。面談に至らなかった場合でも、具体的なフィードバックコメントが可視化されるため、今後の営業・マーケティング戦略の改善に繋げていただけます。

◆世界の先端技術動向を徹底調査し、R&D テーマを明確化「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」

貴社の業務目的に合わせて、各分野の専門家と独自のリサーチャーネットワーク、技術データベースを活用し、グローバルな先端技術を「広く」かつ「深く」調査します。研究・技術パートナー探し、新規事業やR&Dテーマの検討、有望企業の探索など、多岐にわたる目的でご活用いただけます。

オープンイノベーションの推進についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まだ方向性が決まっていない」

「今は情報収集段階で、将来的には検討したい」

など、具体的な相談でなくても構いません。

リンカーズが皆さまのお悩みや課題を伺い、今後の進め方を具体化するご支援をさせていただきます。

リンカーズはものづくり企業の方向けにさまざまな Web セミナーを開催しています。

最新のセミナー情報やセミナーのレポート記事など、お役立ち情報を公式 Facebookでご案内しています。ぜひフォローをお願いします。