- 配信日:2025.08.29

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

生成AI産業活用最前線:3万件論文・特許徹底分析

この記事は、リンカーズ株式会社が主催したWebセミナー『生成AIの産業活用最前線:事業戦略・研究開発に活用できる3万件の論文・特許を徹底分析!』のお話を編集したものです。

リンカーズ株式会社の浅野 佑策(あさの ゆうさく)が、『 Linkers Trend Map (リンカーズトレンドマップ)』を活用した生成AI活用に関する最新動向分析について詳細に解説しました。直近10年間に発表された論文・特許を7つの業界分野に分類。医療・ヘルスケア、金融・商業、製造・ソフトウェア開発など主要分野における生成AI活用トレンドを包括的に分析しました。

記事の最後では、セミナーで使用した講演資料を無料でダウンロードいただけますので、あわせてご覧ください。

目次

●『 Linkers Trend Map (リンカーズトレンドマップ)』による生成AI活用の論文・特許分析

● 生成AIの論文・特許数推移と主要研究機関

● 『Linkers Trend Map』による生成AI産業活用の7つの分類

● 7つの分野ごとの分析結果

○1 . 医療・ヘルスケア・ライフサイエンス分野での生成AI活用事例とトレンド

○2 . 金融・商業・消費者向けサービス分野での生成AI活用事例とトレンド

○3 . パブリックサービス(教育・公共サービス)分野での生成AI活用事例とトレンド

○4 . インダストリー(製造・ソフトウェア開発)分野での生成AI活用事例とトレンド

○5 . 環境分野での生成AI活用事例とトレンド

○6. オフィス業務効率化分野での生成AI活用事例とトレンド

○7 . エンターテインメント分野での生成AI活用事例とトレンド

『 Linkers Trend Map (リンカーズトレンドマップ)』による生成AI活用の論文・特許分析

今回のセミナーでは、直近 10 年間に発表された生成AIの活用に関する論文や特許をデータベースから収集し、業界・分野ごとの使われ方を分析した結果をお話しします。

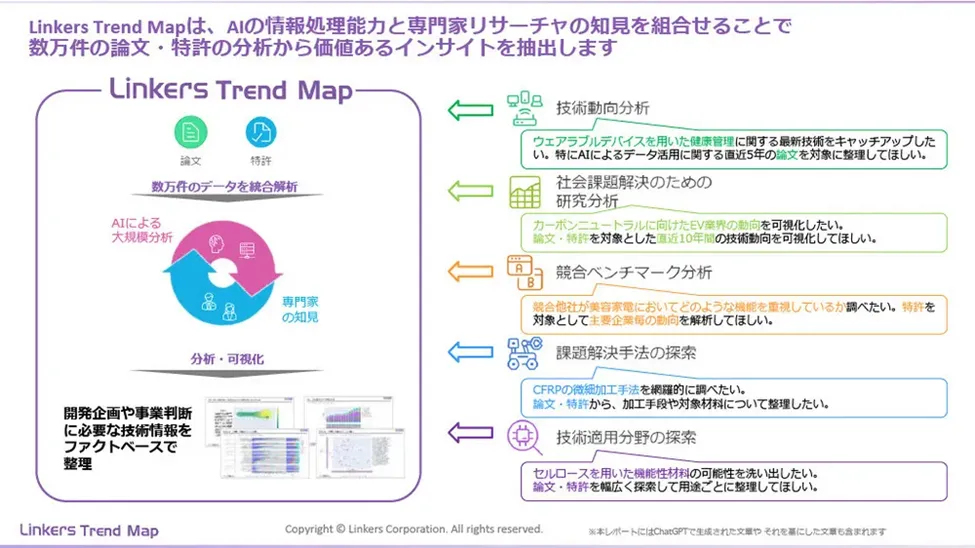

まず、論文や特許の分析方法を簡単に説明させてください。分析には『Linkers Trend Map』を使用しました。これは、AIを活用して数万件の論文・特許データを分析し、技術の分類、トレンド、研究組織などを可視化し、その結果をレポートとして作成・提供するサービスです。AIの情報処理能力と専門家リサーチャーの知見を組み合わせ、価値あるインサイトを抽出します。

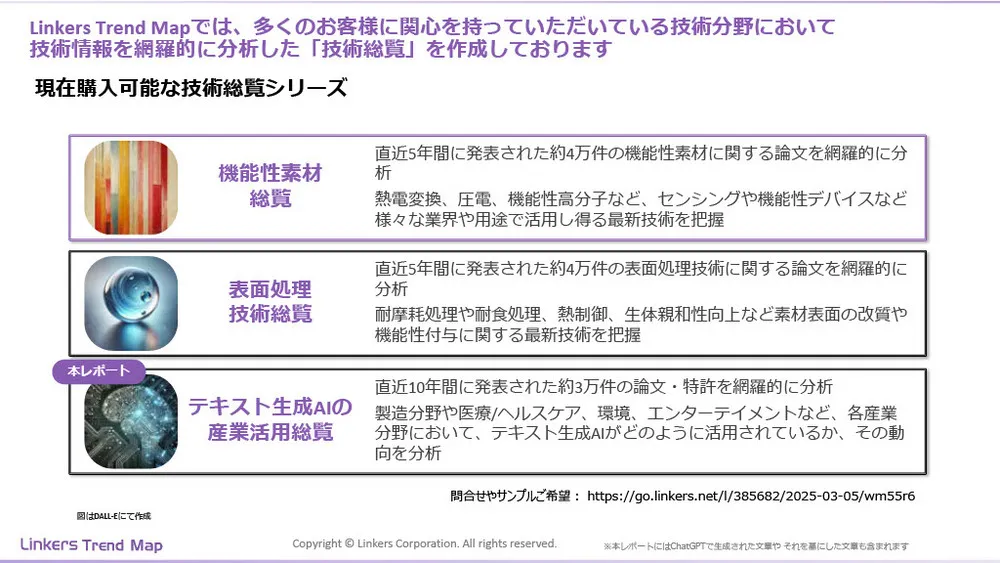

『Linkers Trend Map』は、基本的にお客様から個別に調査のご相談をいただき、テーマに合わせたレポートを作成するサービスです。また、多くのお客様に興味を持っていただけそうな分野のレポートを弊社であらかじめ作成し、即納販売する『Linkers Trend Map – 技術総覧 – 』という形でもサービスを提供しています。

今回は『Linkers Trend Map – 技術総覧 – 』の1つ、「テキスト生成AIの産業活用」に関するレポートの一部をご紹介します(セミナーでお伝えするのは当該レポートの概ね 10 % 程度の内容です)。

(注意)本セミナーでは、Web 調査による開発事例もあわせて紹介しますが、『Linkers Trend Map – 技術総覧 – 』レポートには含まれません。レポート外の情報は、画像右上に「このページはレポートには含まれません」と記載しています。

生成AIの論文・特許数推移と主要研究機関

ここから、生成AIがどのように活用されているか、分析結果について説明いたします。

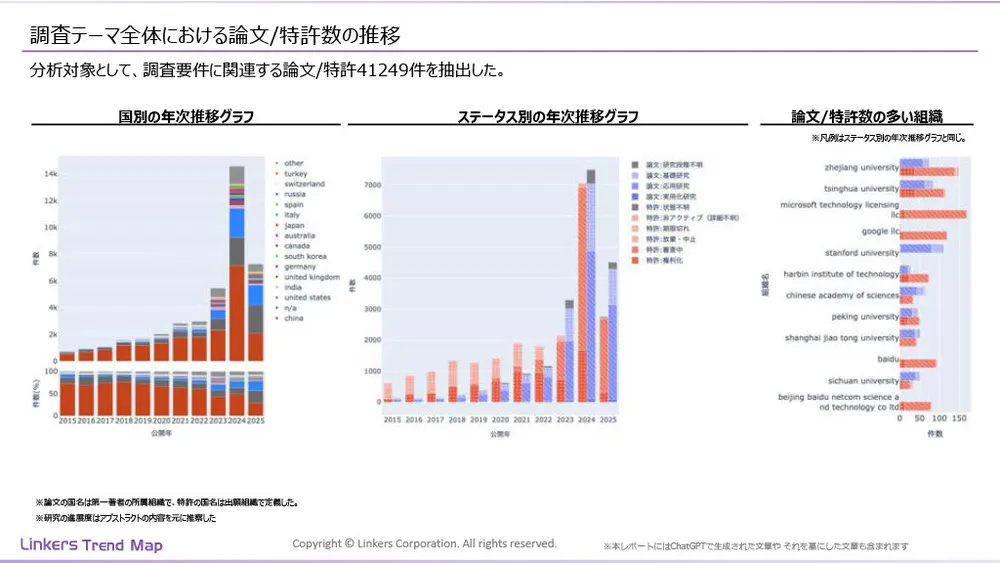

まず、分析対象とした論文・特許の総数や推移をグラフにしました。レポートを最初に作成したときは 2024 年までで区切っていたので、論文・特許の数は約3万件でしたが、 2025 年5月末時点では4万件超となっています。

画像真ん中は特許と論文それぞれの総数の年次ごとの推移です。論文と特許は同じ程度の数が出ている状況で、基礎研究のためだけでなく、応用・実用化のために企業などが特許を取得することも非常に活発に進められていると考えられます。 2024 年頃に論文・特許数が爆発的に増加しており、 2025 年も半年弱の期間でかなりの増加数を見せているため、 2024 年に匹敵するか、それ以上の勢いで論文・特許が出てくると予想されます。

画像の右側にあるのは、論文・特許数の多い組織のランキングです。中国の大学が多く出していますが、3番目に Microsoft 、4番目に Google 、下位にはバイドゥといったように、 IT 大手企業もかなり多くの関連特許を取得しているのが、この分野の特徴的なところです。通常、技術分野では大学・アカデミアの論文が上位を占めることが多く見られます。

『Linkers Trend Map』による生成AI産業活用の7つの分類

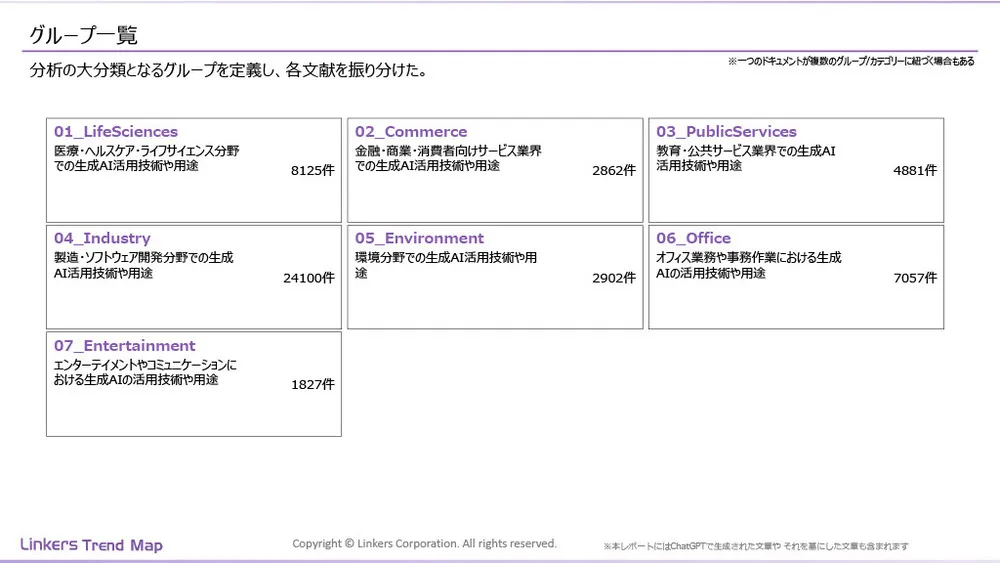

4万件の論文・特許を『 Linkers Trend Map 』を使ってどのように分類したのかについて、手順を説明します。

業界ごとに大分類を7個作成して、それぞれに論文・特許を振り分けていくというやり方を実施しました。各分類について、論文・特許の分析からどういう動向が見えるか、また Web 調査によりどういうサービスや事例があるかをピックアップしていきます。具体的な紹介は後ほど行います。

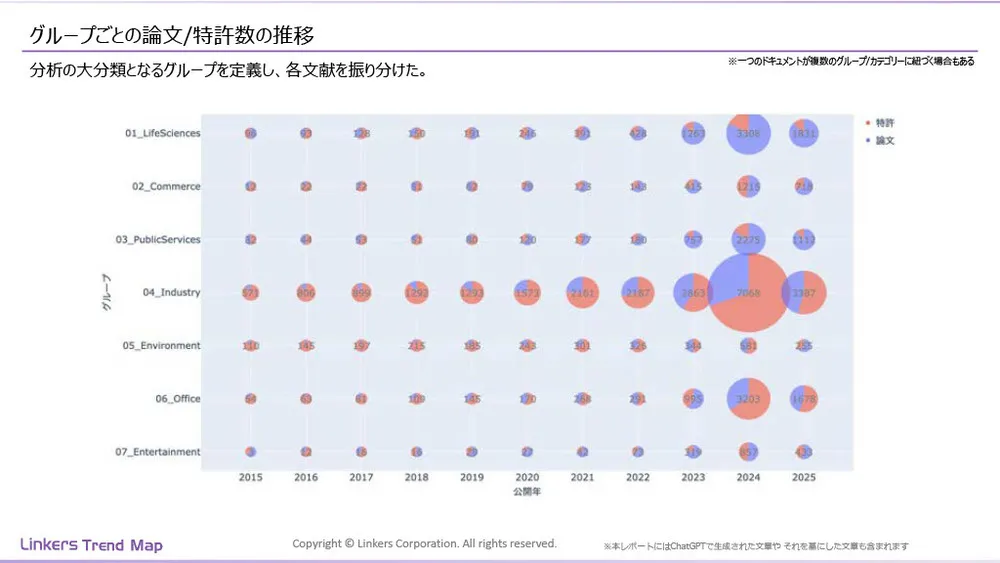

こちらの画像は、それぞれ分類について論文と特許をバブルマップで示したものです。どの分野も 2023 年に立ち上がり始めて、 2024 年に爆発的に増加しているということが見て取れます。特にインダストリー分野が非常に大きくなっています。

また、一番上のライフサイエンス・医療・健康に関する分野のバブルも大きくなっています。ただ、この分野は論文が多い(青の割合が多い)ことから、基礎研究が活発に進められていて、特許を取るというフェーズの研究は割合としてはそれほど多くないことが伺えます。

一方、下から2つ目のオフィスでの業務効率改善などの分野は、実用化に向けた特許取得が活発に進められています。

7つの分野ごとの分析結果

先ほど紹介した7つの分野について、それぞれの分析結果を具体的に見ていきます。

1 . 医療・ヘルスケア・ライフサイエンス分野

最初は、医療・ヘルスケア・ライフサイエンス分野です。

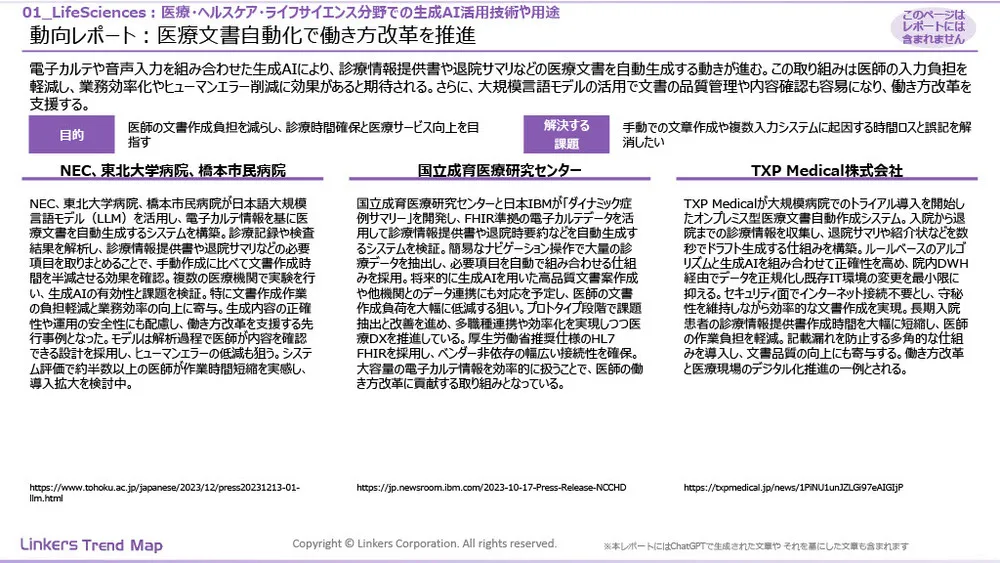

まず Web 調査でどういった取り組みがなされているかを整理してみました。

電子カルテや患者の記録など医療用の文書を生成AIを活用して効率的に作成していくという事例が、すでに製品レベルになってきています。

画像左側はNEC、東北大学病院、橋本市民病院の事例です。NEC が主導して電子カルテの作成や、作成した電子カルテを後で参照するときなどに生成AIを活用して手間を省くというシステムを開発しています。

画像真ん中は国立成育医療研究センターの事例です。どちらかというと探索に関するもので、大量の診療データなどから生成AIを活用して必要な情報を探すというサービスです。

画像右側はTXP Medical株式会社の事例で、こちらも医療文書を自動作成するシステムです。

医療文書は専門的であるため、 AI で行う文章生成についても精度や、ハルシネーションを抑制する点が重要になると考えられます。そこをある程度クリアして、実用化レベルのサービスができてきているのが現状です。

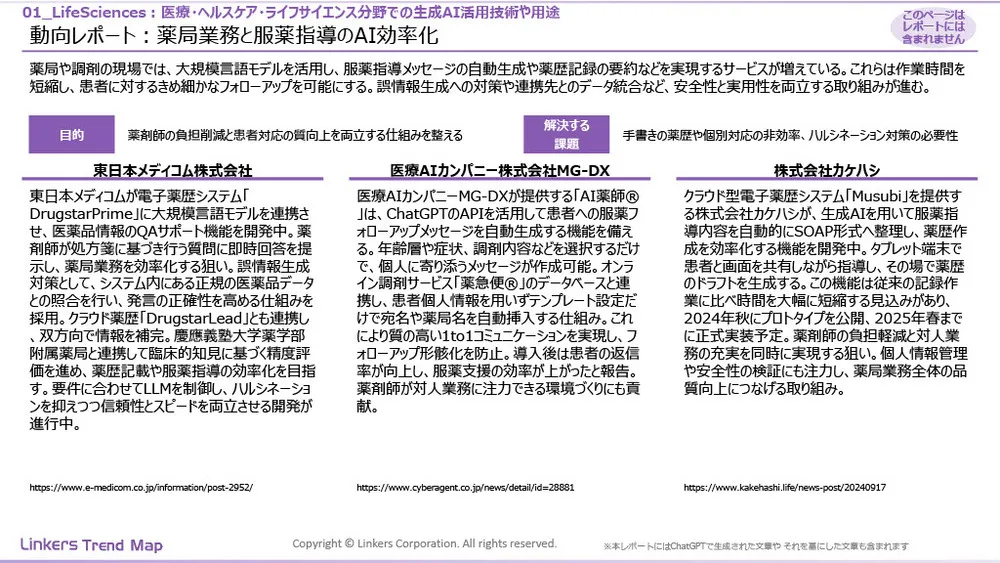

またこの分野の事例で多く見られたのが調剤系です。薬局など調剤の現場で生成AIを活用し、服薬を指導するようなサービスにつなげたり、薬歴の記録・整理に使えたりするようなサービスを、様々な企業が実用化していることがわかりました。

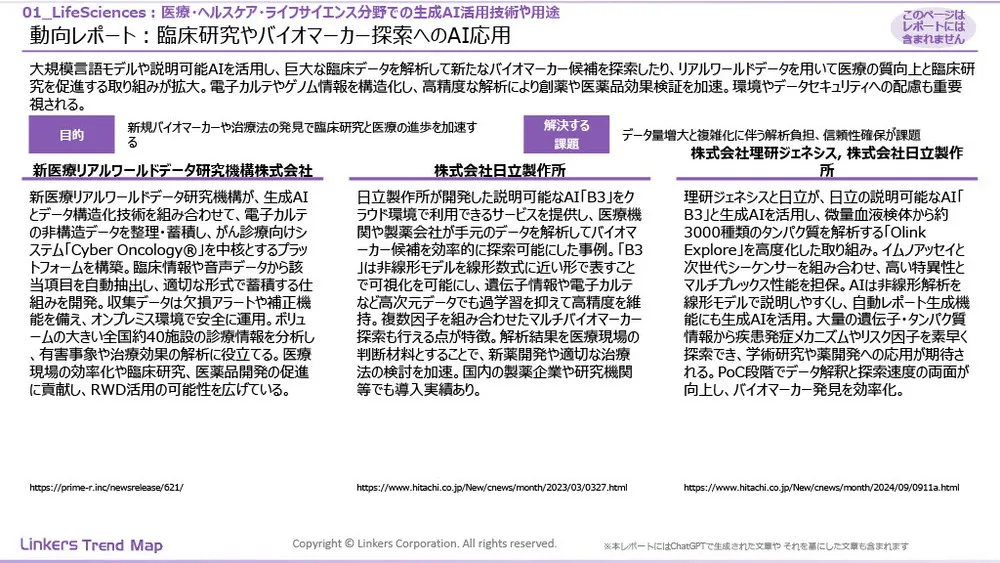

研究に近いところでは、臨床研究のデータ解析や、新しいバイオマーカーを探すといったところに生成AIを活用しようという取り組みも進められていました。臨床データの解析やバイオマーカーの分析は、大量のデータを分析して兆候を探すといったことが必要になるため、人間の目だけでは対応できない分野だと考えられます。そこで生成AIを活用していくという事例が様々な企業や研究所から出ていました。

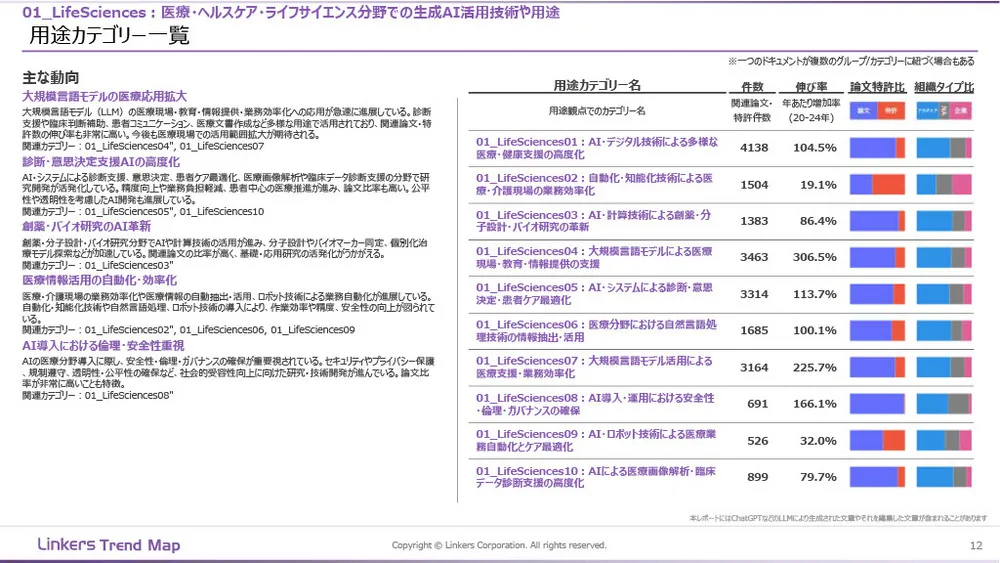

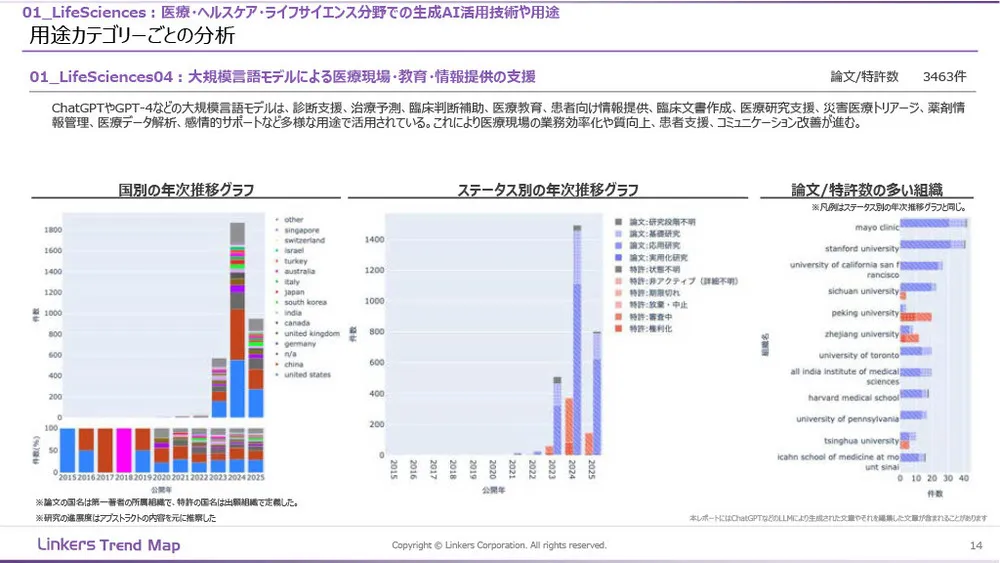

こちらの画像は、論文・特許を分析した結果、どういったカテゴリーがあり、それぞれが伸びているのかどうか、数がどうなっているのかについて示したものです。

画像左側の「主な動向」は、カテゴリーの動向を文章としてまとめたものです。

画像右側の「用途カテゴリー名」という表が、ライフサイエンスに関する論文・特許を 10 個のカテゴリーに分けたもの。またそれぞれのカテゴリーの件数と、直近5年の伸び率、論文と特許どちらが多いか、組織タイプで見るとアカデミアが多いのか、企業が多いのかもプロットしています。

用途カテゴリー名を見ていくと、一番上に「 AI ・デジタル技術による多様な医療・健康支援の高度化」というものがありますし、上から3つ目に「 AI ・計算技術による創薬・分子設計・バイオ研究の革新」、4つ目に「大規模言語モデルによる医療現場・教育・情報提供の支援」、下から2つ目に「 AI ・ロボット技術による医療業務自動化とケア最適化」などがあり、 AI を活用した分野が並んでいます。

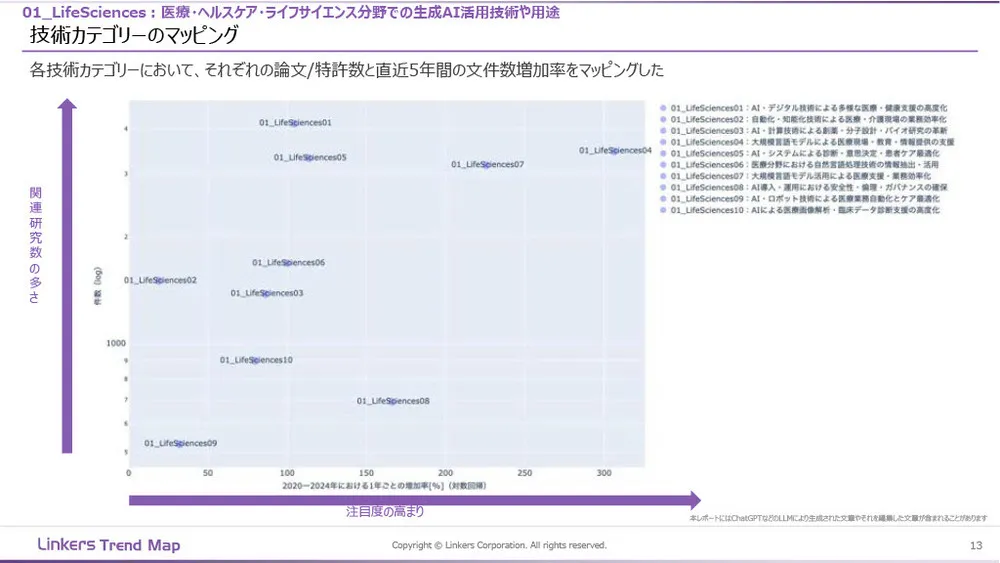

こちらのグラフは、先ほどの 10 個のカテゴリーに対して、横軸が直近5年の論文・特許数の伸び率をプロットしたもの。縦軸が論文・特許の件数を対数でプロットしたものです。右に行くほど近年急激に伸びている分野で、上に行くほど全体の研究数が多い分野ということになります。グラフの内容を見てみると、右上の「 04 :大規模言語モデルによる医療現場・教育・情報提供の支援」が昨今非常に伸びている分野だということがわかります。

「 04 :大規模言語モデルによる医療現場・教育・情報提供の支援」について詳しく見ていきましょう。 2023 〜 2024 年で論文・特許件数が爆発的に増加していることがわかります。 このカテゴリーは ChatGPT などを使って診断支援、治療予測、臨床判断補助、医療教育など、医療に関するような予測や情報提供をする分野で、生成AIの発展により活発化しています。

画像右側の「論文・特許数の多い組織」で見ていくと、 mayo clinic という組織が非常に活発に研究を進めている分野だということがわかります。

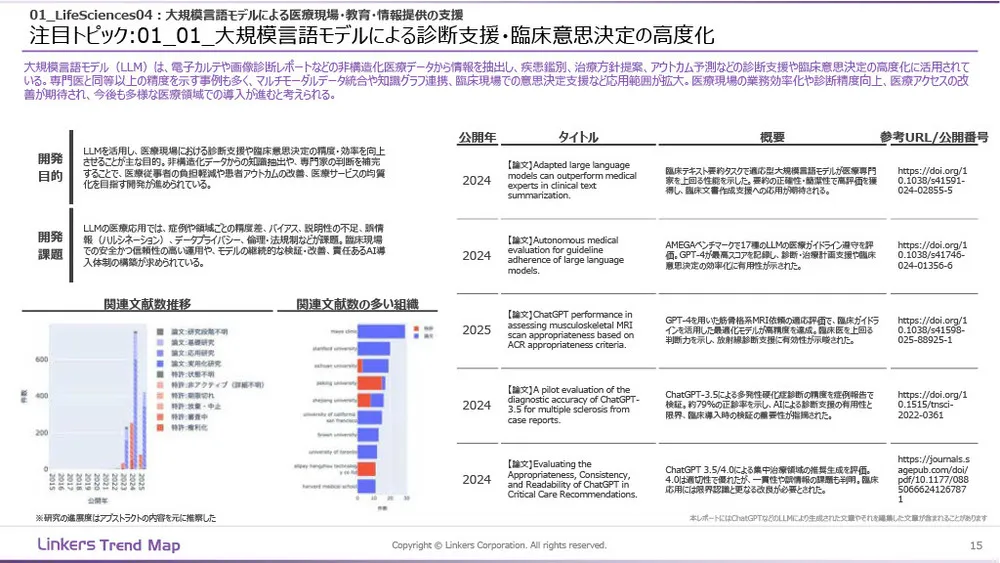

「 04 :大規模言語モデルによる医療現場・教育・情報提供の支援」にどういった研究(トピック)が含まれるのか、もう一段深掘りしてみます。

例えば、画像は「大規模言語モデルによる診断支援・臨床意思決定の高度化」というトピックです。電子カルテなどの情報を抽出して、医療的な診断を支援するという研究が多く進められています。画像右側に、トピックに関連する論文の一例や、参考 URL などを記載 しています。

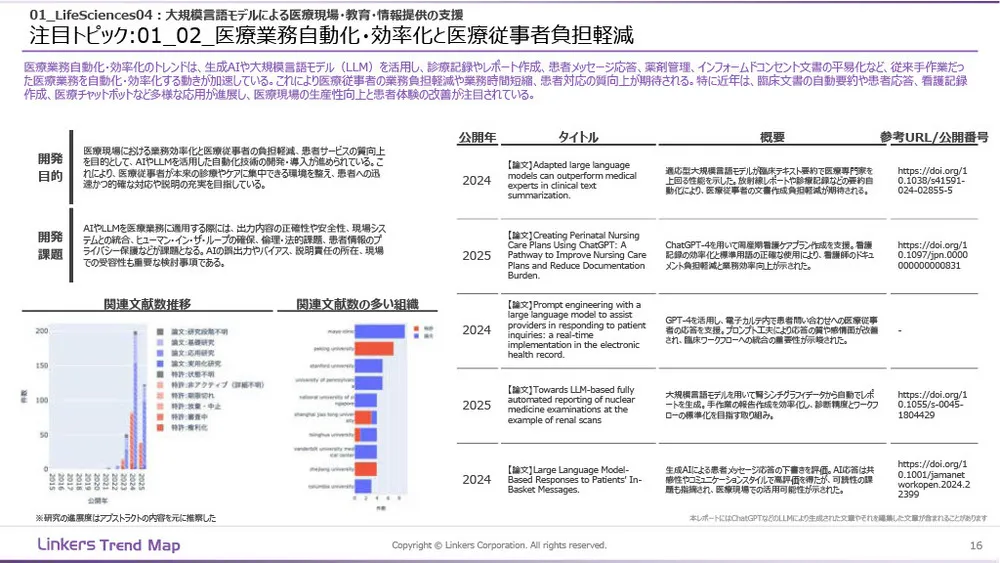

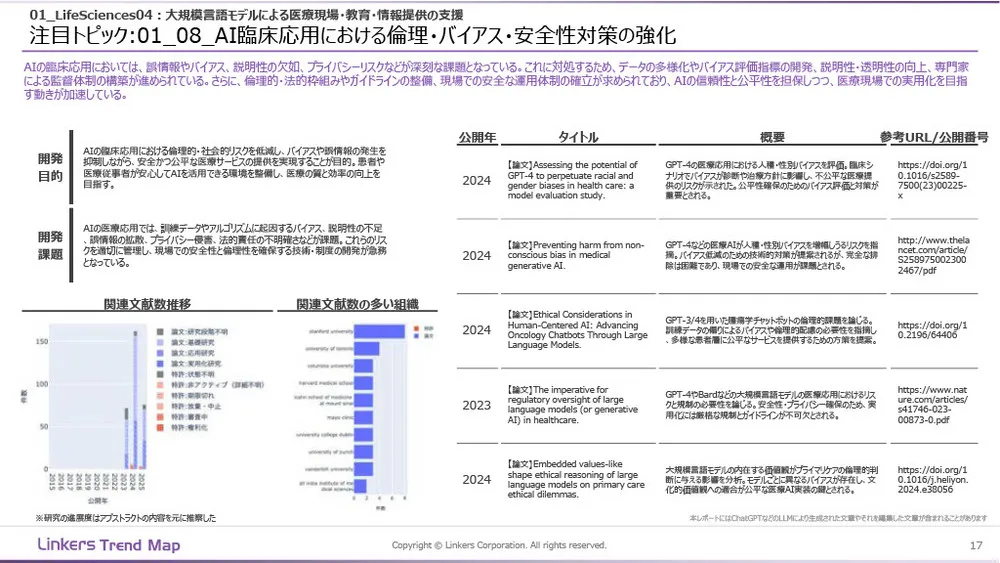

他にも、医療業務自動化・効率化に関連する研究も多く出ていますし、 AI を臨床に応用する場合に倫理的に問題がないか、バイアスがかからないか、安全性は担保されるのかに関する研究も多く見られます。

こういった形で、残り6つの分野についても見ていきます。

2 . 金融・商業・消費者向けサービス分野での生成AI活用事例とトレンド

2つ目は、金融・商業・消費者向けサービス分野の分析結果です。

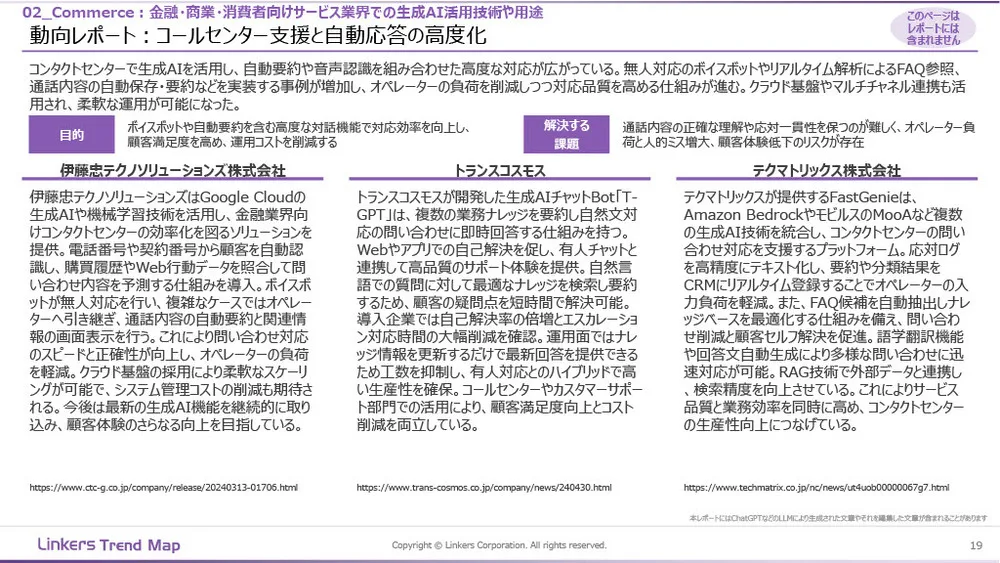

Web 調査をしてみたところ多く見られた事例として、まずコールセンターがあります。コールセンターに生成AIを導入して自動応答をしたり、人間が応答するときの支援をしていくといった取り組みは、既に製品レベルに達しています。また、この画像には入れてませんが、チャットボット(チャット機能の自動化)のようなサービスは数え切れないほど実用化されています。

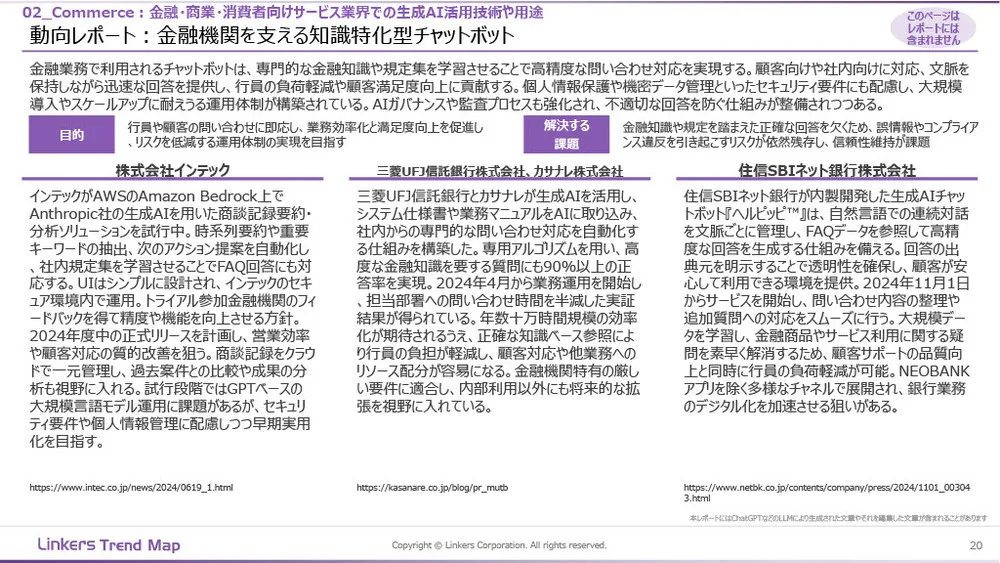

そのチャットボットの中でも最近増えているのが、金融業務に必要な専門的な知識を学習させたものです。

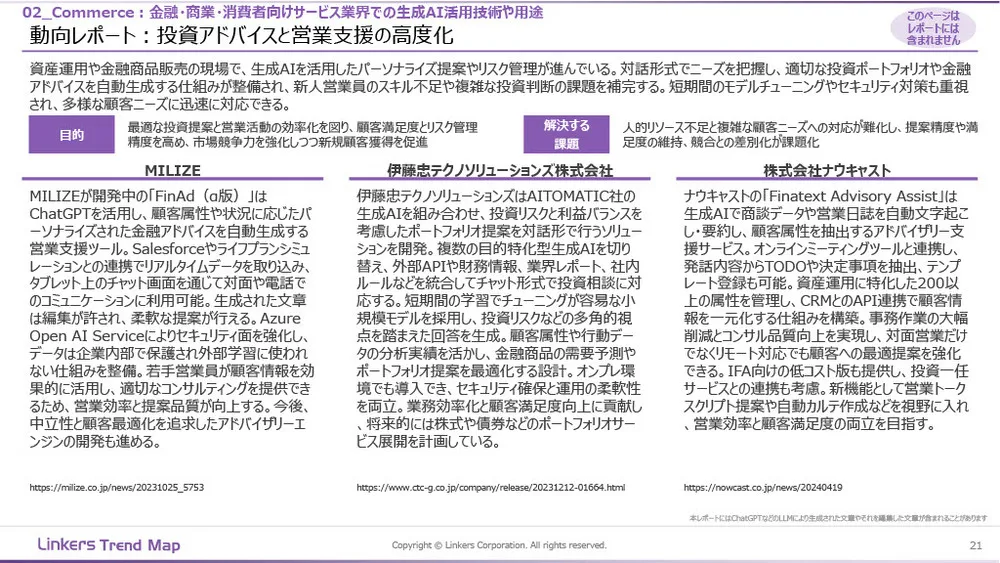

それから、個人向けに投資のアドバイスをするチャットボットも出てきています。

先ほどの医療もそうですが、金融や投資も非常に高度な専門知識が求められ、1つのミスが大きなリスクにつながる分野です。そういった分野でも AI を使ったチャットボットなどの製品化が活発ということは、 AI の信頼性を高めたり、ハルシネーションを防いだりするための仕組みなどが成熟してきていることの表れだと考えられます。

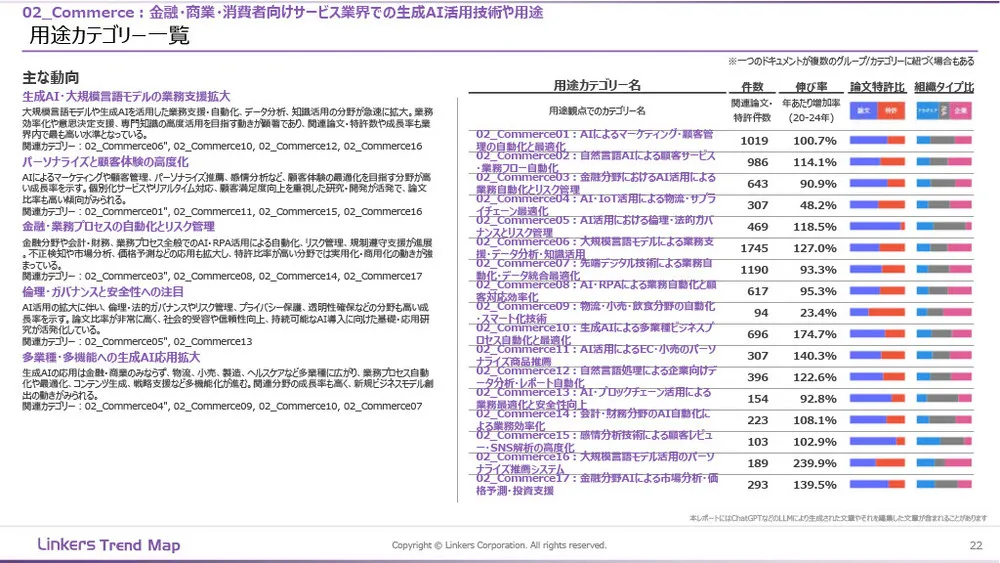

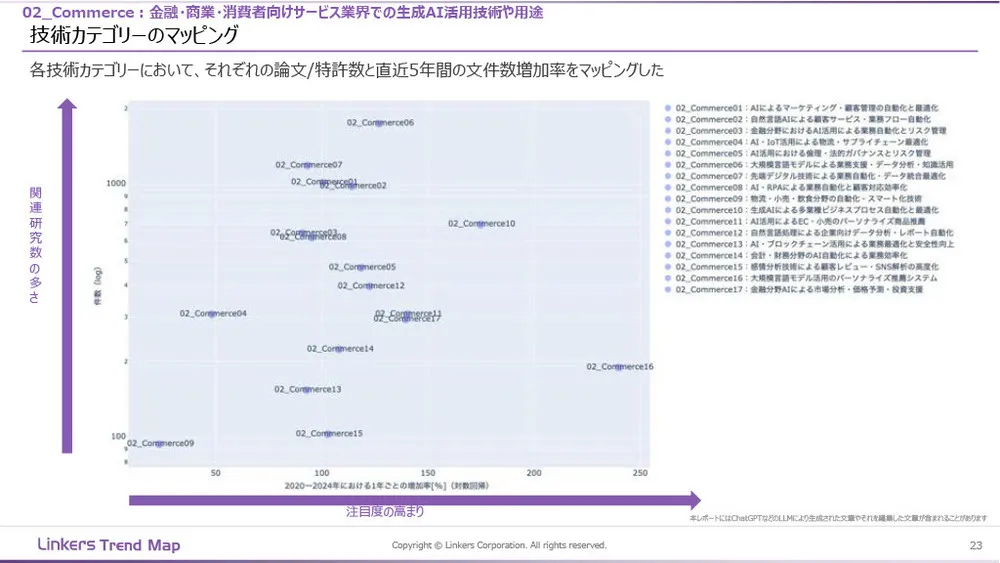

こちらの画像は、金融・商業・消費者向けサービス分野の論文・特許分析です。マーケティング関係のカテゴリーや、物流・サプライチェーン最適化のカテゴリー、金融分野での AI 活用のカテゴリーなどが出てきました。

伸び率と件数を見てみると、一番伸び率が大きいのが右下にある「 16 :大規模言語モデル活用のパーソナライズ推薦システム」です。このカテゴリーについて、より詳しく見ていきます。

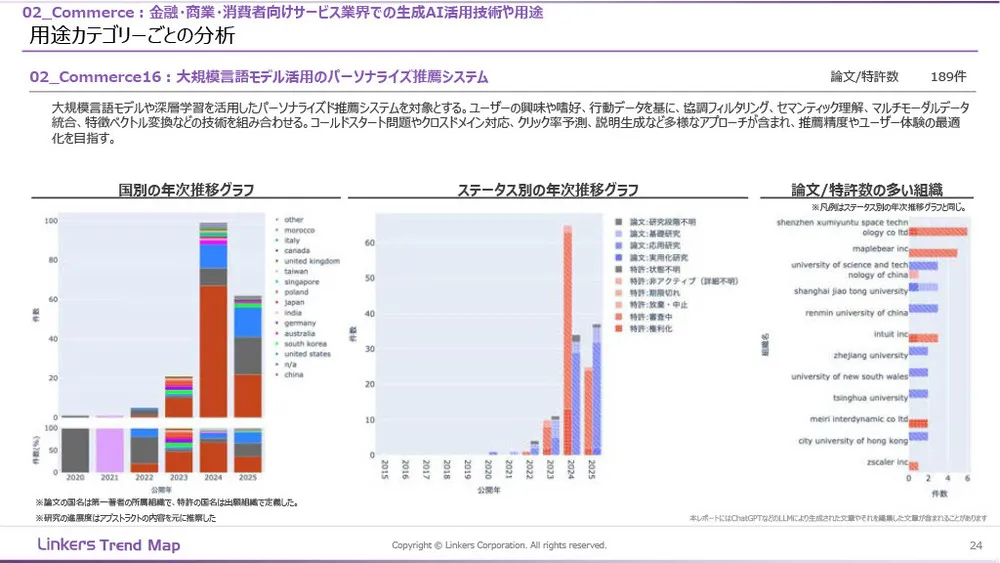

生成AIが出始めた頃、その前から言われていた「ユーザーの好みや行動を判断して、そのユーザーにパーソナライズしたレコメンドを出す」というような研究分野です。真ん中のグラフを見ると、 2024 年に特許が多く出されていることから、 ChatGPT などを使った個人にパーソナライズしたレコメンドシステムを開発し、特許を取得した企業が爆発的に増加したのだと考えられます。

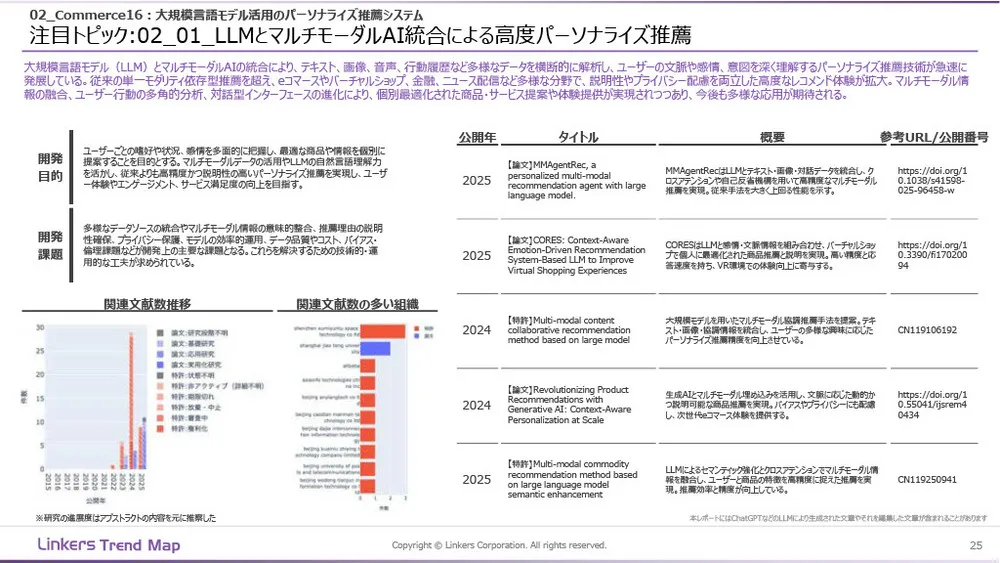

このカテゴリーについて、もう少し具体的にどういったものが研究されているのか、特許取得されているのかを見ていきます。

まずはベーシックなところでは LLM (大規模言語モデル)やマルチモーダルの AI を統合してパーソナライズを実現しようという研究が多くなされています。

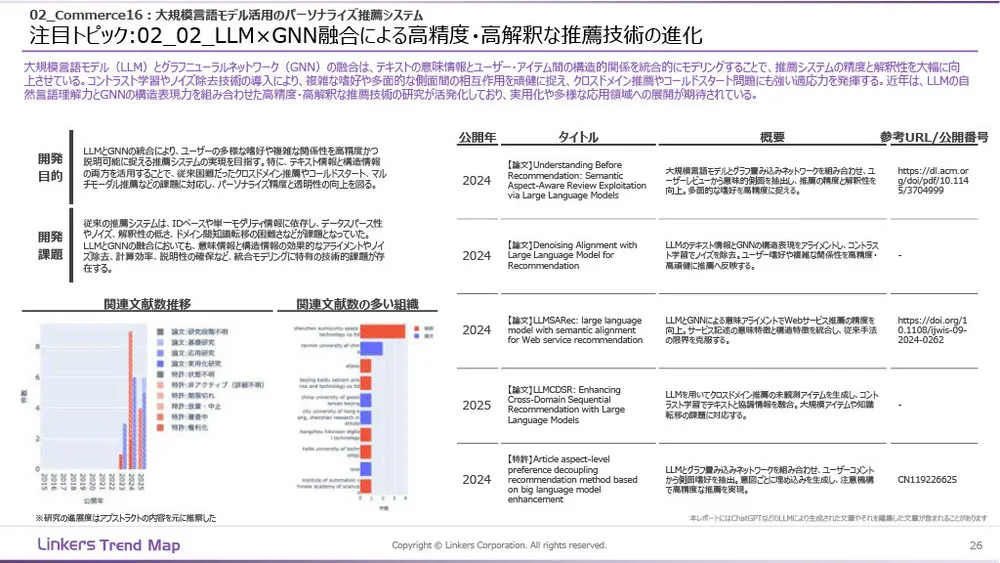

また、こちらは LLM とグラフニューラルネットワーク(人間の脳の構造を模倣していろいろな要素の関係性を効率的に記録したり、関連性の高い要素を効率的に引っ張り出したりする技術)をうまく組み合わせることで、非常に複雑な関係性のレコメンドを出すという研究です。

3 . パブリックサービス(教育・公共サービス)分野での生成AI活用事例とトレンド

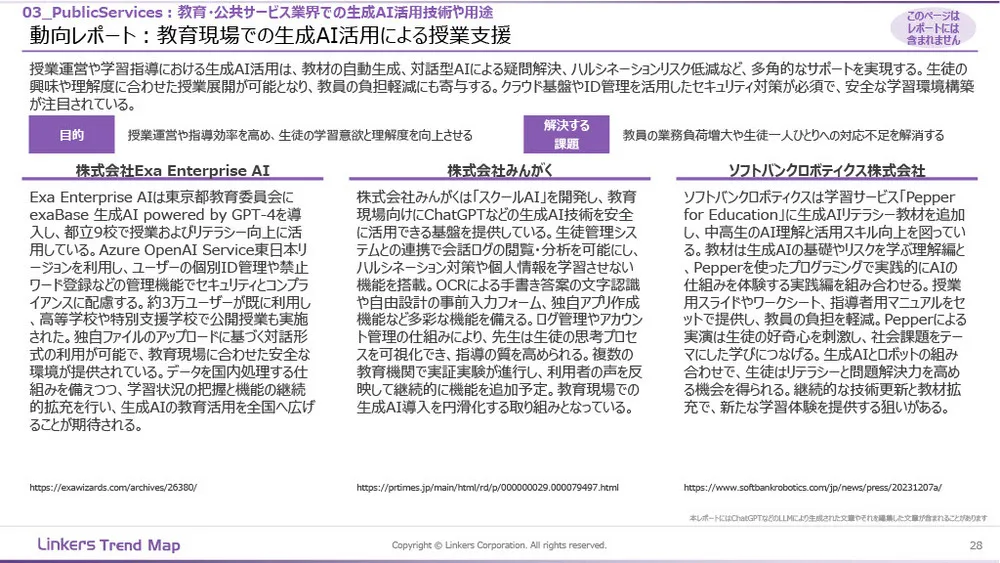

次はパブリックサービス(教育・公共サービス)の分析結果です。

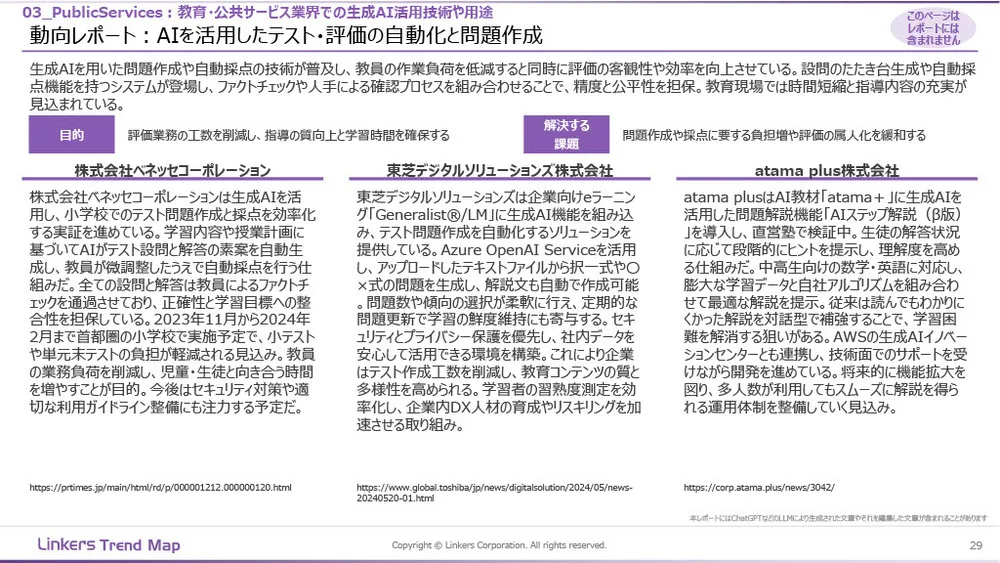

昨今、教育現場では生成AIを使っていくという取り組みが活発に進められています。例えば、学校の先生が問題を作成したり、生徒の成績に対して指導したりするときに支援するといったアプリケーションが開発されています。

また、テストの結果を採点し、評価するところにも生成AIを使っていくという取り組みが進められています。今まで、採点を自動化する場合、回答用紙をマークシート方式にするしかなかったと思います。しかし、今後は生成AIを使うことで文章の回答でも採点を自動化できるようになるでしょう。

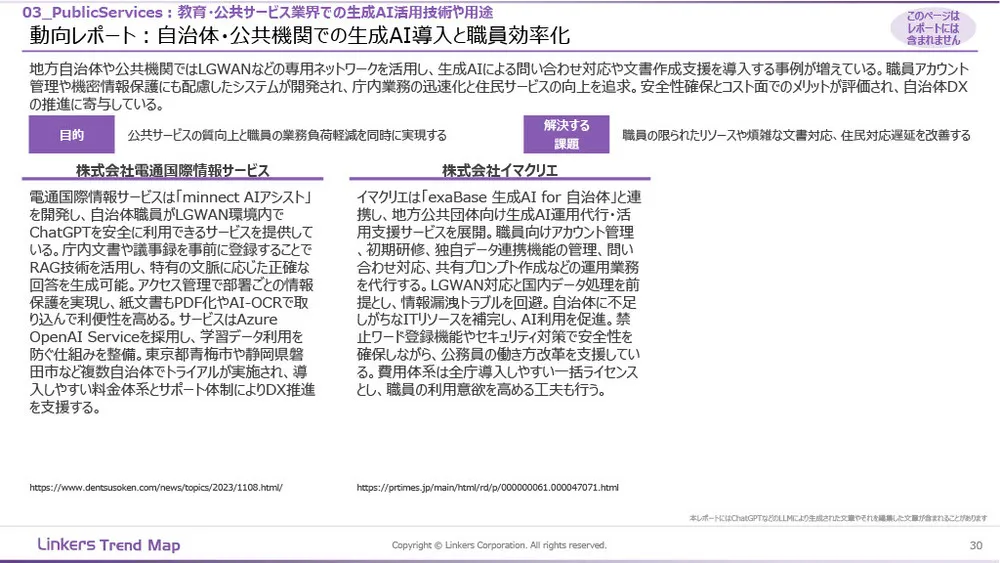

さらに、自治体・公共機関でも生成AIを導入していこうという動きが見られます。ただし、自治体・公共機関では情報が漏れたり、その情報が AI の教育に使われてしまったりすると問題になることがあるため、セキュリティを担保したネットワークや情報の受け渡し方法などを作り込んでいる事例が多く見られました。

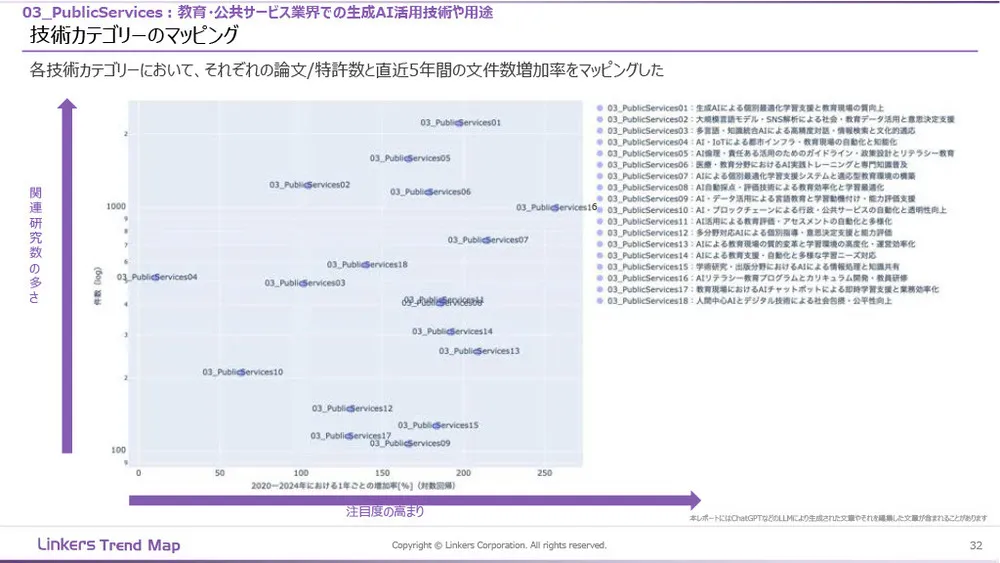

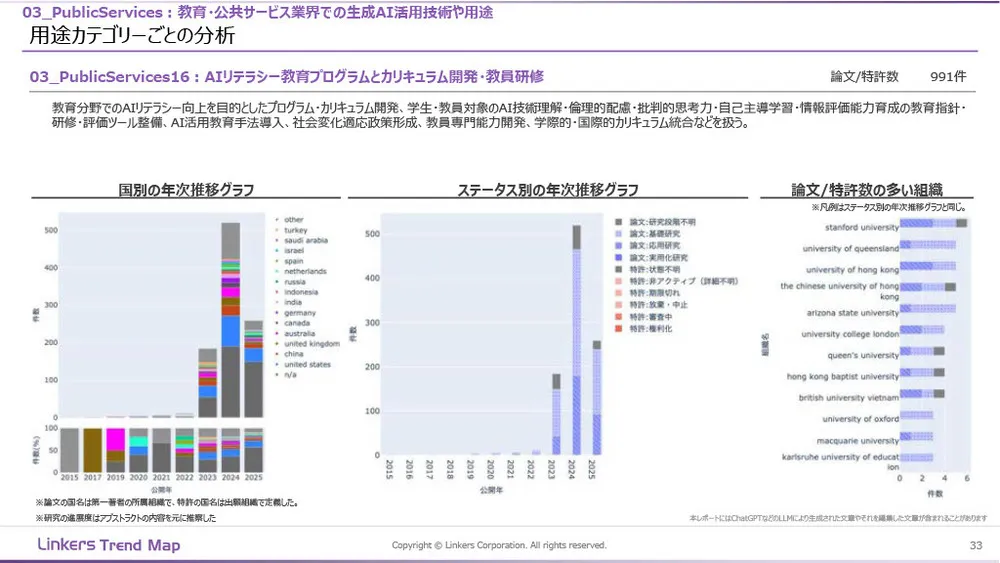

パブリックサービス分野にも様々なカテゴリーが出てきています。プロットしてみると、いずれも増加率が非常に高いのですが、今回取り上げるのはグラフの一番右側にある「 16 : AI リテラシー教育プログラムとカリキュラム開発・教員研修」です。

利用者が AI を活用するためのリテラシーを改善する。そのためにどういったやり方があるか、どういったことが必要かということに関する研究が非常に増加してきています。

具体的にどのようなトピックがあるか見ていきましょう。

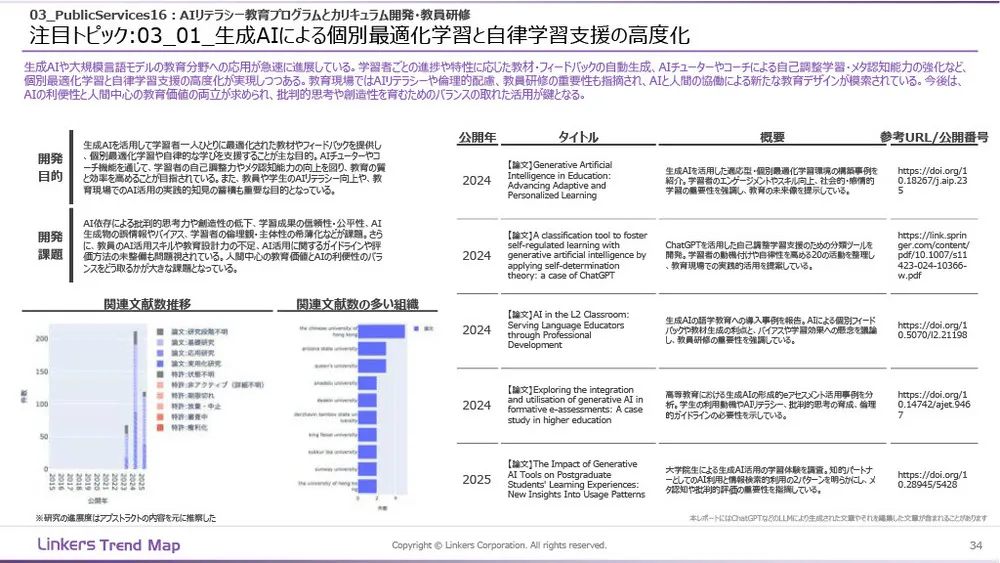

こちらの画像は、学習者ごとに最適化した学習を、 AI を使って実現していこうという研究です。

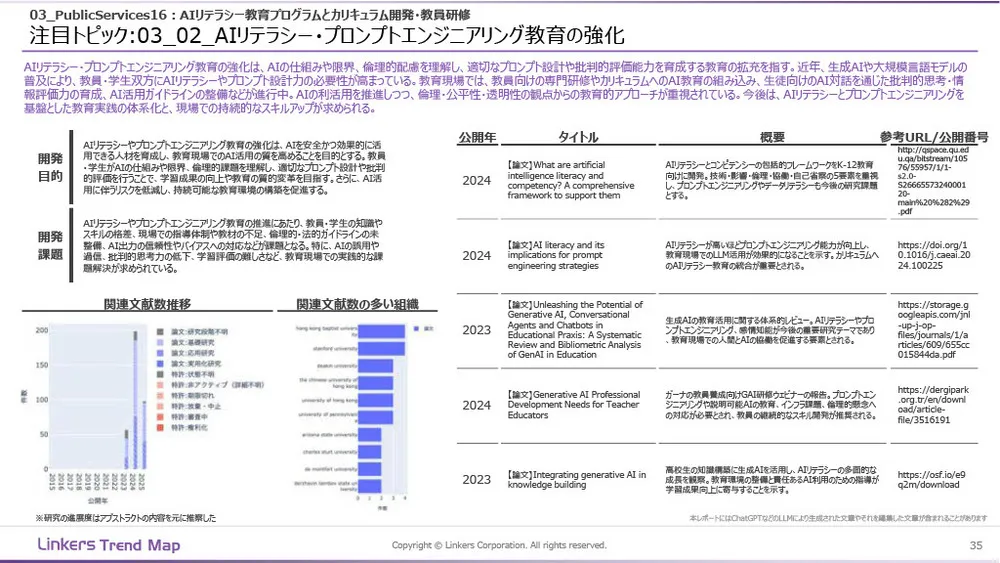

こちらは、 AI に渡すプロンプトをどういう設計にすべきか、 AI の出力を鵜呑みにせず批判的にしっかりと見ることができるようにするためにはどうすればいいか、どういった点が重要になるかに関連する研究です。

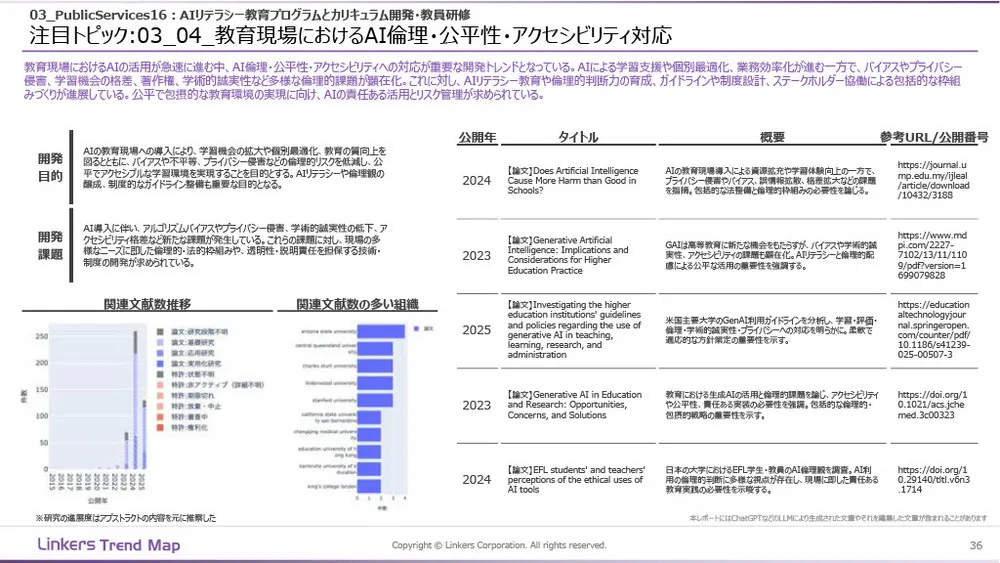

こちらも、まさに AI 倫理や公平性、アクセシビリティに関するような研究です。先ほど医療の分野でバイアスやハルシネーションを抑えるための研究が多かったとお伝えしましたが、 AI を使う研究と併せて AI の危険性を理解していく研究も進められているのです。

次のページ:引き続き、生成AI活用事例とトレンドを解説します