- 配信日:2025.07.16

- 更新日:2026.01.14

オープンイノベーション Open with Linkers

【2025年最新】AIからロボットまで!先端技術トレンド4選

【 2026 年 1 月 14 日追記】

最新の技術トレンド予測(2026年版)を公開いたしました。 論文・特許データから厳選した「101の最先端技術一覧」と、次世代の潮流を詳しく解説しています。未来の事業機会を探るヒントとして、ぜひご活用ください。(リンク:『【2026年最新】最先端技術の一覧とトレンド予測|論文・特許データが示す次世代の潮流』)

2025年も後半に入りテクノロジーの進化はさらに加速しています。特に注目されるのは最新AI技術を用いたアプリケーションですが、それ以外の領域でも新しい技術は日々開発されています。

本記事では、2025年下期に特に注目すべき4つの技術トレンドとして「エージェンティックAI」「リビング・インテリジェンス」「3Dプリンティング」「フォトニクス」をピックアップし、その最新技術と国内外の開発最前線を、事例を交えて深掘りしていきます。

記事の最後では、本記事に関するセミナーの講演資料を、無料でダウンロードいただけますので、あわせてご覧ください。

目次

● 2025 年最新技術トレンド1:エージェンティック AI による作業の自律化

○生成 AI と RPA の連携による「インテリジェント・オートメーション」

○ RAG 技術が拓く「社内知の DX 」

● 2025 年最新技術トレンド2:リビング・インテリジェンスが実現する次世代システム

○自律制御 AI とデジタルツインによる「スマート工場」

○空間認識と自律移動がもたらす「次世代ロボティクス」

● 2025 年最新技術トレンド3:進化する 3D プリンティング技術

○大型・高強度を実現する「金属 3D プリンティング」

○「建設 3D プリンティング」が変える建築の未来

● 2025 年最新技術トレンド4:フォトニクス技術が拓く光の未来

○「シリコンフォトニクス」が支える超情報化社会

○「メディカルフォトニクス」が実現する低侵襲医療

2025年最新技術トレンド1:エージェンティックAIによる作業の自律化

生成AIは、単なる「ツール」から自律的に思考しタスクを実行する「エージェント」へと進化を遂げています。人間の指示を理解し、計画を立て、複数のアプリケーションを横断しながら業務を完遂する「エージェンティックAI」は、ビジネスの生産性を根底から覆すポテンシャルを秘めています。

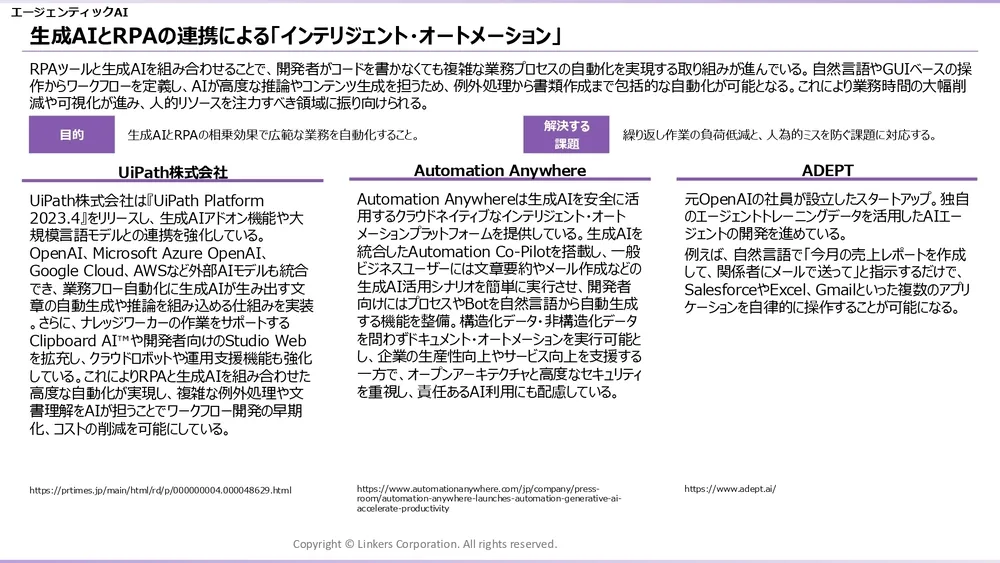

生成AIとRPAの連携による「インテリジェント・オートメーション」

従来のRPA(Robotic Process Automation)は、ルールベースの定型業務を自動化するものでしたが、予測不能な事態や非構造化データ(Eメールの文面、PDFの契約書など)の扱いは苦手でした。ここに生成AIを組み合わせることで、RPAは大きく改善されています。

具体的には、AIが業務プロセスを実行中に不明な点に遭遇した際、AIが問い合わせの意図を汲み取り外部システムと連携しながら不明点を解決しながら作業を推進します。この連携により、これまで人手でしか対応できなかった、より複雑で判断を伴う業務の自動化が可能になります。最近では、AIモデルが外部システムとのやりとりを安定的に実行するための標準化プロトコルであるMCP(Model Context Protocol)が普及しており、よりAIと外部システムの連携は加速すると思われます。

関連事例

・外部AIモデルを連携させるAIプラットフォーム by UiPathの事例

RPAのリーディングカンパニーであるUiPath社は、自社のプラットフォームにGoogle CloudのVertex AIやOpenAI、Microsoft Azure OpenAIといった多様な外部AIモデルを連携させる機能を強化しています。これにより、開発者は文章生成や推論といったAI機能を、複雑なコーディングなしでビジネスプロセスに統合できます。例えば、請求書処理の自動化において、記載内容の不備をAIが判断し、修正案を提示するといった高度なワークフローを実現します。

・ビジネス向けのクラウドAIプラットフォーム「Automation Success Platform」 by Automation Anywhereの事例

Automation Anywhere社は、生成AIを安全に活用するためのクラウドネイティブなプラットフォーム「Automation Success Platform」を提供しています。その中核機能である「Automation Co-Pilot」は、ビジネスユーザー向けにはMicrosoft TeamsやSalesforceといった日常的に使うアプリケーションに組み込まれ、対話形式でメール作成の支援や顧客情報の要約などを実行します。開発者向けには、自然言語で「顧客データを抽出し、月次レポートを作成する」といった指示をするだけで、必要なプロセスやBotのコードを自動生成する機能を備えています。これにより、専門家でない従業員も高度な自動化を実現することで組織全体の生産性向上を支援しています。

・「マルチエージェント・システム」の開発 by Adept AIの事例

海外では、複数の専門エージェントが協調してより複雑なタスクを解決する「マルチエージェント・システム」の研究開発が活発です。米国のスタートアップAdept AIは、自然言語で「今月の売上レポートを作成して、関係者にメールで送って」と指示するだけで、SalesforceやExcel、Gmailといった複数のアプリケーションを自律的に操作するAIエージェントの開発を進めています。

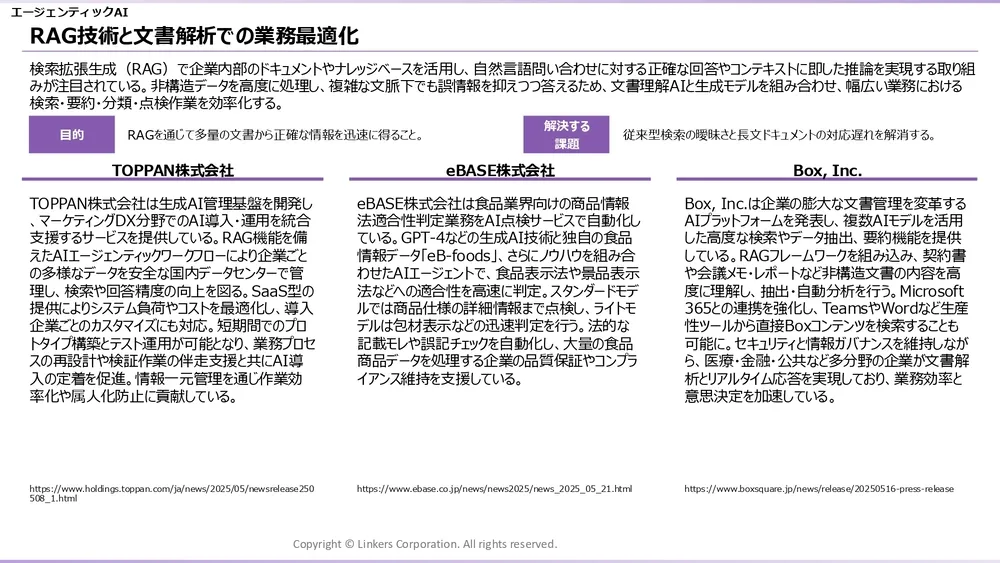

RAG技術が拓く「社内知のDX」

大規模言語モデル(LLM)は非常に強力ですが、学習データに含まれない最新情報や、企業固有の機密情報に関する質問には答えられず、「ハルシネーション(もっともらしい嘘をつく)」という課題もあります。この課題に対して「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)」というアプローチがよく取られています。

RAGでは、ユーザーからの質問に対してまずデータベース(ナレッジベース、過去の議事録、製品仕様書など)から関連性の高い情報を検索・抽出します。そして、その抽出した情報を「参考資料」として元の質問文に添付したり、抽出した情報をもとに回答を生成します。これにより、LLMは正確な情報に基づいた回答を生成でき、ハルシネーションを大幅に抑制できます。

関連事例

・社内データを基に信頼できる回答を生成する「生成AI管理基盤」 by TOPPAN株式会社の事例

同社が開発した「生成AI管理基盤」は企業が持つ独自のドキュメントやデータベースを、セキュアな国内データセンター内で管理し、ユーザーが自然言語で質問すると、システムはまず社内データから関連情報を検索し、その情報に基づいてLLMが回答を生成します。これにより、一般的なLLMでは答えられない専門的な問い合わせや、社内規定に関する質問にも、正確な根拠を持って回答できます。SaaS形式で提供されるため、企業は大規模なインフラ投資なしに、自社専用のセキュアなAI環境を構築し、マーケティングDXや業務効率化を推進できます。

・食品の原材料やアレルギー、添加物に関する網羅的なデータベース「eB-foods」 by eBASEの事例

同社の「AI点検サービス」は、GPTなどの生成AIに、同社が長年蓄積してきた食品の原材料やアレルギー、添加物に関する網羅的なデータベース「eB-foods」を連携しており、ユーザーが商品仕様書を入力すると、AIエージェントは「eB-foods」を参照しながら、食品表示法や景品表示法といった複数の法律に照らし合わせ、記載漏れや矛盾、不適切な表現がないかを自動で点検します。これにより、従来は専門知識を持つ担当者が膨大な時間をかけて行っていた確認作業を、高速かつ高精度に実行可能にしています。

・RAG技術を活用して対話形式で質問できるAI機能「Box AI」 by Box, Inc.の事例

クラウドストレージサービスのBoxは、自社のプラットフォームにAI機能「Box AI」を統合しています。ユーザーがBox内に保存している膨大な契約書、報告書、議事録などに対して、RAG技術を活用して対話形式で質問できるようになります。例えば、「A社との契約書から、契約期間と更新条項を要約して」と指示するだけで、Box AIが該当ファイルを探し出し、必要な情報を抽出・要約して提示します。Microsoft 365との連携も強化されており、WordやTeamsから直接Box上のコンテンツを検索・活用できるため、日々の業務フローの中で簡単に社内ナレッジを引き出せます。

2025年最新技術トレンド2:リビング・インテリジェンスが実現する次世代システム

AI、センサー、バイオ技術が融合し、システム自体が「生きている」かのように、環境と相互作用しながら自律的に最適化を行うコンセプトとして「リビング・インテリジェンス」が注目されています。工場やプラントの効率化から、極限環境で活動するロボット、個別化医療の実現まで、社会の様々なシーンでその応用が進んでいます。

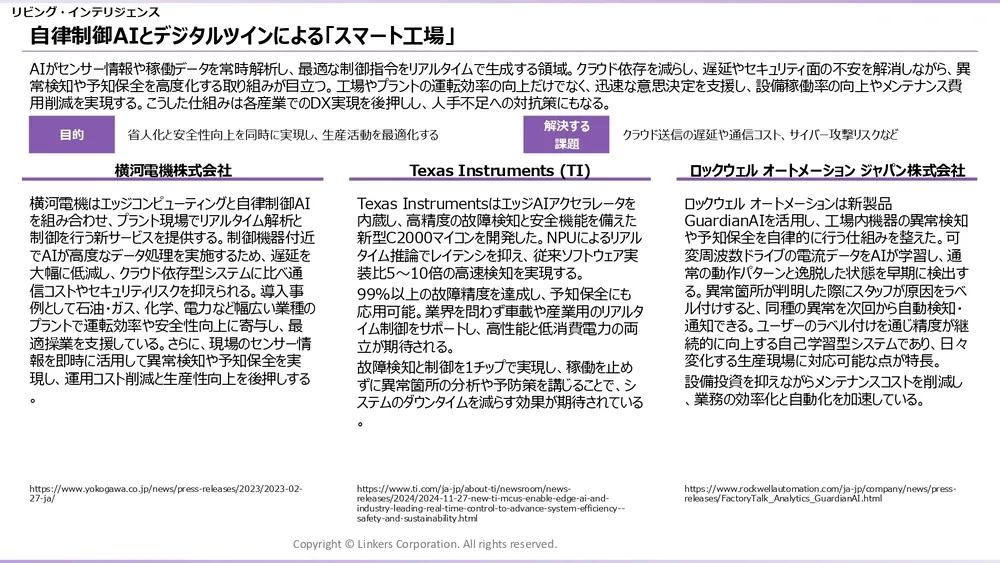

自律制御AIとデジタルツインによる「スマート工場」

製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を牽引するのが、工場のスマート化であり、その中核をなすのが、エッジAIによるリアルタイム制御とデジタルツイン技術です。

エッジAIは、センサーが設置された機器のすぐそばでデータ処理を行うことでデータ送受信の時間を削減でき、通信セキュリティリスクも低減できます。これにより、生産ラインの微細な異常振動や温度変化を瞬時に捉えて故障の兆候を検知する「予知保全」が可能になります。

さらに、実際の工場設備をそのまま仮想空間上に再現する「デジタルツイン」と組み合わせることで、AIは仮想空間上で様々なシミュレーションを行うことで、最適な条件を計算し、その結果をリアルタイムで実際の設備にフィードバックすることで、生産効率やエネルギー効率の最大化も可能となります。

関連事例

・エッジコンピューティングと自律制御AIを組み合わせたソリューション「OpreX」 by 横河電機の事例

同社は、エッジコンピューティングと自律制御AIを組み合わせたソリューション「OpreX」ブランドを展開しています。プラントの制御装置に、強化学習AIアルゴリズム「FKDPP(Factorial Kernel Dynamic Policy Programming)」を搭載したAIを組み込みます。このAIは、プラント内の温度、圧力、流量といった多数のセンサーデータをリアルタイムで収集・分析し、熟練オペレーターのように、先の状況を予測しながら最適な制御アクション(バルブの開閉など)を自律的に実行します。これにより、従来は自動化が難しかった非定常状態でも安定した運転を維持し、生産性向上と省エネを両立させます。

・モーターなどを制御する可変周波数ドライブ(VFD)の予知保全に特化した「GuardianAI」 by ロックウェル オートメーションの事例

同社の「GuardianAI」は、特にモーターなどを制御する可変周波数ドライブ(VFD)の予知保全に特化しています。VFDから得られる微細な電流波形データをエッジでAIが学習して正常時の運転パターンを構築します。パターンから逸脱した異常な波形を検知すると、ベアリングの摩耗やシャフトのズレといった故障の前兆としてアラートを発します。技術者が「このアラートはベアリングの摩耗が原因だった」とフィードバック(ラベル付け)することでAIはそれを学習し、同様の波形を検知した際に「ベアリング摩耗の可能性」と、より具体的な原因を提示できるようになる自己学習機能が大きな特徴です。

・ IoTプラットフォーム「MindSphere」とデジタルツイン技術 by Siemensの事例

製造業のデジタル化を国家戦略「Industrie 4.0」として推進するドイツでは、リビング・インテリジェンスの先進事例が数多く見られます。Siemens社は、IoTプラットフォーム「MindSphere」とデジタルツイン技術を駆使し、自社のアンベルク工場を完全なスマート工場として稼働させています。ここでは、製品の設計データから生産ラインの稼働状況、個々の製品の品質検査データまで、全ての情報がデジタルツインに集約されます。AIは、このデジタルツイン上の膨大なデータをリアルタイムで分析し、生産ラインのボトルネックを特定したり、設備の最適なメンテナンス時期を予測したりして、自律的にプロセスを最適化します。

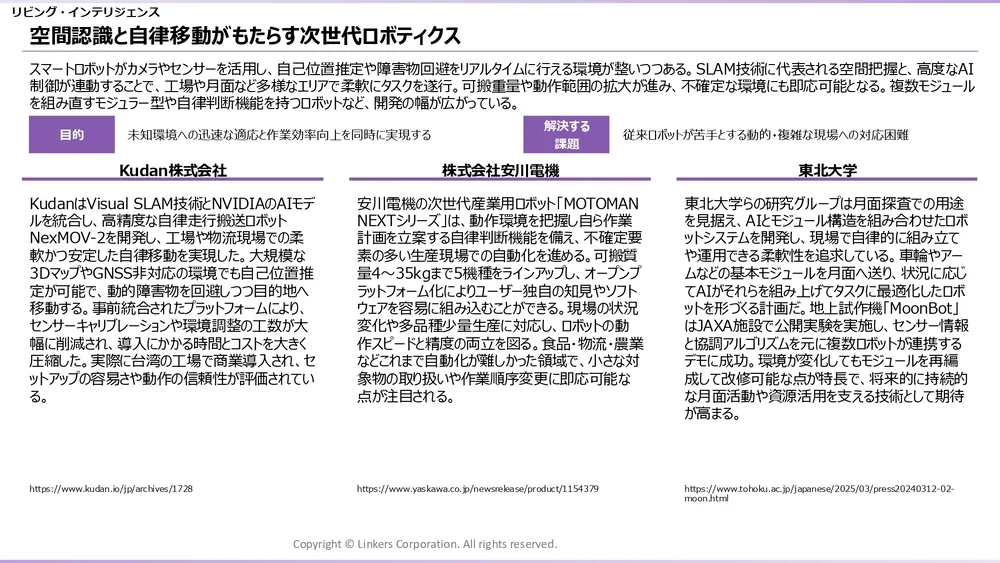

空間認識と自律移動がもたらす「次世代ロボティクス」

ロボット技術は、事前にプログラムされた動きを実行するだけではなく、自らの「眼」と「頭脳」で環境を認識し、判断し、行動する新たなステージに突入しています。

そのコア技術の一つが「Visual SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)」です。これは、ロボットが搭載したカメラの映像だけで自身の位置を推定すると同時に、周囲の3次元マップを作成する技術です。GPSが届かない屋内や、常に人や物が動いている動的な環境でもロボットは自身の場所を見失わずに自律走行できます。

さらに、こうした知能を持つロボットをモジュール化し、現場で自在に組み替えるという研究も進んでいます。これにより、探査、建設、修理など、タスクに応じてロボットの形態や機能を最適化し、一台で多様な役割をこなすことが可能になります。

関連事例

・AIによる自律判断機能を搭載した産業用ロボット「MOTOMAN NEXTシリーズ」 by 安川電機の事例

次世代産業用ロボット「MOTOMAN NEXTシリーズ」は、AIによる自律判断機能を搭載しており、従来のティーチング(動作のプログラミング)作業を大幅に削減しています。例えば、3Dカメラで対象物の形状や位置を認識し、ロボットが自ら最適な掴み方や動かし方を判断して実行します。また、オープンプラットフォーム戦略により、ユーザーが独自のAIアルゴリズムやセンサーを容易に組み込めるため、食品の盛り付けや複雑な組立作業など、これまで自動化が難しかった不定形な作業への対応力が飛躍的に向上しています。

・AIがロボットの最適な構造をその場で構築するシステム by 東北大学の事例

月面探査での活用を見据えて開発が進められている「モジュール式自己組織化ロボット」は、AIによる協調動作の実現を目指しています。車輪、アーム、カメラ、バッテリーといった基本機能を持つモジュールを複数打ち上げ、月面でAIがタスク(例:基地建設、資源採掘)に応じて最適なロボットの形態を設計し、各モジュールに指示を出すことで自律的に連結・合体させてロボットを構築する構想です。一部のモジュールが故障しても、残りのモジュールで再構成してタスクを継続できる冗長性も備えることができ、人間の介入が難しい極限環境での持続的な活動を目指す革新的なアプローチです。

・四足歩行ロボット「Spot」 by Boston Dynamicsの事例

四足歩行ロボット「Spot」はリビング・インテリジェンスを体現する事例の一つです。LiDARセンサーと複数のカメラ(ステレオカメラ、深度カメラ)からの情報をリアルタイムで統合し、周囲の3次元環境を高精度にマッピング。AIがこのマップを基に、階段、段差、障害物などを認識し、それらを乗り越えるための最適な足の運びを自律的に計算します。人間が歩ける場所であれば、ほぼどこでも導入できるため、建設現場の進捗管理や、危険なプラント内の設備点検など、人間が行うには困難または危険な作業を代行できます。

・二足歩行を行うヒューマノイドロボット「Digit」 by Agility Roboticsの事例

人間と同じ二足歩行を行うヒューマノイドロボット「Digit」は、人間と共存する環境での作業に特化しています。Digitは、LiDARとカメラで周囲の人間や障害物を認識しながら、倉庫内の棚から商品を取り出し、コンテナまで運ぶといった一連の作業を自律的に行います。最大の特徴は、人間と同じような身体の動きで作業を行うため、既存の倉庫のレイアウトや設備を一切変更することなく導入できる点です。これにより、導入コストを抑えつつ、物流現場の人手不足解消への貢献が期待されています。