- 配信日:2024.10.31

- 更新日:2025.06.30

オープンイノベーション Open with Linkers

フードテックビジネスの展望~食料供給困難事態対策法、食料・農業・農村基本法の改正から再考察~

海外のフードテック動向

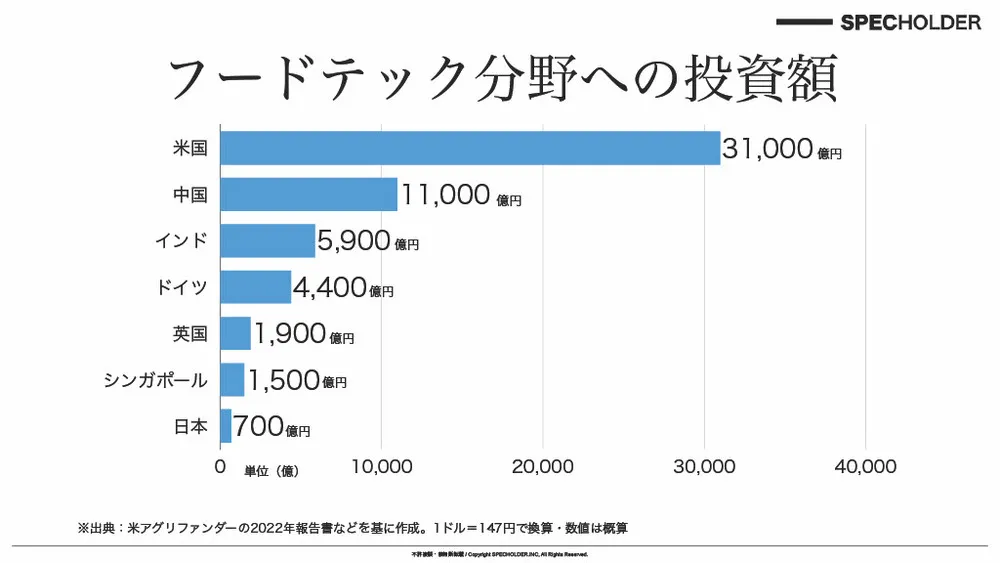

日本だけでなく海外も同じ状況で、食の生産者の倒産が増加しています。この状況を改善するために海外では民間企業の動きが活発化しています。フードテック・アグリテックに多額の投資をする企業が増加中です。

どの国がどれくらい投資をしているかデータによって数値は変わりますが、共通しているのは「日本には投資が集まっていない」ということです。今まではビジネスになりにくいことや市場の狭さなどから大手企業が参入することがほとんどありませんでした。

一方で、短期間で投資を集め、フードテック、アグリテックの分野で急成長している国もあります。その一つがシンガポールです。

フードテック事例:シンガポールの取り組み

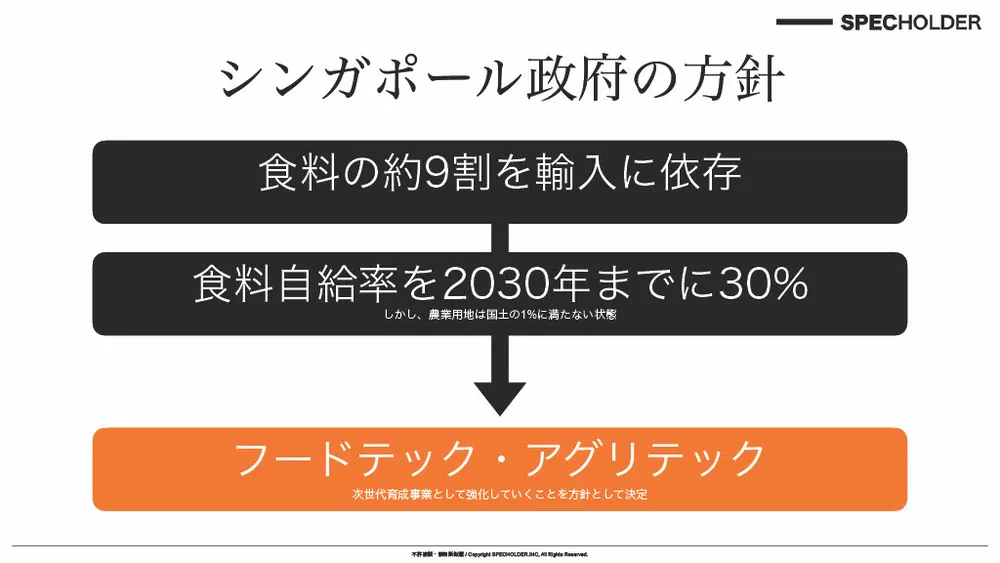

シンガポールは食料の9割を輸入に依存していましたが、 2030 年までに食料自給率を 30 % にしていこうという方針を立てました。しかし農地が国土の1 % にも満たないということでフードテック・アグリテックを推奨していく方向に進んできました。

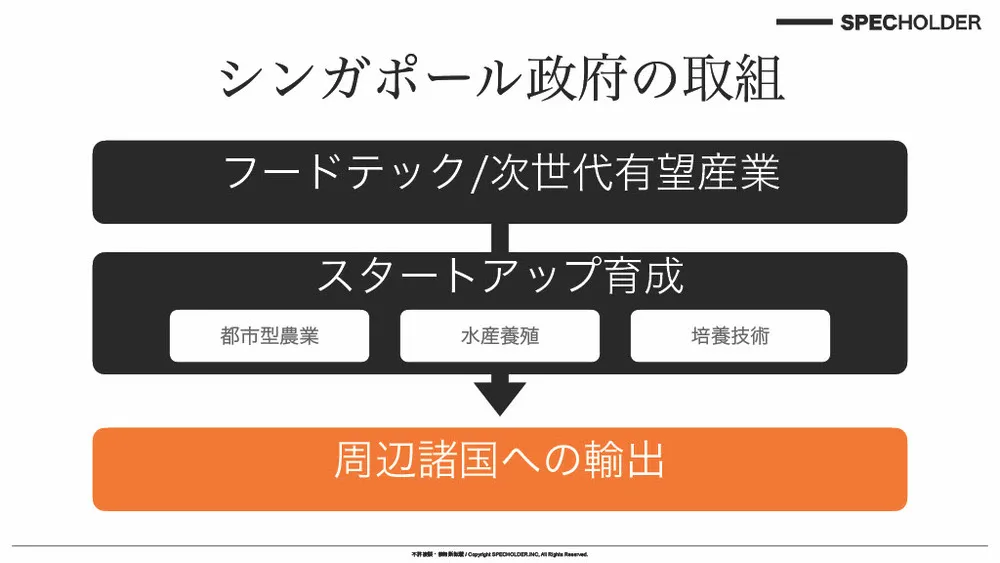

具体的には国がフードテックを次世代有望産業として、都市型農業や水産養殖、培養技術などを研究しているスタートアップを育成し、周辺諸国への輸出を強化していくという取り組みです。

このように世界ではどのように食糧危機を乗り越えるのか国はもちろん民間企業も主体となって考えています。

なぜ世界で急激にスマート畜産・スマート農業などが成長しているかというと、その裏側に超大手 IT 企業の存在があることが影響しています。例えば Meta 、 Google 、 テンセント、アリババなど。

企業ごとの具体的な取り組みも見ていきましょう。

フードテック事例:Googleの取り組み

Google は食の生産領域にかなり力を入れています。

Mineral by Google

例えば上の画像の事例は Google Street View のような形で、ローバー(探査車)を農地の上で走らせてさまざまなデータを回収することで作物の品質改善や収穫予測をしたりする取り組みです。実績もすでにかなり出ており、 Google から独立した企業としてサービスを提供しています。

農地の一部にセンサーを置くのではなく自動車のようにセンサーを走らせてスキャニングするという新しい技術です。

Project Tidal

Google は養殖の分野でも新しい技術を開発しています。魚一匹一匹をスキャニングして餌やりの状況や健康状態を把握しながら養殖するというものです。すでに8億以上の水中観測データがあり、そのデータを学習した AI サービスの提供も目指しているとのことです。

フードテック事例:マイクロソフトの取り組み

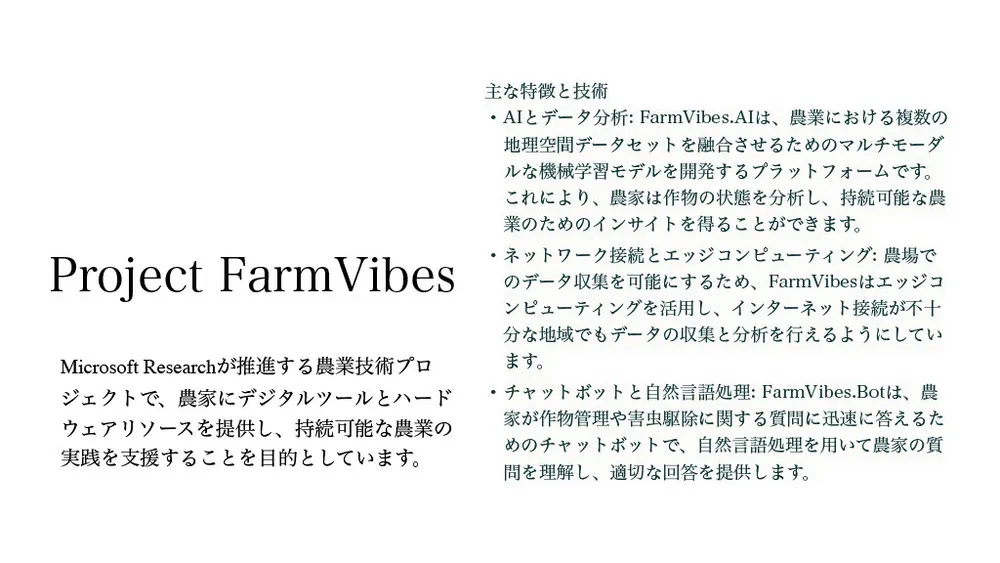

マイクロソフトは大きな農地を買収してスマート化を図っています。

Project FarmVibes

マイクロソフトも AI を活用したスマート化を目指しています。 AI を使って作物の最適な育成方法などを導き出すツールを作っています。

それから気候変動を減らすための精密農業も必要不可欠なので IT の力を使って推進しています。

フードテック事例:ビルゲイツ氏の取り組み

企業ではありませんが、全世界で最もフードテックに取り組んでいる人はビルゲイツ氏だと思っています。

ビルゲイツ氏は米国最大の農地保有者で、今までになかった新しい生産方法の確立や、小規模畜産農家の支援などに注力しています。

フードテック事例:アリババの取り組み

アリババの創業者であるジャック・マー氏は農業・畜産・養殖に力を入れて取り組みを進めています。

ジャック・マー氏自らが日本の養殖業者や園芸施設などを回って、課題解決のための新しい会社を設立しているところです。

フードテック事例:中国IT系企業の動き

このように世界の IT 企業が次々に取り組みを進めていますが、中でも中国 IT 系企業の動きが活発です。

アリババやテンセントは自社で食料品店を経営しています。単にお店を開くだけでなく、その店で提供する商品の一次生産も自分たちでやり始めているのです。

例えばアリババは養豚工場を持ち始めています。この養豚工場のレベルは非常に高く、 26 〜 28 階建ての超高層ビルの中に牛や豚が入っており、ほとんど人の手をかけず自動で育てているのです。

このような取り組みは他にもさまざまあるのですが、共通しているのはなるべく人の手がかからないようにしていることと、高層化してその中で飼育をしていることです。数人のスタッフで何十万匹もの動物を管理しています。

養殖に関しても、 8000トン規模の養殖船を作ったり、 200 トンの養殖が可能な新しい生け簀(いけす)を作ったりしており、大量に養殖できる体制を整えているところです。

ここで紹介したものはごく一部です。 IT 企業が参入し、どのように生産を効率化していくのかに取り組んでおり、とてつもない勢いで生産性が高まっていると同時に原材料(飼料・魚粉・種・エネルギー)の消費を少なくする動きが見られます。

フードテック事例:日本国内の企業の取り組み

日本国内でフードテックに力を入れている企業はないのかというとそういうわけではなく、やはり特に IT 系企業で動きが活発です。

例えば SoftBank は魚などに餌をやる機械などを開発したり、自社で国内最大のトマト園芸施設を作ったりしています。これらも完全自動化とまではいきませんが、シミュレーション化する、ロボットを活用するなどの方法で人が関わらないような仕組みで運用しています。設備投資をすると赤字になってしまうことが多いですが、 SoftBank は流通の部分も自分たちでやっているので黒字化できている点も特徴です。

それから県や財団と組みながら大手企業が連携して地域の問題を解決する動きも活発になって来ています。例えば SoftBank 、赤坂水産、 ライドオンエクスプレス、フィードワン、愛媛県が連携して養殖業の品質を高めるプロジェクトを行っています。冷凍の魚にランク付けをして、輸出の場面で有利になるような制度づくりをしているのです。

他には SoftBank とトヨタが組んで牛の接触状況などをセンシングする技術の開発なども行っています。特徴的なのは AI を使ってシミュレーションしていくことだと思われます。

今後、生産の効率化や生産性の向上というものを図りながら流通・輸出の状況を変えていこうというものが現在の SoftBank が目指している方向です。

また SoftBank は小売にも力を入れています。物流拠点としてコンビニの居抜き物件を活用して、そこに YAHOO! マートを出店しています。まだ店舗数等は非常に少ないですが、今後どこかのタイミングで仕掛けてくるのではと予測しています。

SoftBank だけでなく NTT など他の大手企業も畜産や流通などに投資をしています。

世界だけでなく日本も IT 系企業・通信系企業の動きが今後のフードテックビジネスに大きく影響してくることは確実です。この動きを把握するだけでも今後の食の領域におけるビジネスの戦略などに役立つと思われます。

今まで食の領域には流通を取り仕切っている企業や食の知見者など圧倒的王者がいました。その領域になぜ IT 系企業が新規参入できているのかというと、 AI の存在が大きく影響しています。AI を取り入れることで既存の仕組みを大きく変えられる可能性があるのです。

ここまでに紹介した食料安全保障をプラスに考えると、ビジネスチャンスにもなり得ます。既得権益を壊しながらさまざまな大手企業と連携し合うことで食の業界そのものを変えていけるチャンスと捉えている企業が多いのです。

フードテックの課題:日本企業は世界の企業に勝てないのか

先ほど海外企業のフードテックがいかに先進的かを紹介しました。では日本の企業は世界の企業に勝てないのかというとそうではなく、勝てる企業はたくさんあります。特別な技術を持っていて、世界中の人々が組みたいと考えている企業、私(大野氏)はこのような企業は中小企業に多いと思っています。私は彼らを「忍者カンパニー」と呼んでいます。

この忍者カンパニー、特にその地元で力があって、今までしっかりビジネスをやって来て、人脈もあって、役に立ちたいという想いを持っている企業は、実はかなりの数存在しています。このような企業といかに連携するかが食の領域でビジネス展開していくうえで大切です。

私がさまざまな企業を分析する中で地域ごとに優れた機関・団体が必ずあることが分かりました。例えばスマート農業・畜産・養殖をやりたいと考えている場合、各地域の県・市・財団とどう連携するのか、その人たちの情報を得ながら一緒に取り組んでいくことが重要です。どのような機関・団体があるかは地域ごとに全く異なるので自分たちのやりたいことと、そのために適切な産業クラスターがある地域を見つけてマッチングできるとビジネスとして現実味を帯びてくることでしょう。

私自身、「畜産や農業などで新規事業を行いたい企業」と「各地域の団体」を結びつけてビジネス化するというサポートをしてきました。そのときもお互いに強みを持っている場合はマッチングした後に事業化まで至るスピードが早く、しっかりとした事業として成り立つ傾向がありました。そのためどんな忍者カンパニーがあるのかを調べることはビジネスの成功においてとても大切だと思っています。

事例の1つとして、アメーラトマトを紹介します。これは静岡県の農業試験場と共同で開発しました。トマトに1滴ずつ水を垂らしてトマトにストレスを与えることで甘くさせていくという取り組みなのです。本場スペインのトマトの 10 倍以上の価格で販売されているのですが、とても売れています。この水を垂らす仕組みを AI で自動化する仕組みを作っています。

フードテックの展望:世界は日本に何を求めているのか

世界は日本のフードテックに何を求めているかというと、私が大手企業などと話をする中で感じたことは、日本は「食のおいしさを保ちつつ、安心安全を管理していく技術」が期待されているということです。

先ほど中国では超高層ビルを建てて AI を使いながら効率的に畜産を行っていると紹介しました。このような効率性に関しては中国企業が日本企業を上回っている印象です。では中国が取り組む畜産の効率化に「おいしさ・安心安全」という要素が含まれているかというと、まだ日本のレベルには追いついていないと感じています。

そこで、今まで食の領域に取り組んできた日本の生産者や団体のデータを、ビジネスを作る人たちの手でビジネス化できれば、世界と戦える市場・ビジネスが構築できるのではないかと考えています。

大手企業と各地域の中小企業・自治体などが連携していくことは本当に重要です。理由は、大手企業の資本力・求心力・プラットフォーム・サプライチェーンの仕組みなど、いわゆる出口戦略にあたる要素を多分に持っていることです。いかに良い商品でも出口戦略がしっかりしていないと売れません。

私は食の領域は日本という国にとっても危機的な問題だと認識しています。この危機を乗り越えるには多くの人・企業が連携しながら新しいビジネスを生み出していくことが欠かせません。

では今後何が重要になるかというと、まずやらなければならないのは「圧倒的な効率化」です。牛の餌やりなどの作業を効率化し、餌にかかるコストを圧縮していくことが求められます。コストを半分にするのは難しいものの、 10 〜30 % 削減することなどは直近1年でも出来ることだと認識しています。国や都道府県からの補助も出ているので、圧倒的な効率化は早急に取り組むべき点です。

次に「代替化」。牛の餌は濃厚飼料と粗飼料(そしりょう)の2種類があります。その中でトウモロコシなど海外からの輸入に依存してしまうものもあります。そうすると国内で牛の餌を作る機会が無くなってしまうので、新しい餌作りに取り組むことも必要です。例えばエコフィードと呼ばれる、地域における食品廃棄物などの食料残渣(ざんさ)を活用する動きなどを含めて、今までになかった新しい餌を作っていくことも求められます。サプライチェーンが遮断されて海外から餌が輸入できなくなる場合などを想定して、代替化を図っていくことも大きなポイントです。

1つ成功事例を紹介すると、日本製紙が牛の餌や肥料、魚粉を木から作っています。しかも、この木から作った餌は濃厚飼料と粗飼料の両方に該当するのです。両方の良いところ取りのハイブリッドで、牛の餌として輸入されるトウモロコシの代替品として注目されています。さらに、この餌を食べて育った牛は健康で乳量が増加して、繁殖率が上がるので、畜産全体で見てもプラスの効果があるとされています。量産可能でビジネスとしても安定し、価格が一定なもので代替化できる事例として成功していると言って良いでしょう。

最後に「生産方法の確立」です。効率化を図ることだけでなく、今までとは異なる生産方法を作っていくことも大切になります。例えば今の日本で使っている牛舎は昭和時代に建てられたものです。先ほどの中国の超高層ビルのように作り方そのものを大きく変える必要があるでしょう。他に田んぼもスマート化に適していないケースもあります。そこでレールを走らせて電車のような機体を走らせてそれが田植えをしたり農薬を撒(ま)いたりするような仕組みを作りたいけれど、農地の区画を変更する必要があり、なかなかできないという課題も耳にします。このような現状を変えるために新しい生産方法を考えている人たちが増えてきています。

この3つが、食料の供給法案の中で特に重要なポイントでありビジネスとして動いていく可能性が高いでしょう。もしくは国が手厚くサポートすることも考えられます。ここで紹介した3つのポイントに対してどのようにアプローチしていけるか、ぜひ検討してみてください。もちろんいきなり大きな変革を起こすことは難しいでしょう。まずは各自治体や中小企業、そして大手企業と組みながら小さなプロジェクトから回していくことがおすすめです。このような小さな積み重ねがこれからの日本を変えていくことになると思います。

以上がセミナーでのお話にあたる部分となります。このお話で提案されたことに、自治体や中小企業が大手企業とともに取り組む重要性がございました。私どもリンカーズはこの多様な組織をマッチングさせてゆくことや、新しい生産方法や圧倒的な効率化につながる技術実装を目的に、最適な技術を探索することなどがご支援可能です。関連する問題の解決法や、その前段の課題の解像度を上げるために必要な情報を収集したいなどのご要望がございましたら、下のボタンか、ページ右上の「お問合せ」よりお気軽にご相談ください。弊社のこれまでの知見を活かして、貴社の課題に合わせて最適な解決方法をご提案させていただきます。

リンカーズのサービス資料は以下から無料ダウンロードいただけます。

講演資料のダウンロードについて

本記事に関するセミナー講演資料を、以下のボタン先の申込フォームからお申込みいただけます。申込フォームに情報を入力後、送信ボタンを押してください。その後、自動的にページが切り替わりますので、そちらから講演資料をダウンロードしてください。

講演者紹介

大野 泰敬 氏

株式会社スペックホルダー 代表取締役社長/農林水産省 農林水産研究所 客員研究員

【略歴】

複数の企業を経営する事業家兼投資家。ラジオ NIKKEI「ソウミラ」、FM愛媛を含む人気 FM ビジネス情報番組5つのメインパーソナリティ。ソフトバンク株式会社で新規事業に従事し、その後 CCC での経験を経て、2008年にソフトバンクに戻り、日本初の iPhone 市場参入におけるマーケティングで大きなシェア拡大を実現。独立後は、14 社の大手企業に対して事業戦略、戦術策定、M&A、資金調達を手掛ける。テクノロジー分野においても深い知見を有し、東京オリンピック大会組織委員会の IT アドバイザーや麗澤大学、農林水産省、明治大学の客員職を務める。地域社会の課題に対し、大企業と地域企業をマッチングさせ、新しいビジネスチャンスを創出し、地域発展に貢献。農林水産省主催のビジネスコンテストでは審査員長として、食料安全保障や食の持続可能性に関する検討会議の委員としても活躍。著書に「ひとり会社で6億稼ぐ仕事術」、「予算獲得率100%の企画のプロが教える必ず通る資料作成」がある。

【関連記事】

スマート農業の注目技術~スマート農業技術活用促進法で見直したい「農業×AI/IoT」~

こちらの記事は、同セミナーにて、リンカーズで技術調査をおこなっている浅野佑策より、スマート農業に関係する注目技術カテゴリーやトレンド、個別の技術事例、企業で行なっている取り組みなどを紹介した記事です。こちらの記事でもセミナー講演資料を無料ダウンロードいただけます。あわせてぜひご覧ください。

オープンイノベーションを支援するリンカーズの各種サービス

リンカーズ株式会社は、ものづくり企業向けにイノベーション・オープンイノベーションを支援している会社です。技術パートナー探索やユーザー開拓など、ものづくり企業の様々な課題に対してビジネスマッチングを軸にしたソリューションをご提供しています。またあらゆる技術テーマでのグローバル先端技術調査も承っております。

◆技術パートナーの探索には「 Linkers Sourcing(リンカーズソーシング)」

Linkers Sourcing は、全国の産業コーディネーター・中小企業ネットワークやリンカーズの独自データベースを活用して、貴社の技術課題を解決できる最適な技術パートナーを探索するサービスです。ものづくり業界の皆様が抱える、共同研究・共同開発、試作設計、プロセス改善、生産委託・量産委託、事業連携など様々なお悩みを、スピーディに解決へと導きます。

◆技術の販路開拓/ユーザー開拓には「 Linkers Marketing(リンカーズマーケティング)」

Linkers Marketing は、貴社の技術・製品・サービスを、弊社独自の企業ネットワークに向けて紹介し、関心を持っていただいた企業様との面談機会を提供するサービスです。面談にいたらなかった企業についても、フィードバックコメントが可視化されることにより、今後の営業・マーケティング活動の改善に繋げていただけます。

◆技術情報の収集には「 Linkers Research(リンカーズリサーチ)」

Linkers Research は、貴社の業務目的に合わせたグローバル先端技術調査サービスです。各分野の専門家、構築したリサーチャネットワーク、独自技術データベースを活用することで先端技術を「広く」かつ「深く」調査することが可能です。研究・技術パートナー探し、新規事業検討や R&D のテーマ検討のための技術ベンチマーク調査、出資先や提携先検討のための有力企業発掘など様々な目的でご利用いただけます。

オープンイノベーションの推進についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「まだ方向性が決まっていない」

「今は情報収集段階で、将来的には検討したい」

など、具体的な相談でなくても構いません。

リンカーズが皆さまのお悩みや課題を伺い、今後の進め方を具体化するご支援をさせていただきます。

リンカーズはものづくり企業の方向けにさまざまな Web セミナーを開催しています。

最新のセミナー情報やセミナーのレポート記事など、お役立ち情報を公式 Facebookでご案内しています。ぜひフォローをお願いします。