- 配信日:2025.09.08

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

【キーエンスに学ぶ】高収益を生む事業企画と開発組織の作り方〜営業利益率50%超の秘訣〜

この記事は、リンカーズ株式会社が主催したWebセミナー『【キーエンスに学ぶ】高収益を生む事業企画と開発組織のつくりかた』のお話を編集したものです。

ファシリテーターはリンカーズ株式会社の加福 秀亙(かふく ひでのぶ)が務め、登壇者として株式会社カクシンの大﨑 道雄(おおさき みちお)様と、リンカーズ株式会社の前田 佳宏(まえだ よしひろ)が、キーエンスの驚異的な収益性の秘訣について詳細に解説しました。

営業利益率 50% 超、 25 年間平均成長率 10% 以上という圧倒的な業績を支える組織構造と事業プロセスを、キーエンス元社員の大﨑様の視点から分析。マーケットイン型のアプローチ、全社統合データベース、超オープンイノベーションなど、同社独自の仕組みを包括的に紹介しています。

記事の最後では、セミナーで使用した講演資料を無料でダウンロードいただけますので、あわせてご覧ください。

目次

●キーエンスの業績

●元キーエンス社員が考えるキーエンスの強み

●キーエンスの商品企画の仕組みとマーケットインのアプローチ

●キーエンスが世界初・業界初を生み出し続ける開発の秘訣

●オープンイノベーション支援の3つのパターン

●まとめ

登壇者

2017年 7月 リンカーズ株式会社 取締役(現任)

2013年 4月 Disty株式会社(現リンカーズ株式会社)

2003年 4月 株式会社 野村総合研究所 コンサルティング事業本部製造業、エネルギー産業を中心に市場/技術調査、事業戦略立案、技術戦略立案、海外展開支援などのコンサルティングに従事。

2003年 3月 東京大学大学院 新領域創成科学研究科修了

2001年 3月 東北大学工学部 機械航空工学科卒業

キーエンスの業績

加福: 近年はコロナ禍やトランプ関税、さらに生成 AI の急速な進化など、ビジネスを取り巻く環境が大きく変化しています。その中でも、キーエンスのように一貫して成長を続ける企業があるのは非常に興味深いことです。

まず大﨑さんにお聞きしたいのですが、「変化に強い企業」として、キーエンスにはどのような強みがあるとお考えでしょうか?

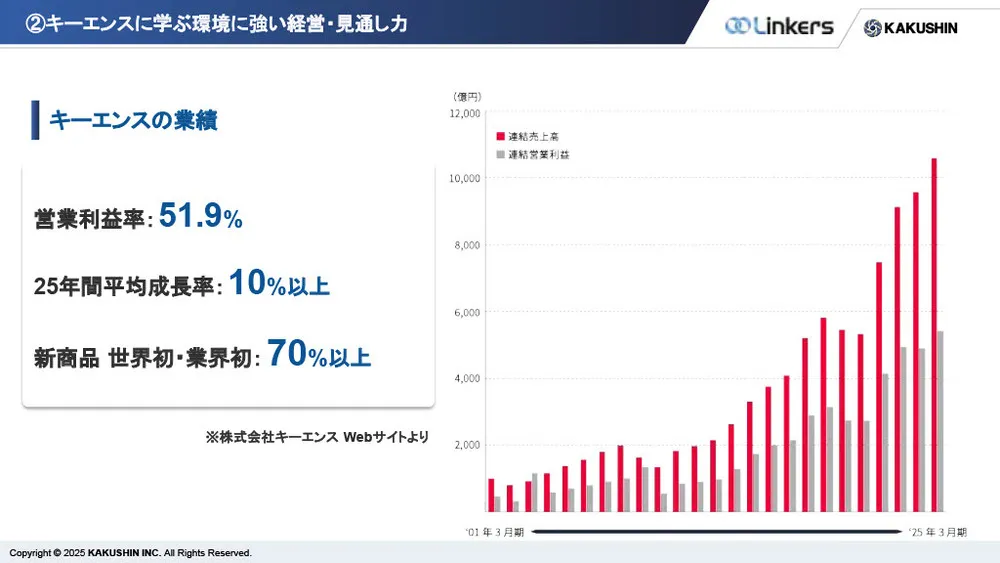

大﨑様: 今回のセミナータイトルにある「キーエンスに学ぶ」という視点で、まずは同社の実績を紹介します。

営業利益率は 50 % 以上、 25 年間の平均成長率は 10 % 以上。そして世界初または業界初の開発が商品の7割を占めています。

右側のグラフは売上高と営業利益の数字を棒グラフ化したものです。毎年どんどん伸びています。よく見るとリーマンショックやコロナ禍で業績が一時落ち込んだこともありましたが、その後、ぐっと改善しています。なぜこのようになっているのかを考えていきましょう。

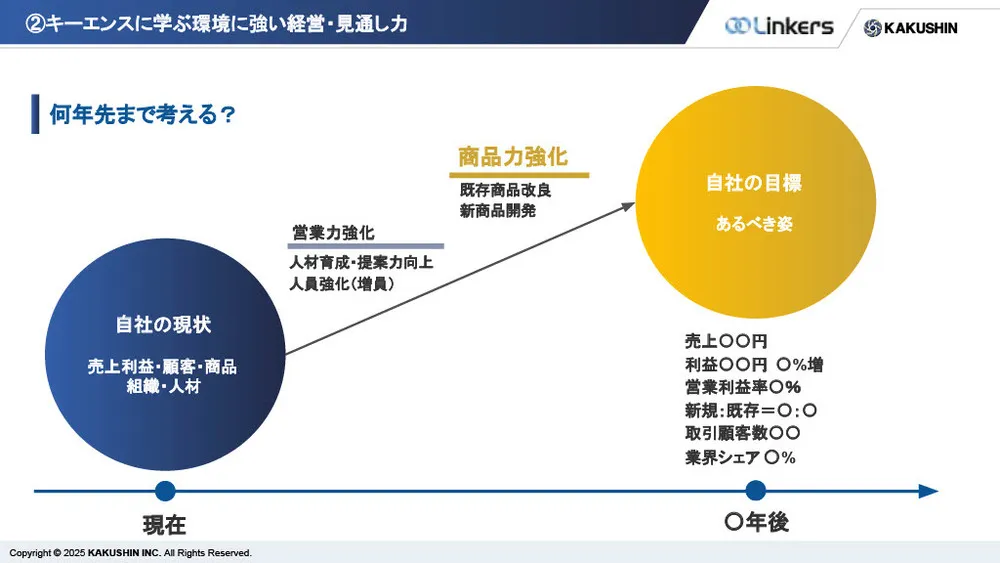

一般的に企業では、中期計画や長期計画を策定して「現在の自社の状態から何年後かに、こういう状態に持っていきたい」という目標を立てていると思います。その目標は売上高であったり、利益であったり様々です。このような現状から目標へ変化していくため、主に営業力と商品力を強化していきます。

営業力強化とは、人材の育成や人員の強化、あるいは販売力の向上などが挙げられます。本セミナーのテーマである商品力強化とは、既存の商品の改良を進めることや、新規商品・新規事業を立ち上げることなどが該当します。

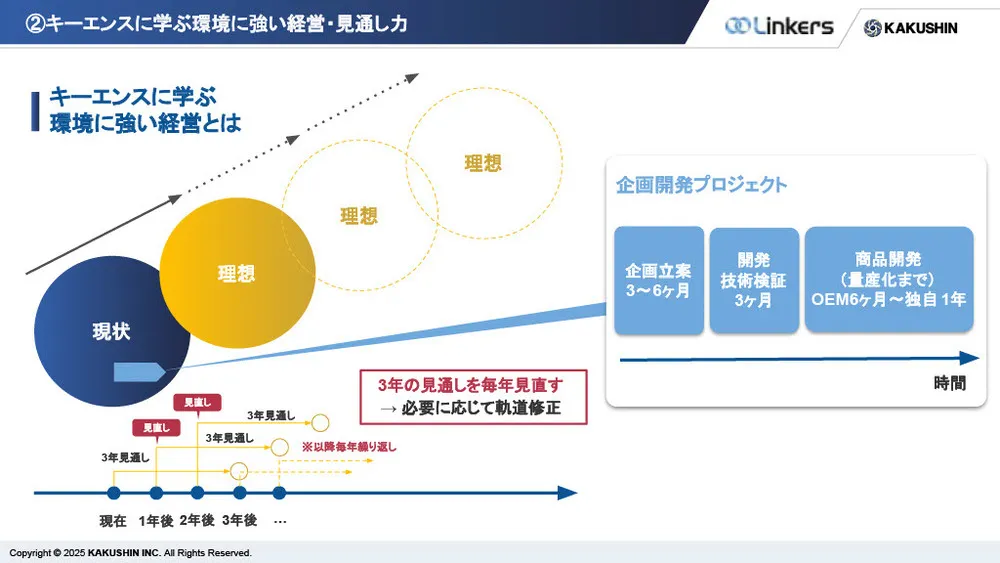

キーエンスの場合、現在から3年後を見据えて経営計画を立てます。短いと思われるかもしれませんが、期間が長いと不確定要素が増えてしまいます。一方、短すぎると営業施策を変える程度の変化で終わってしまうことが多いので、3年という期間で考えることにしているのです。

現在から1年経ったら、そこから3年後を見通した計画を立てる。その1年後、また3年後までの計画を立てる。こういったスパンで進めていきます。

また、3年という期間で計画を立てていることには他にも理由があるのです。世の中に大きな変化があった場合、柔軟に対応できる期間ではないかということで、3年に設定しています。

それから、画像右側に「企画開発プロジェクト」と書いた図がありますが、現状から新たな商品を作ろうと思った場合、企画立案から商品開発まで平均すると2年ほどかけて行います。2年かけて作った商品であれば、3年後には売上に何らかのインパクトを与えられるだろうと想定していることも理由の1つです。

元キーエンス社員が考えるキーエンスの強み

加福: 大﨑さんの視点で、キーエンスの強みを3つ挙げるとしたら、どのようなものがあるでしょうか?

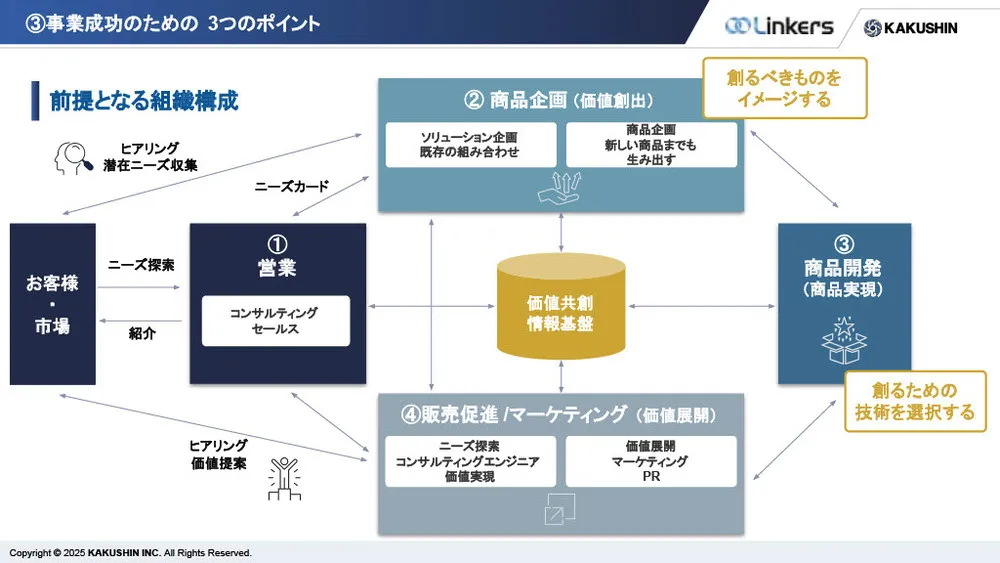

大﨑様:はい。 まず強みを考えるうえで前提条件となる組織図を見ていただきたいです。

画像の一番左側にお客様(市場)がいます。その右側が会社内の組織図です。組織の中でお客様に最も近いところにいるのが営業。その次、上にいるのが価値を生み出す商品企画です。そして右に行くと、具体的な商品に仕上げる商品開発。一番下に位置しているのが販売促進(マーケティング部門)。主にこの4つの部門がお客様にとっての価値に注目しながらそれぞれの役割を果たすことで、キーエンスという組織が運営されています。

加えて、組織図の真ん中に「価値共創情報基盤」と記載しています。こちらは、いわゆるデータベースです。お客様の個人情報、営業が行った商談の情報、技術調査で見えてきたシーズの情報などが含まれています。このデータベースに、どの部門からでもアクセスができる環境を作っているのです。これらが、キーエンスの強みを考えるための前提条件となります。

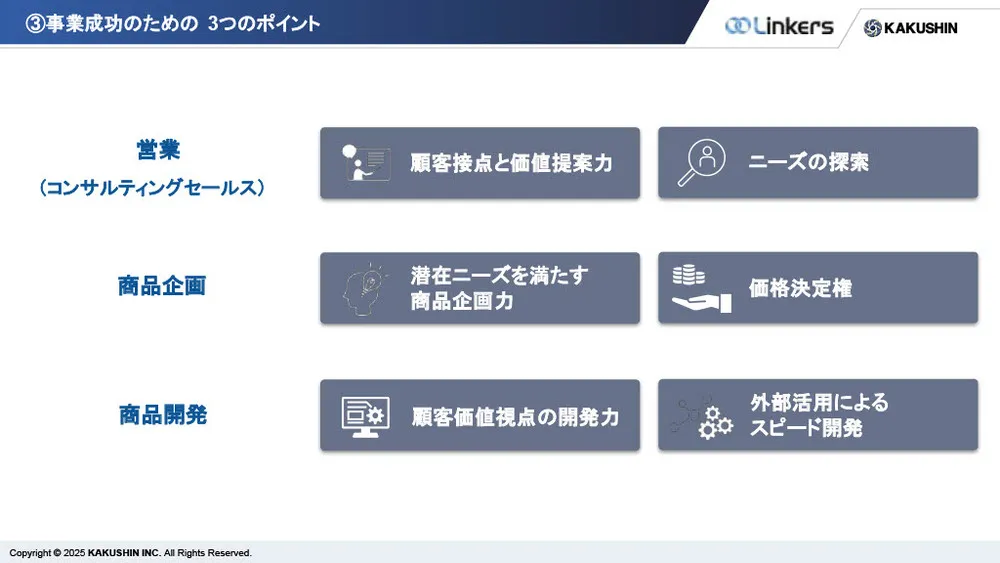

そして強みについて、3つの部門それぞれに対して2つずつキーワードを挙げる形で、6つ挙げさせてもらえればと思います。

まず営業部門の1つ目のキーワードは「顧客接点と価値の提案力」です。まず営業がお客様と徹底的に接触。そしてお客様のニーズを聞き出し、最適な提案をする。これが強みの1つです。

2つ目のキーワードは「ニーズの探索」。ここではあえて潜在ニーズなのか、顕在ニーズなのかは明言しません。営業担当がお客様からヒアリングする情報(ニーズ)というのは、お客様が気づいているものもあれば、そうでないものもあります。そのようなニーズを探索・深掘りすることが営業に求められ、キーエンスの強みの1つになっていると考えています。

次は商品企画の部門について。営業がお客様から聞き出したニーズの情報や商談情報をデータベースに集約。そこから「これがあればお客様の役に立てるのではないか」というポイントを見つけ出します。お客様の潜在ニーズをしっかりと汲み取り、それを満たす商品を企画する「商品企画力」。これが強みの1つ目となるキーワードです。

2つ目が「価格決定権」。お客様への提案に加えて、競合他社との差別化をしっかり行う。これにより価格決定権が得られます。どういうことかというと、お客様に価値を提供できていても、他社と同じような商品であった場合、どうしても価格競争に巻き込まれてしまいます。そこで、他社の商品では真似できない状況を作り出すのです。これにより、お客様に対してキーエンス側が価格を決められるようになります。もちろんお客様の価値を最大化することを前提に価格を決定します。

続いては、商品開発の部門における強みです。商品企画のところで、お客様に何を提供すべきかという価値の部分にしっかりとフォーカスが当たっています。そのため、商品開発部門では、その価値を実現するための「顧客価値視点の開発力」が重要になり、キーエンスは常に開発力を高めようと取り組んでいます。開発力には必要な技術の選択や、商品を開発する早さも含まれます。

そして開発の早さに関することとして、必要な技術があれば外部の企業などを活用することもあります。このように開発するスピードを意識し、速度を上げている点もキーエンスの強みと言えるでしょう。

加福:このような強みはキーエンスならではのものであり、他の企業が真似するのは難しいのではないかという気もするのですが、前田さんは客観的に見てどのように感じましたか?

前田:大﨑さんのお話にあった営業について、私は様々なメーカーのセールスチームを見てきました。基本的に事業本部の中にあるセールスチームは既存事業の売上目標を背負っています。その目標達成のためのアクションで精一杯というケースが少なくありません。このような状況では、セールスチームがお客様の潜在的なニーズを見つける余裕がほとんどないのではないかと思っています。

一方、セールスチームのすぐ横にマーケティングチームがあったりします。しかし、マーケティングチームは少人数でやっているケースが多いですし、営業のように何十回もお客様のところへ訪問するわけではありません。そう考えると、マーケティングチームは市場の調査をしているものの、お客様とは接していないので、本当の意味での鮮度の高い情報を網羅的に取得できる状態ではないと言えます。だとすると、キーエンスのように営業とマーケティングがうまく連携しながら、お客様のニーズを拾ってきて、取捨選択して、企画に回すということは難しいのではないかなと思っています。とはいえ、キーエンスが他のメーカーと何か異なる条件があるからこのような強みが生まれているかというと、違うと思うのです。大﨑さんの見解はいかがでしょうか?

大﨑様: そうですね。キーエンスでも営業はそれぞれ目標の数字も持っていますし、お客様と接する時間が特別長いというわけでもありません。そのような中、少しでも意識して、「お客様が何を考えているのか」「この先どういったものを欲しがるのか」という点に注目します。そして会話をしながら引き出していく。こういったことを意識的に行っていますね。

前田: なるほど。そのような意識を社内で浸透できているところが、キーエンスと他のメーカーとの大きな違いかもしれませんね。

そして、2番目におっしゃられた商品企画について。商品企画は、事業化率や製品化率などの観点から見る必要があると思っています。キーエンスの製品化率は 100 % 近いという話を聞いたことがあります。個人的に、事業化率や製品化率の向上は企画力そのものというより、それ以前の顧客ニーズを吸い上げるプロセスに依存するのかなと思っているんです。少ない事業アイデアの中から自社のリソースなどを組み合わせて、どれを事業化・商品化するのが最適なのか絞り込んでいきます。すると、アイデアが1つか2つしか残らず、それらを進めていっても上手くいかないというケースは往々にしてあります。

キーエンスの場合、まず営業部隊が大量にニーズを集めてきます。そして、集めたニーズをかなり厳しい選定プロセスで絞り込んでいく。そのため、最後に残った事業案は、その時点で成功確率がかなり高い状態になっていると思います。その事業案に対して自社の技術をどのように使っているのか、自社で賄えない場合、どうやって外部から調達していくかを考える。そのため、企画力よりもお客様のニーズを獲得するプロセスが重要になるのではないかというのが私の考えです。

最後に、3番目におっしゃられた商品開発について。ここで肝となるのは、やはり外部リソースをいかに上手く、そして素早く利用するかという点だと思います。いわゆるオープンイノベーションですね。しかし、キーエンスがオープンイノベーションを行ったという話はあまり聞いたことがありません。もしかしたら、キーエンスではオープンイノベーションを当たり前のように行っているので、あえて公表していないのかなとも思っています。

ただ、素早く、積極的にオープンイノベーションを行える企業ばかりではありません。例えば素材メーカーや化学メーカーの中には、難易度が非常に高い研究開発・製品開発をやっている企業もあります。そのような企業で、自社にない技術が見つかった場合、その技術自体がとても貴重あるいは難易度が高いと考えられ、外部から調達しようにも探すのに膨大な時間を費やしてしまうでしょう。結果、本来やるべき技術開発に時間をかけられず生産性が落ち、市場投入する製品の数が減り、売上が伸びない状態に陥ってしまいがちだと思われます。