- 配信日:2025.10.14

- 更新日:2025.12.25

オープンイノベーション Open with Linkers

ソフトバンクの新規事業事例〜データ×AI×共創で社会課題の解決を目指す〜

ソフトバンクの新規事業の成功要因分析

続いては大野より、今回田上さんをお呼びした背景や、これからどのようなことをディスカッションするのかについてお話しさせていただきます。

私は会社員時代からずっと新規事業創出をやってきて、今は独立して様々な企業をサポートしています。その経験から多くの知見が得られました。その知見をもとに考えると、ソフトバンクが 2017 年から現在までの短期間で急成長できたことには、明確な理由があるのです。そのあたりを含めて、後ほど田上さんにお話を伺えればと思っています。

私は年間で 300 名ほどの経営者とお会いし、新規事業を成功させた秘訣について聞くのですが、どの企業にも共通していることが4つあります。これをやっていない企業は1つもありませんでしたし、この4つを徹底し、研ぎ澄ましている企業は 100 億円以上の売上を出す新規事業を作っていました。

1つずつ解説していきます。

新規事業を成功させる4つの要素

1つ目は、顧客視点に立って「お客様の課題を本当の意味で解決できるものは一体何なのか」を徹底的に考えること。そのための組織体制を作り、営業がお客様から吸い上げた課題をプロダクトに反映する仕組みができている企業は、新規事業創出を成功させています。

2つ目は、他の会社ではできない技術を持っていること。この技術を活用することこそ新規事業を作るヒントになるでしょう。

3つ目は、データを重視して活用していること。例えば顧客データ、市場のデータを分析して戦略を考えていきます。

そして4つ目、戦略を実践して導き出された結果を踏まえ、高速で PDCA サイクルを回していくこと。データを分析した結果やお客様の意見も大切なのですが、これらはあくまで仮説に過ぎません。仮説を立てるだけに終わらず検証する。それを素早く繰り返していくことが求められるのです。

ソフトバンクの新規事業の成功要因

なぜソフトバンクは新規事業で大きな売上・利益を挙げられているのかを、先ほどの4つの要素に沿って見ていきます。

まず顧客視点の部分に関しては言わずもがなで、ソフトバンクだけでなくどの企業も徹底的に行っている部分だと思います。

2つ目の技術面で見ると、ソフトバンクは国内トップクラスの最先端技術を保有している企業です。特に AI に関するノウハウを数多く持っています。このような最先端技術の数々は、他社では真似できないものと言えるでしょう。

そして3つ目のデータに関して。ソフトバンクは膨大なお金をかけてマーケティングを行っていますが、それだけでなくリリースした商品・サービスを使ってユーザーのデータも獲得しています。ソフトバンクがリリースした商品・サービスの数も非常に多いため、獲得できるユーザーのデータ数も多くなるのです。さらに、ソフトバンクはビジネスを幅広い領域に展開しています。そのため、集まる顧客データの幅も広いのです。このような膨大なデータを組み合わせることができるので、より確度の高い新規事業を作り出せるのだと考えられます。

それから4つ目の高速で PDCA サイクルを回すこと。ソフトバンクは M&A を繰り返してきた、様々な文化や組織が集まってできた企業と言えます。多くの文化・組織を1つのグループとして組み込んでいくために PDCA サイクルを高速で回し、最適化を図ってきているはずです。このような企業としての特徴が、新規事業創出における高速での PDCA サイクルにも影響していると思われます。

AI技術とビジネス化の要点

大野氏:ここからはディスカッションとして、田上さんにもお話を伺っていければと思います。まずは、先ほどの4つの要素のうち、2つ目の技術面についてお聞きしたいです。私は個人的に AI に注目しています。昨今、ビジネスをするうえで AI は欠かせないものだと考えていますが、ソフトバンクでは AI に関してどのような取り組みをされていますか?

田上氏:孫 正義が AI 事業を行っている企業を中心に、グローバルに投資をしています。先ほど孫が投資した技術を日本にローカライズするというお話をしましたが、実は AI に関してはまだまだ十分ではないというのが正直なところです。

ソフトバンクにはテクノロジーユニットという部門があり、数千名の技術者を抱えています。この部門では、メディアが AI に注目するずっと前から AI の研究開発を進めていました。しかし、国内では研究開発をしてきたものの、収益化にはつながっていなかったのです。この AI 関連の研究開発をビジネスにつなげることが必要でした。

そこで事業開発本部のメンバーがお客様のところへ行ってニーズを聞き出し、そのニーズにマッチするような AI を使った技術・プロダクトを作るという環境作りを進めてきました。これがだいぶ出来上がってきたように感じています。

それから、お客様のニーズをもとに「 AI を使った今までにないプロダクトを作る」ということに関しても力を入れています。そのための取り組みとして、 2025 年8月中に全社員1人につき 100 社の AI エージェントを作ることが義務として課されています。 このような取り組みを行いながら、自分たちで AI を使ってみる。そして何ができるかをスピード感を持って導き出し、プロダクトとしてお客様に提供するということを行っています。

大野氏:このような取り組みをしているのは、やはり経営層含めて企業全体で AI の進化を重視しているからこそなのでしょうか?

田上氏:そうですね。背景にはそういう考えがあると思います。

技術のビジネス化におけるポイント

大野氏: AI に限らず、何かしらの技術は持っているけれど、それをどうビジネス化するか悩んでいる企業は世の中に多くあると思います。田上さんがソフトバンクで様々なビジネスの立ち上げに関わる中で、自社が持っている技術をビジネス化する際のポイントとして何が重要だと考えていますか?

田上氏:極端かもしれませんが、「儲からないものはやらない」という考え方をすることでしょうか。いつまでにどれくらいの儲けを出すのか、他社が追随してきたとしても事業として継続できるのかなどを事業計画を立てながら経営層とともに徹底的に検討します。

大野氏: つまり研究や議論を長々と続けるのではなく、事業計画をしっかり作って、お金にならなさそうならばすぐに切って次の事業に移るという感じですかね?

田上氏: そうですね。それから、最終的なゴールの予想をできる限り大きな数字にすることも心がけてきました。先ほど例に挙げた『 HELPO 』は、 2019 年のサービスリリースから 2026 年までに月間アクティブユーザー数を 1000 万にする。すなわち常時ユーザーに利用されるようなサービスにするという計画を立てました。このように大きな数字を描き、その数字が実現できる可能性があることをしっかりと伝えられれば、新規事業をスタートするための社内的な同意が得やすくなるのではないかと思います。

パートナーシップとビジネス展開

大野氏:自社の技術をどうビジネス化すれば良いのかわからない企業がソフトバンクに相談した場合、どの程度サポートしてくださるのでしょうか?例えば、ソフトバンクの社員が出向して一緒にビジネスを作るなど様々なサポートのパターンがあると思うのですが、そのあたりで何か決まりはありますか?

田上氏: 決まったサポートの形があるわけではなく、ソフトバンクがリソースを提供したり、投資したりなど、様々な形で行います。大野さんがおっしゃった、社員をお客様のところに出向させ、常駐させるという形でのサポートも可能です。

ただ、単純に手を動かすだけの人が出向しても作業員を増やすだけということになってしまうかと思います。そのため、部長クラスが出向することもあります。

また、業界によってはソフトバンク内に知見がないこともあるので、その場合は共創という形で、ソフトバンクのサービスを使っていただきつつ、私たちもその業界のことを学びながら一緒に新規事業を作っていくということもあります。

このように、ご相談いただいた企業のニーズに合わせた支援が可能です。

大野氏:ありがとうございます。私が先ほど紹介した4つの要素を1社だけで補うのは、なかなか難しい部分があると考えています。全ての企業が1社だけで全て対応できるわけではないのではないかと。そのように考えた場合、自社は自分たちの強みがある部分にだけ注力し、他の部分は他社とアライアンスを組んで補ったほうが成功確率が高まると思います。

おそらく世の中には新規事業を作りたいけれど、自社だけでは難しいと悩んでいる企業も多いでしょう。そのような悩みに応えるべく、ソフトバンクとリンカーズが共同で、新規事業創出を支援するサービスを用意しています。私は AI に関する調査を続けており専門的な知見を持っていますし、リンカーズは従来から企業のマッチングを支援し、多くの顧客データを保有しています。このような知見・データを使って、新規事業創出の伴走・支援をするべく、準備を進めているところです。「このような技術を持っているけれど、どう収益につなげれば良いのだろう」などのお悩みを持っている企業のご担当様は、ぜひリンカーズにお問い合わせください。

日本経済の現状が生むビジネスチャンス

大野氏: 最後の締めくくりとして、私から日本経済が抱える課題とその解決がビジネスチャンスになり得るという話をさせてください。

日本という国を1つの会社として捉えると、全体として年間約 609 兆円の売上を出しています。しかし、右肩下がりの状況です。様々なデータをもとに今後 10 年先を予想しても、かなり厳しい状態が続きます。

国の売上を顧客セグメント別に見ると、半分以上を占めているのが民間最終消費支出です。つまり一般の消費者の支出を BtoB事業を運営する企業が下支えしているというのが、現在の日本の構造となっています。

昨今の日本の人口減少に伴って一般消費者が減っていくと、民間最終消費支出の割合が減る。すると、 BtoB 事業にかけられるお金も減っていくということになります。ひいては、日本経済全体にも大きなマイナスを生むことになるでしょう。

これはかなりピンチな状況だと言えますが、個人的にはチャンスでもあると思っているのです。

例えば、食品加工企業の多くが従業員数 100 〜 200 名くらいで、年間の売上が数十億円ほどです。労働人口が減っていくと、このような企業ではより少ない人員で業務が回せるよう社内の設備を見直すといった、インフラに関する作業がどうしても発生してしまいます。ここがチャンスだと思うのです。今までのように事業を維持できなくなると、その状況を解消するための設備が必要になり、新しい市場が生まれる可能性があります。国もそのような中小企業の支援に膨大な予算を使っている状況です。

一見するとピンチに陥っている現在の日本ですが、大きな転換期を迎えていると捉えることもできます。その転換点に対して自社の持つアセットをどう活用できるか考えることが、新しいビジネスチャンスを掴むヒントとなるはずです。そのサポートをソフトバンク とリンカーズが協業で行っています。本セミナーでは紹介しきれなかった支援実績などをお見せしながら、解決策を探っていきます。

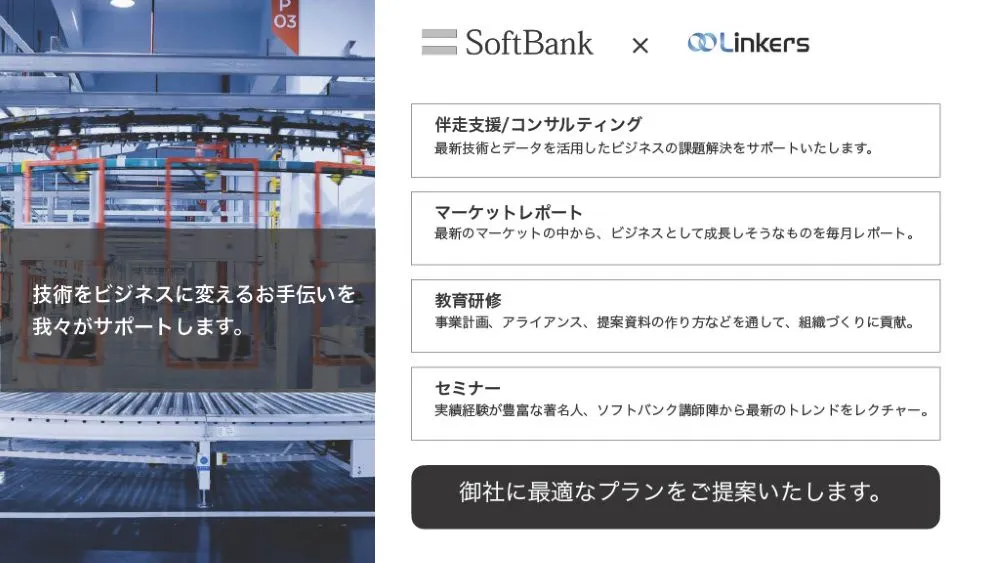

リンカーズ×ソフトバンクによる新規事業支援サービスのご紹介

リンカーズとソフトバンクの協業でご提供する新規事業支援サービスの詳細の話が聞きたい、自社の新規事業創出の課題のソリューションになりうるか相談をしてみたいなどがございましたら、

是非以下のお問い合わせフォームからご要望をお寄せください。

追って私どもの担当者からご連絡を差し上げますので、ぜひ踏み込んだお話の場を設けさせていただきたいと存じます。

セミナー講演資料のダウンロードについて

本記事に関するセミナー講演資料を、以下のボタン先の申込フォームからお申込みいただけます。申込フォームに情報を入力後、送信ボタンを押してください。その後、自動的にページが切り替わりますので、そちらから講演資料をダウンロードしてください。

登壇者プロフィール

田上 学(ソフトバンク株式会社 中部営業本部 本部長)

プロサッカー選手を目指して活動後、2003年に日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)に新卒入社。営業部門で経験を積み、2017年よりソフトバンク株式会社 法人事業統括 デジタルトランスフォーメーション本部 第二ビジネスエンジニアリング統括部の統括部長を担当。2022年4月より法人事業統括 広域法人第一営業本部の副本部長として異動し、2024年4月より法人統括 東海(現中部)営業本部本部長に就任。

大野 泰敬(株式会社スペックホルダー 代表取締役社長/農林水産省 農林水産研究所 客員研究員)

複数の企業を経営する事業家兼投資家。ラジオ NIKKEI「ソウミラ」、FM愛媛を含む人気 FM ビジネス情報番組5つのメインパーソナリティ。ソフトバンク株式会社で新規事業に従事し、その後 CCC での経験を経て、2008年にソフトバンクに戻り、日本初の iPhone 市場参入におけるマーケティングで大きなシェア拡大を実現。独立後は、14 社の大手企業に対して事業戦略、戦術策定、M&A、資金調達を手掛ける。テクノロジー分野においても深い知見を有し、東京オリンピック大会組織委員会の IT アドバイザーや麗澤大学、農林水産省、明治大学の客員職を務める。地域社会の課題に対し、大企業と地域企業をマッチングさせ、新しいビジネスチャンスを創出し、地域発展に貢献。農林水産省主催のビジネスコンテストでは審査員長として、食料安全保障や食の持続可能性に関する検討会議の委員としても活躍。著書に「ひとり会社で6億稼ぐ仕事術」、「予算獲得率100%の企画のプロが教える必ず通る資料作成」がある。