- 配信日:2025.02.05

- 更新日:2025.06.30

オープンイノベーション Open with Linkers

アカデミア特許の競争力分析と最新事例:カーボンニュートラル&生体センシング技術

この記事は、リンカーズ株式会社が主催した Web セミナー『カーボンニュートラル & 生体センシング ~ 国内アカデミアの注目技術 ~』の内容を編集したものです。

前半では、株式会社IP Survey 代表取締役の景山宏治氏より、特許の競争力評価の方法や、競争力の高い特許の例などを紹介し、後半では、リンカーズの喜多村悦至より、国内アカデミアのカーボンニュートラルと生体センシング技術に関する特許事例を紹介しました。

記事の最後では、セミナーで使用された資料を無料にてダウンロードいただけますので、あわせてご覧ください。

目次

●IP Survey について

・IP Survey が開発した特許の評価ツール 『 IP GENE 』

・特許評価ツール『 IP GENE 』の解析事例

●競争力評価結果の良い例・悪い例(請求項の構成)

●国内大学研究知財競争力調査結果

●特許の競争力を高めるには

●国内アカデミア発の競争力の高い特許例

●カーボンニュートラルと生体センシング技術の国内アカデミア特許例

●カーボンニュートラルと生体センシング技術の特許カテゴリーと大学ごとの特許数

●「生体材料の化学分析」関連の国内アカデミア特許例

●生体センシング技術に関する国内アカデミアの特許例

・生体サンプルの高精度検出技術

・体内時計の制御と健康管理技術に関する特許

・ポータブル診断技術の国内アカデミア特許例

●「水の処理、業用廃水の処理と再利用」関連の国内アカデミア特許例

●カーボンニュートラル目標達成に関する国内アカデミアの特許の事例

・バイオマスを利用した持続可能なエネルギー生成技術に関する特許

・新しい材料技術によるリサイクルと環境保護の国内アカデミア特許例

・ 再生可能エネルギーの効率的な利用と管理技術の国内アカデミア特許例

●産学連携に役立つ!市場競争力のある国内アカデミア特許技術分析レポートのご案内

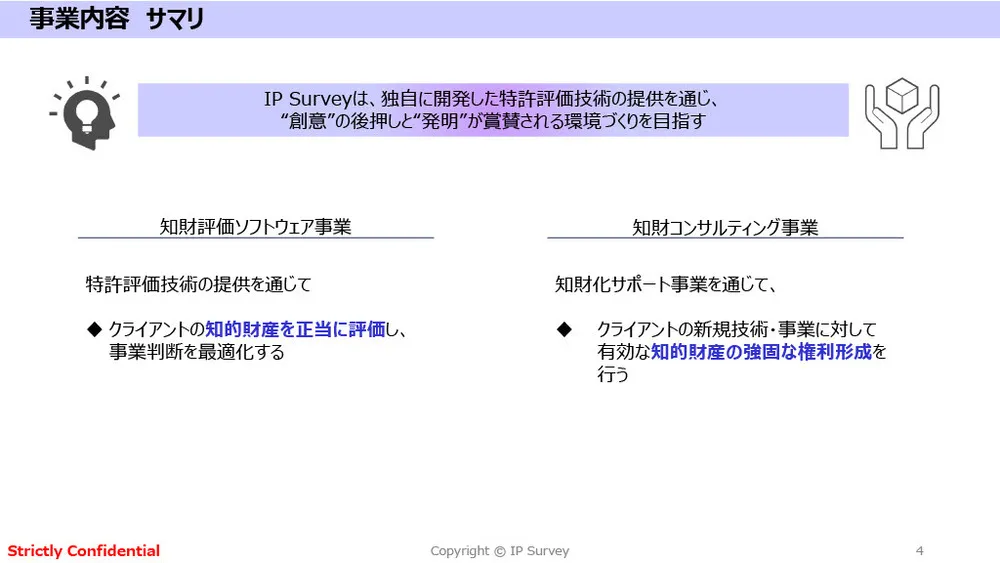

IP Survey について

まずは景山よりお話しさせていただきます。私たち IP Survey は技術評価の提供を通じて、世の中の人々の総意の後押しと発明が称賛される環境作りを目指しています。

現在は特許評価技術メインで事業を絞っており、知財評価ソフトウェアというものを開発している事業と、ソフトウェアのアルゴリズムを参考にした知財コンサルティング事業を行っております。

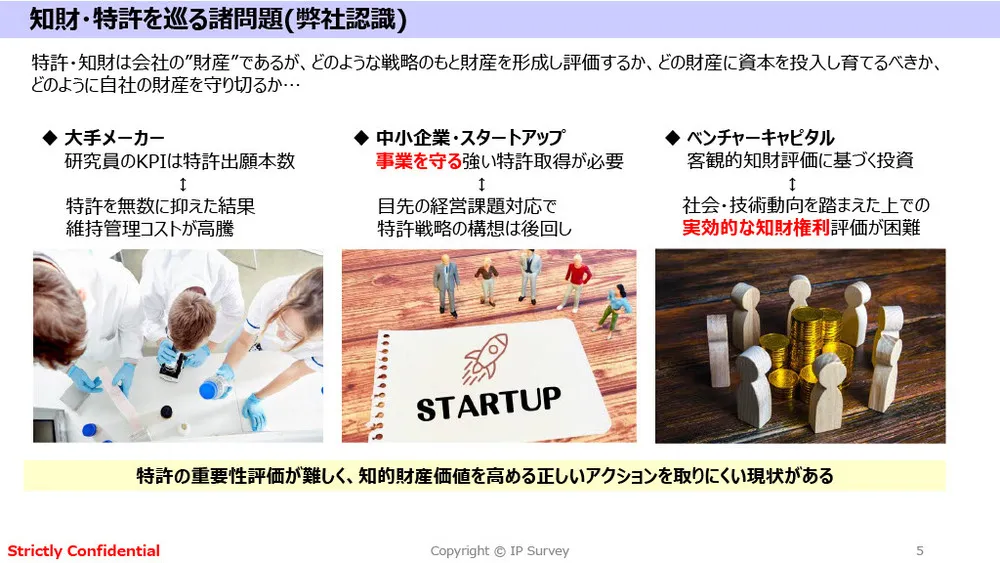

大手メーカーやベンチャー企業とお話しする中で、知財特許に関して「重要だということはわかっているものの、どう扱っていいかわからない」という課題を抱えている企業が多いことが見えてきました。特に大手企業では、その重要性を考えて特許の出願数が社内のノルマになっていることもあり、特許を取得した結果、維持コストが大幅に膨れ上がってしまうというケースも少なくありません。その際、どの特許を残し、どの特許を手放すか判断するのが難しいということが課題としてよく耳にします。

それからベンチャー・中小企業では、自分たちの技術を他社に奪われないよう特許を取って守っていこうという思いはあるものの、目先の経営課題の対応で手一杯になり特許戦略をじっくり考えられないという問題を抱えていることがよくあります。

他に投資家に関しては、投資する企業を選ぶ際に強い特許を持っているかどうか客観的に判断したいと考えている方が多いでしょう。しかしどのような基準で特許を評価すれば良いのかどうかわからないというのが正直なところだと思います。

すなわち特許が重要なことは理解しているものの、特許の重要性評価が難しいため、その知財を有効活用するためのアクションが取りにくい企業・投資家が多いと私たちは認識しています。

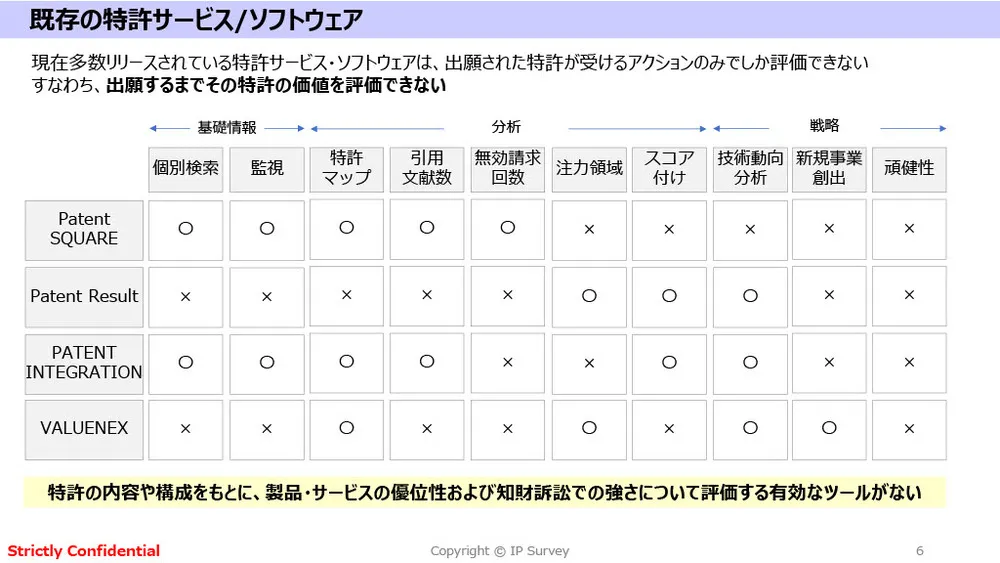

一方、世の中には特許の評価ソフトが山ほどあります。これらのソフトでできるのは、すでに公開されている特許に対して何らかのアクションが起こされた場合(審査官が引用する、特許明細書の中で引用される、新規性・進歩性が無いと無効請求を突きつけられる)、そのリアクションによって特許の価値を評価するそういったアタックによってアタックを受けた内容のリアクションによって、その特許の価値を評価することです。裏を返すと、そのアクションが起きない段階ではソフトを使っても特許の評価はわからないというのが現状です。

IP Survey が開発した特許の評価ツール『 IP GENE 』

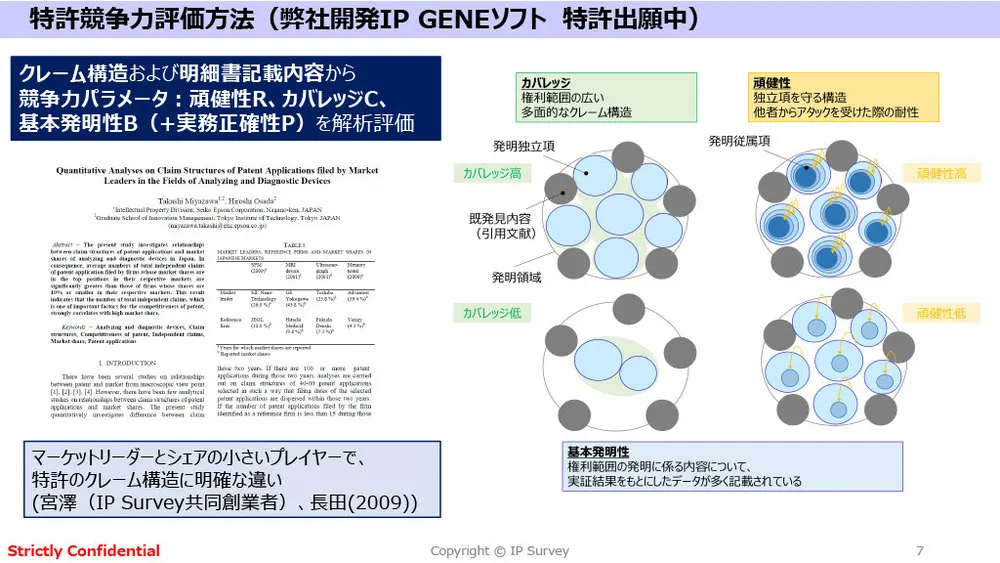

しかし本当に必要な情報は、その特許を取った場合に製品・サービスが市場の中で優位になるのか、知財訴訟での強さはあるのかなどでしょう。それができるツール『 IP GENE 』を IP Survey が開発しました。 クレーム構造および明細書記載内容、例えば明細書に記載されている実証データの記載数などから構造をパラメータとして解析・評価するというツールです。

IP Survey の創設者の一人でありこのツールを作るための論文を執筆した宮澤は、クレームの構造をパラメータ解析すると、特定のマーケットのリーダーとマーケットでなかなかシェアを伸ばせないプレイヤーとの間に構造のパラメータの違いが明確にあったと語っています。要はマーケットリーダーとシェアの小さいプレイヤーでは、特許の書き方に明確な違いがあったということです。このような傾向を IP Survey で開発したソフトでも分析・評価をしています。

パラメータは「頑健性」「カバレッジ」「基本発明性」で構成されています。カバレッジについては画像の右側の円形の図の内、左上と左下で図示しています。上がカバレッジが良い状態、下が悪い状態だとお考えください。

白い丸を、何か発明した内容だとします。この発明した内容に対して類似の技術が必ずあるのですが、その類似の技術を特許を書く前にあらかじめ調べて、それに該当しないよう独立項を少しずつ書いていきます。そうすると発明の隙間を縫うようにより広い範囲の権利を抑えることが可能です。このような特許を私たちは「カバレッジが高い」と評価しています。

そして頑健性について。独立項があったときに従属項を書いていきます。従属項があると何が良いかというと他者からアクションやアタックを受けたとき、独立項は抽象的な概念が多いので、具体的な概念のある従属項の中に取り込まれていきます。そうすると、従属項が何層にも重なっている右上のような例だとアクションを受けても、権利範囲を狭める幅が小さくて済みます。つまりアクションを受けたときの耐性が強いわけです。

また基本発明性について。これは明細書の中に書かれている実証結果を基にしたデータがいかに多く記載されているかを解析して評価する指標です。要は抽象的・概念的な発明になっていないか、データを基にした特許になっているかを評価します。このようなツールを開発しました。

特許評価ツール『 IP GENE 』の解析事例

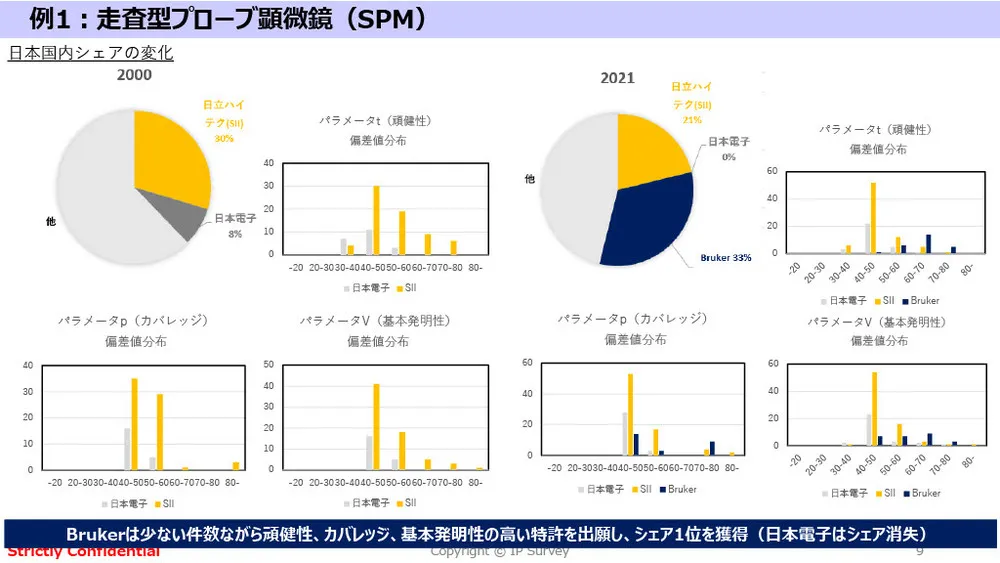

実際に『 IP GENE 』を使った解析例を紹介します。

1つ目が、操作型プローブ顕微鏡( SPM )という電子顕微鏡の例です。画像の左側に 2000 年の SPM の市場シェアと各プレイヤーの特許のパラメータを記載しています。右側は 2021 年の各プレイヤーのシェアと特許のパラメータです。 2000 年は日立ハイテクが市場シェア 30 % で業界1位で、日本電子が 8 % のシェアという状況でした。特許のパラメータを見ると、横軸が特許の各パラメータの偏差値で、60 以上の1シグマ以上の得点を取っている特許があるのは日立ハイテクだけです。日本電子の特許はいずれも偏差値が 60 未満だったという結果になっています。

2021 年のデータを見ると、日本電子のシェアが 0 % になっていて、 Bruker というドイツのメーカーがトップシェアという状況です。 Bruker の特許数を見ると、ドイツのメーカーであるため日本の特許庁に出願されている特許は少ないのですが、非常に高い得点になっています。偏差値 60 以上の特許の数は日立ハイテクよりも多い状況です。

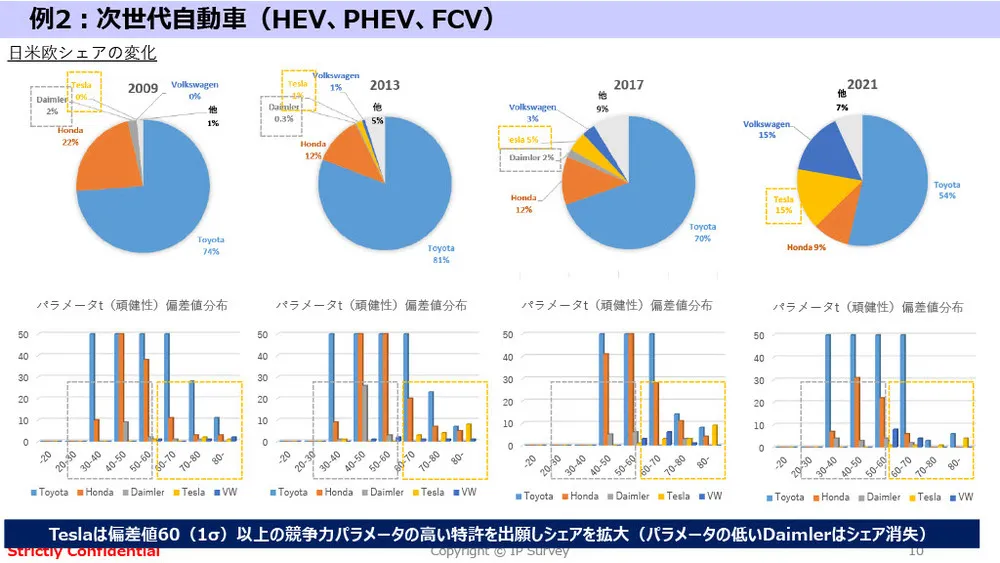

もう1つ、こちらは EV や燃料電池の自動車のシェアを示した図です。ここ十数年でテスラが躍進しています。テスラとダイムラーを比較すると、テスラは 2017 年以降大きくシェアを伸ばしていますが、ダイムラーはシェアがなくなっていることがわかります。

特許のパラメータを見ると、テスラは特許件数は少ないものの特定の特許で高い偏差値をマークしています。対してダイムラーは偏差値 60 未満の特許しか出していないという状態です。

競争力のパラメータとシェアの拡大に因果関係があるのかはまだ明確ではありませんが、私たちは関係があるのではないかと考えています。

競争力評価結果の良い例・悪い例(請求項の構成)

競争力評価の良い例と悪い例を請求項の構成という観点から紹介していきます。

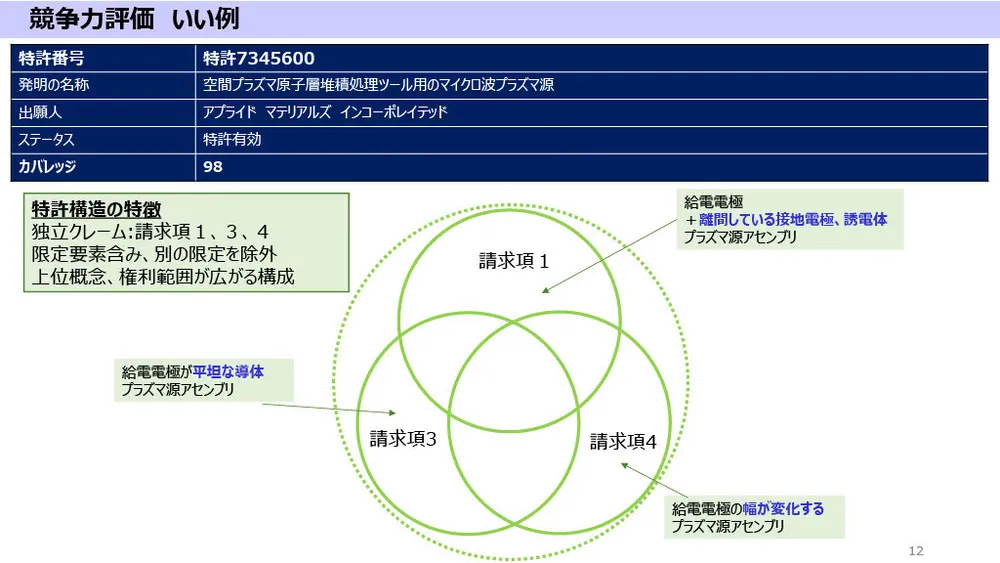

1つ目は半導体メーカーのアプライドの特許で、カバレッジが 98 点と非常に高くなっています。マイクロ波プラズマ源に関する特許で、プラズマ源アセンブリという同一クレームカテゴリー中に独立項が3つもあります。この構造を見ると、請求項1、3、4が独立項になっています。

この構造の特徴は、給電電極という限定要素の他に給電電極を修飾する限定要素を付けたり外したりすることで1、3、4がお互いに補完し合うという点です。結果カバレッジが広がって上位概念の権利範囲を抑えるような構成となっています。

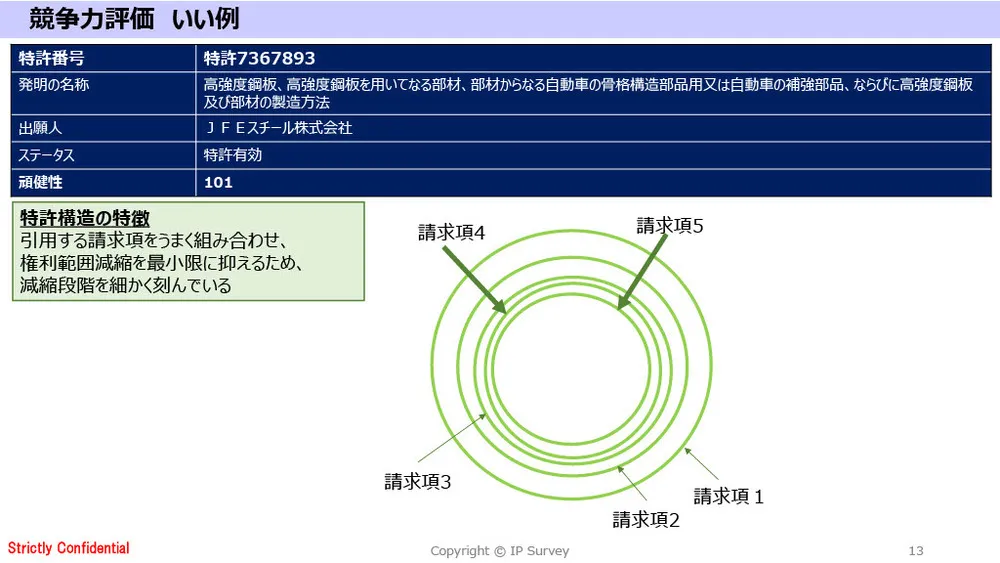

2つ目は頑健性が高い例です。 JFE スチールの特許で、従属項の請求項を記載するときに、引用する独立項の請求項を上手く組み合わせることで請求項全体を多重構造にしています。これにより権利範囲減縮を最小限に抑えることが可能です。

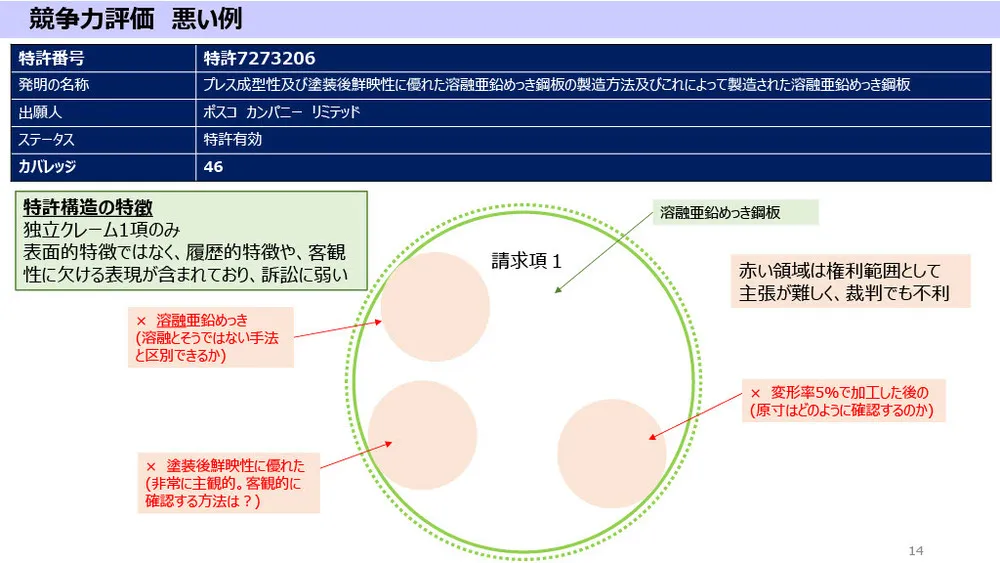

こちらは競争力評価が悪い例の紹介です。ポスコのとある特許で、カバレッジ 46 点と低いスコアになっています。特許の構造としては独立クレームが1項のみです。1項だけでも問題はないのですが、このようなケースだと請求項1項の中に特許の特徴を書き過ぎてしまう傾向が見られます。結果、表面的特徴ではなく履歴的特徴や、客観性に欠ける表現が含まれてしまい訴訟に弱い特許になってしまいがちです。

ポスコの例でも、「塗装後鮮映性に優れた」という表現がありましたが、どう優れているのか客観的に判断できないような形で記載されている部分が見られました。このような特許だと、

訴訟になったとき客観性に欠けるような部分が弱点となってしまう可能性が高いです。

国内大学研究知財競争力調査結果

IP Survey のツールなどを使って、国内の大学研究の知財競争力調査を行いました。その内容についてお伝えします。

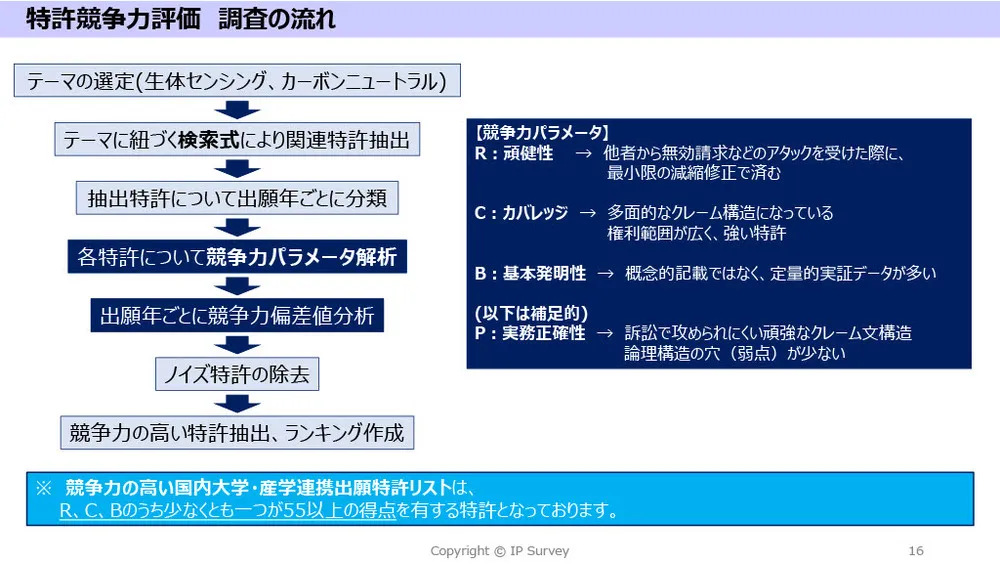

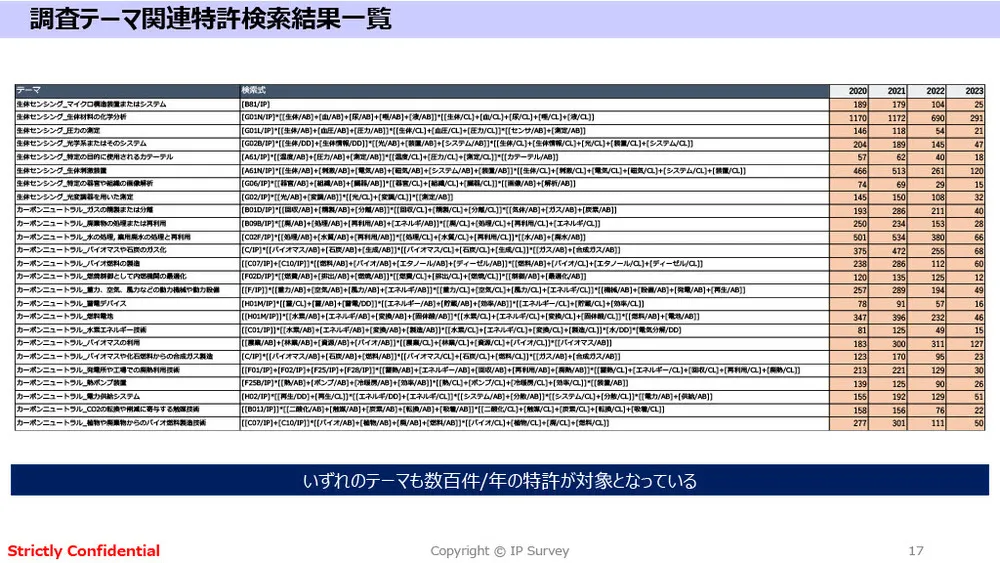

特許競争力評価についてリンカーズと相談し、生体センシングとカーボンニュートラルに関するテーマを選んで調査する特許をピックアップしました。

実際に特許検索する際、テーマをより細かく 25 個設定して抽出。そして抽出した特許について出願年ごとに分類し、各特許について競争カパラメータ解析と出願年ごとの競争力偏差値分析を行いました。競争力のパラメータは先ほど説明した「頑健性」「カバレッジ」「基本発明性」の3つです。その3つに、専門的ではあるのですが「実務正確性」というパラメータを追加しています。実務正確性は簡単に説明すると、訴訟で攻められにくい頑強なクレーム文構造になっているかどうかを表します。例えば特許の説明文で使われている指示語がどこにかかっているのかが不明確だと、その部分を訴訟で攻められがちです。このような論理構造の穴が少ないかどうかを実務正確性として評価しました。

調査の結果、競争力の高いものから順に、テーマごとにランキングを作成しました。競争力の高い特許は、「 R (頑健性)」「 C (カバレッジ)」「 B (基本発明性)」のパラメータのうち、少なくとも1つが 55 点以上の得点を有するものと定義しています。

こちらの画像は調べたテーマと特許の数です。いずれのテーマも年間数百件ほどの特許が調査対象になっています。

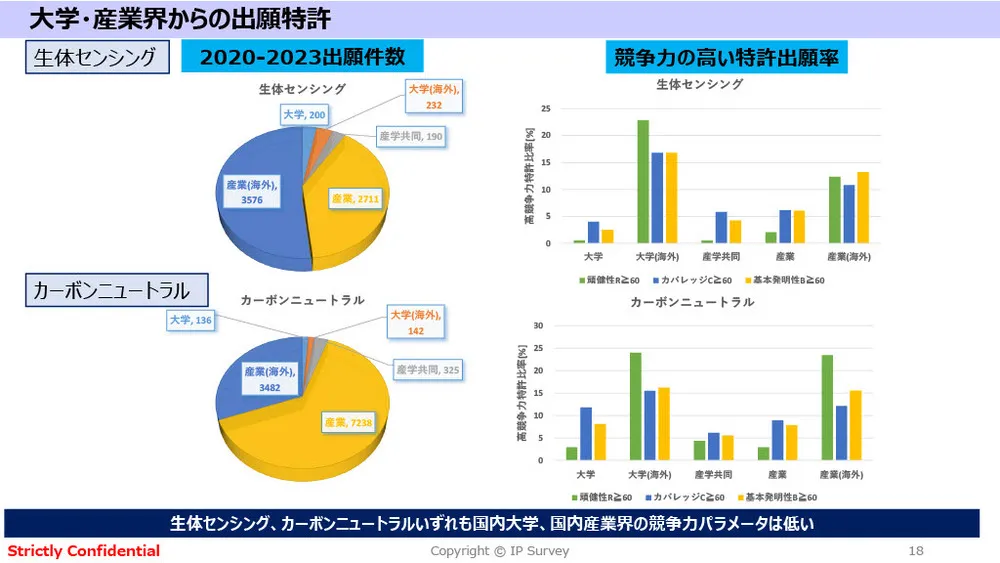

画像は生体センシングとカーボンニュートラル、それぞれのカテゴリーごとの特許の出願件数と競争力の高い特許出願率をまとめたデータです。左側のグラフが特許の出願件数で、生体センシングのほうを見ると、「産業」と「産業(海外)」が同じくらいの件数になっています。また「大学」と「大学(海外)」の出願件数も同じくらいという結果が出ました。

ただ競争力が 60 点以上の特許の出願率を見ると、「大学」は国内より海外のほうが圧倒的に多く、「産業」も海外のほうが多いという結果になっています。

カーボンニュートラルについて見ると、国内の「産業」は出願件数が非常に多く頑張っていますが、競争力の高い出願率としては海外のほうが多いという傾向が見られます。

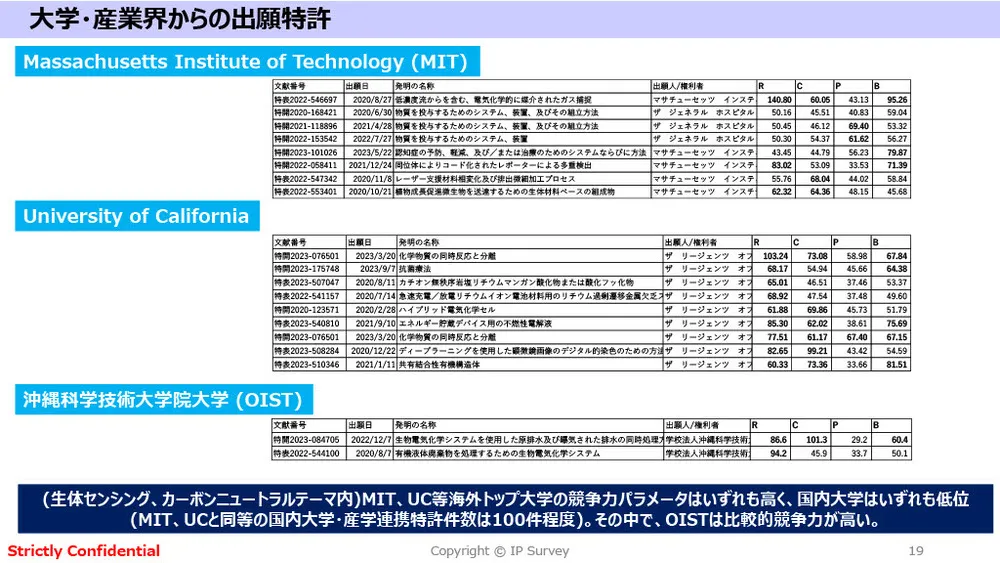

パラメータだけでなく実際に MIT やリフォルニア大学など優秀な大学から出ている特許を見ても得点が非常に高いことがわかります。やはり海外の特許のほうが日本国内の特許に比べ得点が高いと言えるでしょう。その中でも沖縄科学技術大学( OIST )は非常に高い得点の特許を出している印象です。

特許の競争力を高めるには

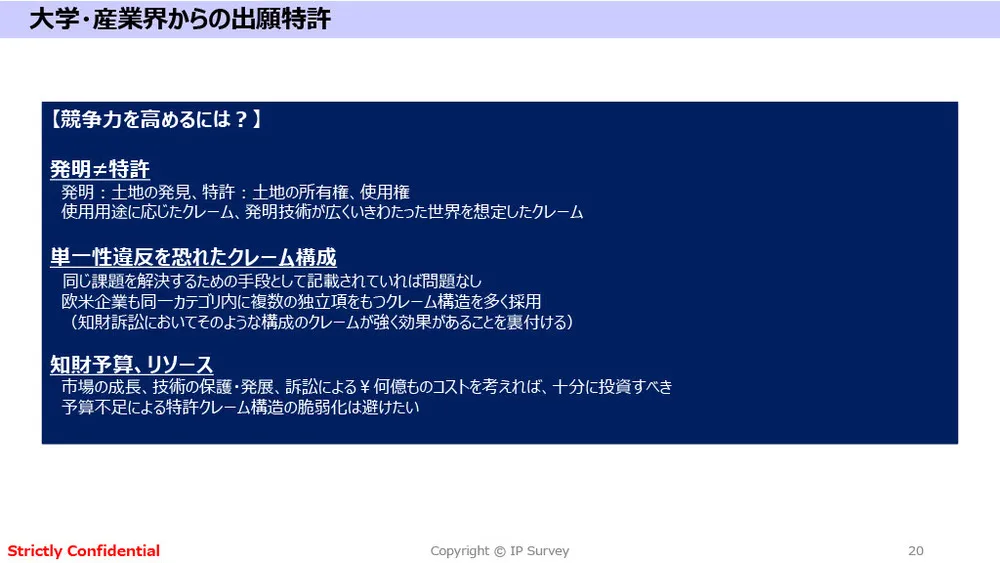

こちらの画像は調査を進める中で感じた、特許の競争力を高めるためのポイントです。あくまで私の所感をまとめたものですが、紹介します。

まず「発明と特許はイコールではない」と感じました。発明を例えるなら新しい土地を発見することで、特許はその土地の所有権や使用権などの権利をまとめた書面であるのではないかと。このようにイメージした場合、特許には発明した内容だけ書けば良いわけではなく、どのように使うのか、その用途に応じたクレームも書かれるべきだと思います。また発明技術が広く行き渡った世界を想定してクレームを書くと、より強いクレームになるのではないかとアメリカで出願されている特許を見て感じました。

それから独立項が少ない特許は、おそらく単一性違反を恐れて書かれているのではないかと思います。同じ課題を解決するための手段として記載されていれば問題はありませんし、欧米企業も日本の特許庁に出願する場合は同一カテゴリー内に複数の独立項をもつクレーム構造を多く採用しています。そのような書き方をすると、知財訴訟とかでパワーを持てることを認識しているからでしょう。この点も無視できない部分だと思いました。

他に、カバレッジや頑健性などを上げようとすると特許出願にお金がかかってしまうため、クレーム数を増やしたくないという考え方もあるかもしれません。しかし特許は市場の成長をサポートする非常に重要なツールですし、技術を保護する役割もあります。今後の成長性や訴訟を起こされた場合にかかるコストを考えると、初期費用は微々たるものだと思うのです。さらに強い特許というのは後からキャッシュにしやすいため、予算不足によるクレーム構造脆弱化は避けるべきでしょう。

国内アカデミア発の競争力の高い特許例

国内アカデミア発の特許の中にも競争力が高いものもあります。特許例を紹介します。

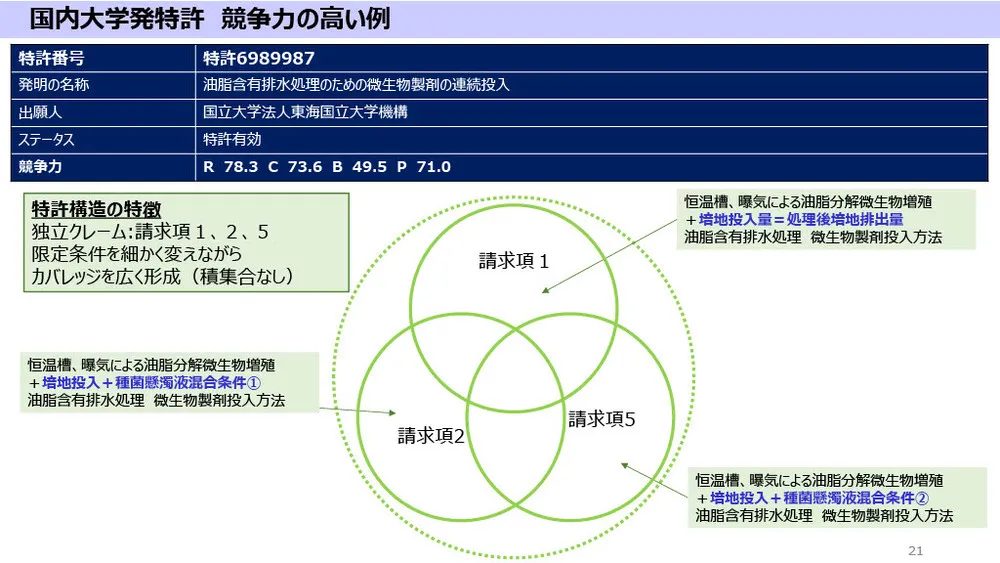

こちらは東海国立大学機構の「油脂含有排水処理のための微生物製剤の連続投入」という特許です。生物製剤の投入方法に関するカテゴリーの中に独立項として請求項1、2、5と書かれています。それぞれ処理対象の培地の投入量や投入の仕方、培地の投入と製剤の混ぜ方を重複させたりずらしたりしながら、カバレッジの広い特許構造を実現させています。

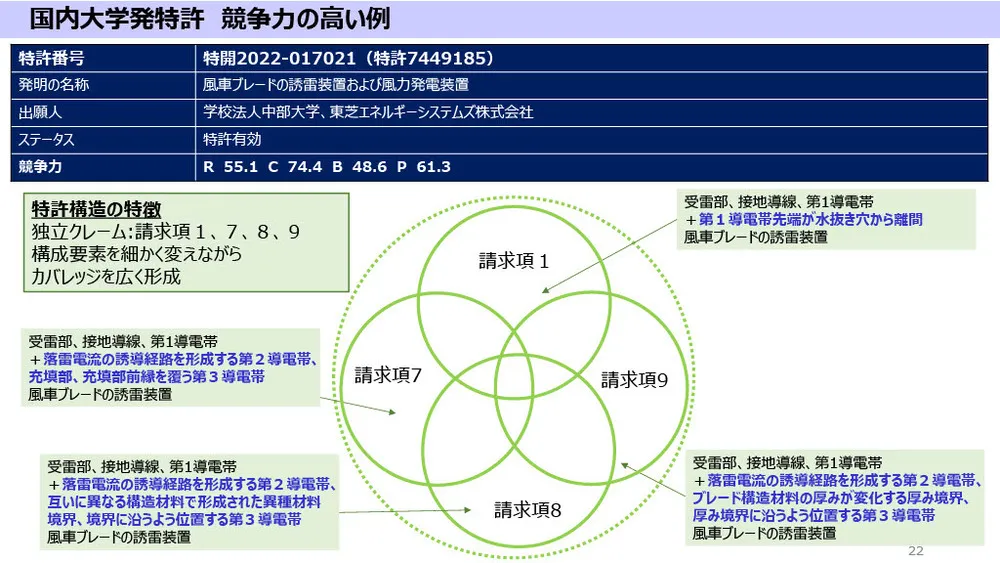

こちらは中部大学と東芝エネルギーシステムズによる連携が生んだ「風車ブレードの誘雷装置および風力発電装置」というアカデミア特許です。風車ブレードの誘雷装置に関する独立クレームが4つあり、ブレードの細かな構造を、限定要素を微妙にずらしながら請求項4つを独立項としてカバーし、カバレッジを広く形成する構造になっています。

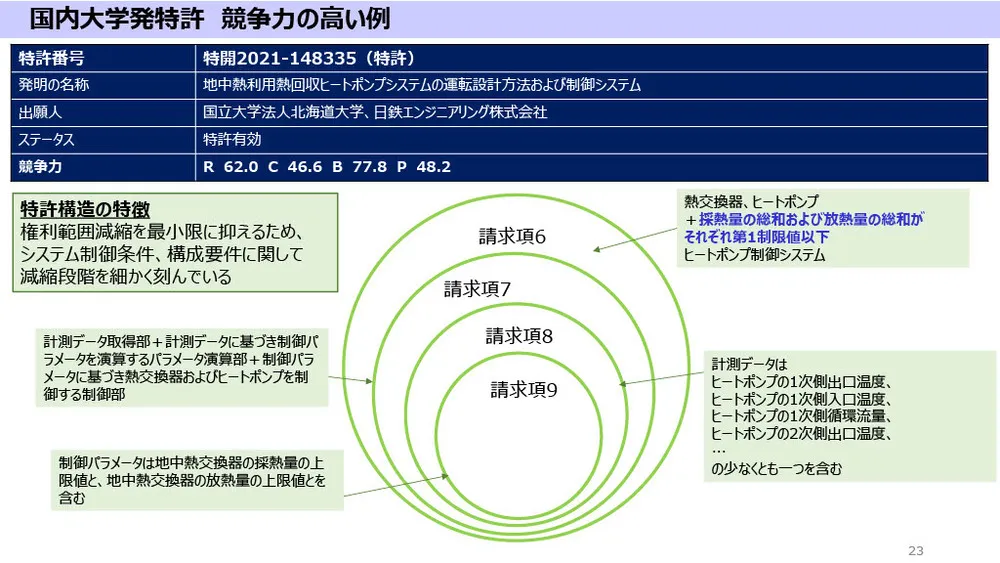

こちらはアカデミアから生まれた「地中熱利用熱回収ヒートポンプシステム」に関する特許です。特徴として頑健性の高さがあります。頑健性を高めるために、熱交換器ヒートポンプに関する独立請求項6に対してヒートポンプを制御する制御部や、計測するデータの詳細、そのデータを使った処理方法などを具体化する形で従属するように書かれています。構成要件を細かく分けて書かれているので、他者からアクションを受けた場合でも、減縮範囲が最低限に済むでしょう。